こんばんわ。

今日は午前中は大船フラワーセンターで遊び、午後は円覚寺に廻った。ここの紫陽花もなかなかいいのでね。

山門の回りの紫陽花から。

仏殿うしろ。

突然ですが、妙香池の畔にネジバナが!

今日も高台にある龍隠庵をのぼってみた。

道端のなでしこが艶やか。

道端の紫陽花はおとなしく。

お地蔵さんはイワタバコのかんざしを。まだ、残っていてくれた。

てっぺんからの眺め。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

25日、未明の月。ほぼ下弦の月。

こんばんわ。

今日は午前中は大船フラワーセンターで遊び、午後は円覚寺に廻った。ここの紫陽花もなかなかいいのでね。

山門の回りの紫陽花から。

仏殿うしろ。

突然ですが、妙香池の畔にネジバナが!

今日も高台にある龍隠庵をのぼってみた。

道端のなでしこが艶やか。

道端の紫陽花はおとなしく。

お地蔵さんはイワタバコのかんざしを。まだ、残っていてくれた。

てっぺんからの眺め。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

25日、未明の月。ほぼ下弦の月。

こんにちわ。

あの日は、久しぶりの一日三展、三つの展覧会を制した(汗)。いずれも閉幕日が近づき、見逃さないようにとがんばったのだ。目黒の庭園美術館のキスリング展、新橋のパナソニック美術館のギュスターヴ・モロー展、そして三つ目が、今日紹介する日本橋の三井記念美術館の円覚寺の至宝展。

円覚寺といえば、ぼくの地元。月に二、三度は境内を散歩する間柄。見ないわけにはいかない。大用国師200年、釈宗演老師100年大遠諱を記念しての展覧会。円覚寺には彫刻、絵画、書跡、工芸品などが多数の優品があるが、毎年、11月に宝物風入れがあるときに一般公開される。これは何度も見ているので、おなじみの作品も多い。総点数110点展示品のうち、なんと、国宝、重は要文化財が約半数を占めるという豪華な展覧会である。

今日も(6月25日)、円覚寺へ行ってきた。山門前でポスターのことを思い出し、同じアングルで撮ってみた。帰宅して、並べてみるとピタリンコン。

ついでながら、宝物風入れの展示はこの方丈で行われる。前方にみえるのが五百羅漢図(重文)。本展にも数点、飾られていた。

円覚寺は、弘安5年(1282)、鎌倉幕府第8代執権の北条時宗により、南宋から招いた無学祖元を開山として創建された。右が重文・無学祖元坐像。左が建長寺を開山した重文・蘭渓道隆坐像。

国宝・無学祖元墨蹟(喝)

国宝・蘭渓道隆墨蹟(法語)

重文・被帽地蔵菩薩像 高麗時代

重文・青磁袴腰香炉

以上、簡単ではござりまするが、報告とさせていただきまする。

おはようございます。

2012年にオペラ座から北へ5分ほどのギュスターヴ・モロー美術館を訪ねた。フランスで最初の個人美術館で、ロダン美術館と同様、ここが住宅兼アトリエだったところだ。その美術館の所蔵品がごっそりとパナソニック汐留美術館に来ているというので、閉幕寸前に覗いてきた。見たことのある作品が並び、とても懐かしかった。

パリの美術館では、1,2階が住居(跡)、3,4階が美術館になっている。モロー自身が設計した、らせん階段で4階までつながっている。こんな感じで作品がびっしりと展示されている。

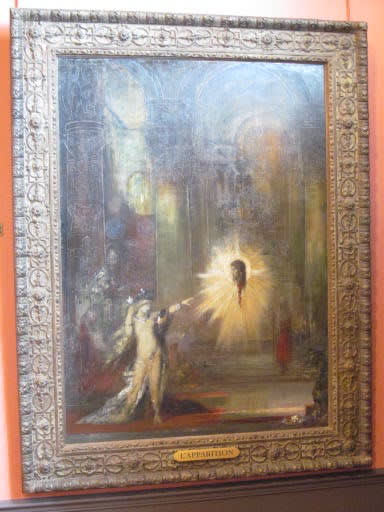

本展でも目玉作品となっているモローの代表作、”出現”もそのときちゃんと撮っていました。洗礼者ヨハネの首の幻影が現れるという発想で描かれた。いくつかのバージョンがある。

モローは若き日、ロマン主義の巨匠、ドラクロワに魅かれていたが、イタリアに渡り、ラファエロなどの古典主義絵画の模写をつづけ、ドラクロワ色を脱し、独自の画風を確立する。神話や聖書に題材をとり、愛と死、理性と情念など人間の心の奥底の問題に斬りこみ、絵で表現していく。同時代の画家だけではなく、むしろ詩人、小説家などの文化人に驚きをもって迎えられたそうだ。

次のような章立て。

第1章 モローが愛した女たち

第2章 ”出現”とサロメ

第3章 宿命の女たち

第4章 一角獣と純潔の乙女

モローにとって、最も大切な人は母親、ポーリーヌで、そして30年近くもモローに寄り添った恋人アレクサンドリーヌ・デュルー。パリの美術館でも、寝室に二人の肖像画がいっぱい。そのいくつかが来日している。

24歳の自画像とアレクサンドリーヌ

2章のサロメ。前述の出現のほか、この作品も。

サロメ

3章では、魔女たち(笑)がいっぱい。

エロウベの誘惑

トロイアの城壁に立つヘレネ

セイレーン

ほかにもエヴァ、クレオパトラ、メッサリーナ、レダなど。

パリで見た”レダと白鳥”。本展では違うバージョンが来ている。アレクサンドリアに捧げた絵。

4章では一角獣。貞節の象徴とされ、純潔の乙女にだけは従順になるという幻の動物。モローは美しく、やさしい女性に抱かれた姿で描いた。パリのクリュニー中世美術館の”貴婦人と一角獣”↓から取材したものであろう。

一角獣

ギュスターヴ・モロー美術館

すばらしい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!