東博のシンボル、ユリの木はもうすっかり秋色になっていた。”皇室の名宝/第二期 正倉院宝物と書・絵巻の名品”展が始まったというのでのぞいてきた。先週、奈良の正倉院展を観に行ったばかりだが、目の保養にと(老眼が進んでいるので;汗)出掛けた。しかし、正倉院宝物は、第1章に20点ほどあるだけで、あとは三の丸尚蔵館の所蔵品が中心であった。

まず、第一室目で、お札でもおなじみの聖徳太子像が目が入った。法隆寺から皇室に献上されたもので、最古の太子像ということだ。そして、その横には、太子自筆の”法華義疏”が展示されている。のちの和を尊ぶ、十七条憲法の元になったとされる貴重な逸品だ。奈良でも観た光明皇后の自筆の書も興味深かった。”杜家立成”という書で、はじめは王義之の楷書体ではじまっているが、だんだん書体が変わってきて、草書体に、さらにくづれてと面白かった(疲れてしまったのだろうか;笑)。音声ガイドは、皇后の力強い、豪放な性格がよく出ていると説明していたが、ぼくは全く逆の感想をもった。同じく、正倉院宝物の紺夾纈あしぎぬの几褥(写真、右)は、うつくしかった。ナントカ染め(汗)の高度な染色技術で現代には伝わってないそうだ。もったいないことだ。覆水盆に返らず、だ。無駄なものはいらないという風潮の現代でも、貴重な文化がどんどん失われつつあるのだろう。

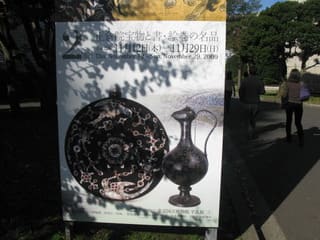

ちらしからの写真だが、正倉院宝物をもうふたつ紹介しておこう、螺鈿紫檀阮咸と黄金瑠璃鈿背十二稜鏡。前者は四弦琵琶で、イヤホーンで演奏も聴けたが、奈良の類似の琵琶の音より余程、心地良かった。琵琶の裏文様は、ちらしの表紙を飾っていた。長い瓔珞(ようらく;仏像の首飾りなどに使われる)をくわえた一対の鸚鵡(おうむ)が可愛い。聖武天皇ご愛用の楽器だったようだ。後者の鏡の裏の文様は華やかで、いかにも宝物だという感じがする。黄色、緑、濃緑色の釉薬を焼きつけているそうだ。

第二章は”古筆と絵巻の競演”。小野道風の書”玉泉帖”の説明に、自身が”これは楷書、行書、草書を駆使して自由に書いたもので、この書をみてほめたりけなしたりしないでください”と述べたという。ぼくは書は分からないので、道風の楷書のどこがいいのかと今まで思っていたが、この書はとてもいいなと思った。のびやかで、自由で、気ままな字で、道風さんが少し好きになった。で、その晩は湯豆腐(道風)で一杯やった(笑)。絵巻物はゆっくり、観たかったが、日曜日だったので結構、混んでいて、うしろから覗き込むようにしかみられなかった。前の和装の女性のうなじはよくみえた(汗)。蒙古襲来の絵巻なんか、面白かった。その日が初日だった、大相撲を思い出していた。

第三章では、俵屋宗達の”扇面屏風”や狩野探幽の源氏物語図屏風を観ることができた。とくに宗達のは見事だった。

あ、そうそう、忘れていたものがひとつ。ちらしを飾っていたのは、前述の楽器と、この漆胡瓶 (しっこへい)。蓋や注ぎ口が鳥の頭の形の、黒漆塗りのペルシア風の水差しで、渋い輝きを放っていた。

帰りに、公開されている庭園を散策した。紅葉はまだだったけれど、宝物をみたあとだったせいか、それに天気もよく、いい気持ちだった。

。。。

ぼくは東博の年間パスポートをもっているが、皇室の名宝展が1部、2部、展示品総入れ替えの展覧会なのに、二度目はカードのスタンプでは駄目で、通常の入場券を払って入らなければならなかった。今もって、その理由がわからない。