前回の続きです。2016年9月25日に多神社を訪れた記録です。

事務連絡。また考査の日が迫って来ました。2年生の皆さん、勉強してますか?教科書を読むことは基本です。チェックペンで太字を塗りつぶして、3回くらいは読んでほしいですね。チェックペンは、日本史だけでなく、暗記モノの勉強にとても有効です。チェックペンを使った勉強法は、こちら→「暗記モノの必需品」

さて、戻りまして、前回の続きですが、多神社の境内から、東側の方に出てみました。東には、三輪山が見えるはず、ということで。

田んぼの向こうに、山並みが見えましたが、あれが三輪山、ということがすぐに識別できなくて、あれ~、おかしいなあ?・・・・・あれがそうか、この程度の見え方なのか?と、少しがっかりしました。

もっと、はっきりとした存在感があるのかと思ったのですが。

ちなみに、唐古・鍵遺跡も同じ田原本町ですが、奈良大学のスクーリングで唐古・鍵遺跡のミュージアムに行った時、三輪山がとても印象的に見えました。冬至の頃に太陽が昇って来るあたりではというような方向でした。

一方で、神社入口から西の方角を見ると、二上山が結構大きく、はっとするような存在感で見えていました。少し開けた場所を求めてもう少し西の方に歩いて行くと、こんな風景に出会いました。

これは、以前にも写真のみ紹介したことがある場所です。二上山が、とても美しく、印象的な形で見えました。

この山の形を見て、何も思わない・感じない人はいないのではないでしょうか?

なにげなく図書館で手にとった、『古代大和を歩く』(和田萃 吉川弘文館2013)が、ここ数日読んでいて、結構面白いな、と気付いたこの頃、その中にも多神社、そして三輪山・二上山の景観のことが書かれていました。

東の三輪山、西の二上山。偶然のことではあるが、三輪山と二上山はほぼ東西に位置している。私などは偶然などとは考えずに、「造化の神の妙なる手業」とさえ思う。奈良盆地中央部の中和地域―昔から人々は愛着を込めて「国中」(くんなか)と呼ぶ―に住む人たちは、朝は三輪山に上る朝日を、夕方には二上山の彼方に沈む夕陽を見る習慣があるように思う。

そうですね、「国中(くんなか)」と言いますね。

続けて、桧原神社からの眺めについて、

春と秋の彼岸の中日には、雄岳と雌岳の間の撓(たわ)に夕陽が沈む。一度眼にすると、生涯忘れえぬ光景となる。

さらに、多神社に触れられていて、

多神社付近からだと、彼岸中日には、三輪山の頂上から朝日が上り、夕日は雄岳と雌岳の撓に沈む。

とあります。

筆者の和田さんは、この多神社も存在する田原本町のご出身のようです。地元の方ですからいろいろ深いことをご存知なのだろうなと思われますが、多神社については、このくらいでした。この本の全体的に、(学術的にも)興味深い内容がぎっしりで、またいつか奈良を歩く時に、参照したいと思います。

多神社の前の道路を渡ったところに、小杜(こもり)神社という、太安万侶を祀った小さな神社がありました。

本当に、小さな森の中にある、こじんまりとした神社です。

東側に鳥居があって、こちらからの方が三輪山がよく見えるように思います。鳥居の真ん中に見えました。

水草がびっしりと水面を覆っている、石でできた鉢がありました。気持ち悪いけれども気になって撮影、しかも拡大して載せちゃいます。あたりは人もなく、しーんと静まり返っていました。

改めて、多神社前の道から見た、東・南・西の風景です。三輪山、畝傍山、二上山が見えます。

東の三輪山

南の畝傍山

西の二上山

特徴のある山に囲まれた、まさに「国中」です。

盆地は、その地形から、強固な政治勢力が作られやすいと以前ふと考えたことがあります。例えば山梨県の甲府盆地は武田信玄の本拠地、福島県の会津盆地は会津藩、それぞれの地を訪れた時に、山に囲まれた小国のような雰囲気・守られているような安心感を感じました。地域の人々の「団結」も強まるような気がしました。奈良はそれほど高い山に囲まれているわけではありませんが、形が独特・美しい山が各方角に見え、天気によっては霧のような雲がその裾野にたなびく様子は、神さびた土地、という印象を持つことができます。

古代の人々が、奈良盆地を日本最初の都の地に選んだのも、考え抜かれてのことかも、と思います。

都として、ということは別にしても、毎日仰ぎ見る山が、その地域に住む人々の情操に影響を与えるということはあると思います。例えば、毎日美しい富士山が見える地域に住んでいる人には、やはり富士山が人格形成などによい影響を与えているのではないかとうらやましくなります。静岡の人は、オレオレ詐欺の被害が一番多いと聞いたことがあります。人がいいんでしょうね。私の祖母も、三島の生まれ・熱海育ちで、富士山の見える所で生まれ育ち、のんびりした性格だったと聞いています。

東京からは山がほとんど見えません。山ではなくて東京タワーとかスカイツリーがその代わりになるかもしれません。私の場合は、実家の白河からは、那須の山が西の方に絵画のように見えていました。やはり故郷の山は、すぐに心に思い浮かべられるものです。

話がどんどん脱線して恐縮ですが、私の奈良大通信教育の卒論は、子持勾玉の出土地について書いたのですが、そこでは山のことも重要な話題です。その中で私は、白河市にあって陸奥国一宮である都々古別(ツツコワケ)神社が麓にある円錐形の山・建鉾山(たてほこやま)を奈良の三輪山、西にある関山(せきさん)を二上山になぞらえて、論を展開しました。関山が、ある角度から見ると、二上山のようにも見えるのです。現地に行って驚きました(これについてはまたいつか)。

奈良の三輪山と、白河の建鉾山との共通点は、円錐型・つまり神奈備型の山であるということと、麓にそれぞれ、大和国の一宮と陸奥国の一宮があるということ、そして付近で子持勾玉が見つかっているということです。

そして、ついでに書いてしまうと、その建鉾山・ツツコワケ神社のある付近には、三森(みもり)という地名があるのですが、それは、奈良の三輪山をミムロ山とかミモロ山というように、そのミムロやミモロが転訛して「ミモリ」になったという考え方もあるというのです。

この話は、いつか詳しく書きたいと思っています。三森さんという苗字の人が、白河地方にはちらほらいることは昔から認識していました。地名としてもあります。それが、奈良の三輪山・御諸山と、もしやつながりがあるとは・・・?と、ワクワクしたのです、今もですが。

三輪さんという苗字の人もいます。

かなり脱線してしまいました。

まとめると、その地に立って見える、山の見え方、それを確認することは、私にとってはとても重要なことであり、そこに立つことで、古代の人々と同じ気持ちになることができるかもしれない、という思いがあります。そういう意味合いから、この多神社付近を歩いてみたことは、私にとって、一つ大きな収穫となりました。

この地域のマンホールのデザイン。唐古・鍵遺跡の楼閣のデザインです。

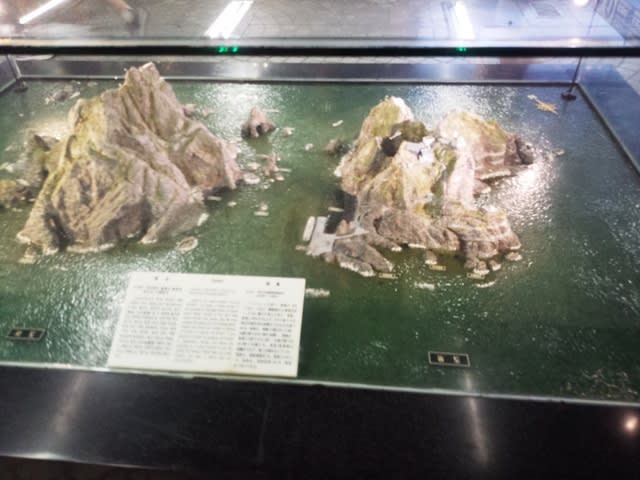

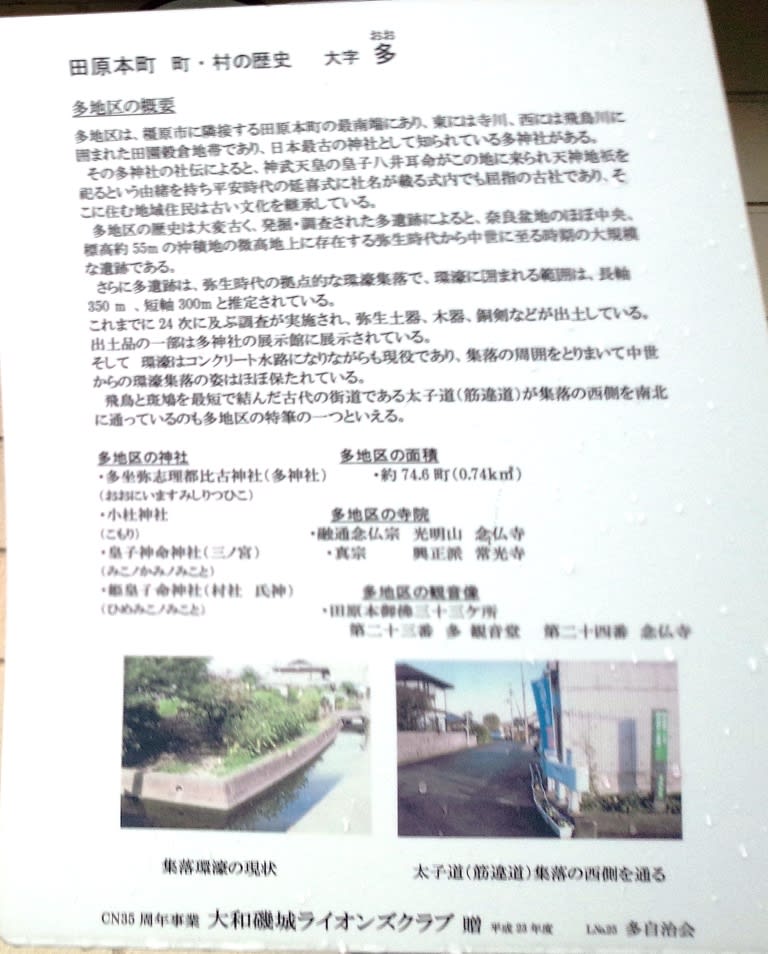

多地区の歴史を記した看板。

弥生時代の拠点的な集落跡でもあったということで、太安万侶の時代(奈良時代)などよりもっともっと古くから、やはり、重要な地域であったのですね。

観光客の多くない場所として、景観を損ねる建物もなく、残されているのは貴重だと思います。また訪れてみたいと思います。

それではこのへんで。試験勉強の人はがんばってください。私も自己研鑽に励みます。

事務連絡。また考査の日が迫って来ました。2年生の皆さん、勉強してますか?教科書を読むことは基本です。チェックペンで太字を塗りつぶして、3回くらいは読んでほしいですね。チェックペンは、日本史だけでなく、暗記モノの勉強にとても有効です。チェックペンを使った勉強法は、こちら→「暗記モノの必需品」

さて、戻りまして、前回の続きですが、多神社の境内から、東側の方に出てみました。東には、三輪山が見えるはず、ということで。

田んぼの向こうに、山並みが見えましたが、あれが三輪山、ということがすぐに識別できなくて、あれ~、おかしいなあ?・・・・・あれがそうか、この程度の見え方なのか?と、少しがっかりしました。

もっと、はっきりとした存在感があるのかと思ったのですが。

ちなみに、唐古・鍵遺跡も同じ田原本町ですが、奈良大学のスクーリングで唐古・鍵遺跡のミュージアムに行った時、三輪山がとても印象的に見えました。冬至の頃に太陽が昇って来るあたりではというような方向でした。

一方で、神社入口から西の方角を見ると、二上山が結構大きく、はっとするような存在感で見えていました。少し開けた場所を求めてもう少し西の方に歩いて行くと、こんな風景に出会いました。

これは、以前にも写真のみ紹介したことがある場所です。二上山が、とても美しく、印象的な形で見えました。

この山の形を見て、何も思わない・感じない人はいないのではないでしょうか?

なにげなく図書館で手にとった、『古代大和を歩く』(和田萃 吉川弘文館2013)が、ここ数日読んでいて、結構面白いな、と気付いたこの頃、その中にも多神社、そして三輪山・二上山の景観のことが書かれていました。

東の三輪山、西の二上山。偶然のことではあるが、三輪山と二上山はほぼ東西に位置している。私などは偶然などとは考えずに、「造化の神の妙なる手業」とさえ思う。奈良盆地中央部の中和地域―昔から人々は愛着を込めて「国中」(くんなか)と呼ぶ―に住む人たちは、朝は三輪山に上る朝日を、夕方には二上山の彼方に沈む夕陽を見る習慣があるように思う。

そうですね、「国中(くんなか)」と言いますね。

続けて、桧原神社からの眺めについて、

春と秋の彼岸の中日には、雄岳と雌岳の間の撓(たわ)に夕陽が沈む。一度眼にすると、生涯忘れえぬ光景となる。

さらに、多神社に触れられていて、

多神社付近からだと、彼岸中日には、三輪山の頂上から朝日が上り、夕日は雄岳と雌岳の撓に沈む。

とあります。

筆者の和田さんは、この多神社も存在する田原本町のご出身のようです。地元の方ですからいろいろ深いことをご存知なのだろうなと思われますが、多神社については、このくらいでした。この本の全体的に、(学術的にも)興味深い内容がぎっしりで、またいつか奈良を歩く時に、参照したいと思います。

多神社の前の道路を渡ったところに、小杜(こもり)神社という、太安万侶を祀った小さな神社がありました。

本当に、小さな森の中にある、こじんまりとした神社です。

東側に鳥居があって、こちらからの方が三輪山がよく見えるように思います。鳥居の真ん中に見えました。

水草がびっしりと水面を覆っている、石でできた鉢がありました。気持ち悪いけれども気になって撮影、しかも拡大して載せちゃいます。あたりは人もなく、しーんと静まり返っていました。

改めて、多神社前の道から見た、東・南・西の風景です。三輪山、畝傍山、二上山が見えます。

東の三輪山

南の畝傍山

西の二上山

特徴のある山に囲まれた、まさに「国中」です。

盆地は、その地形から、強固な政治勢力が作られやすいと以前ふと考えたことがあります。例えば山梨県の甲府盆地は武田信玄の本拠地、福島県の会津盆地は会津藩、それぞれの地を訪れた時に、山に囲まれた小国のような雰囲気・守られているような安心感を感じました。地域の人々の「団結」も強まるような気がしました。奈良はそれほど高い山に囲まれているわけではありませんが、形が独特・美しい山が各方角に見え、天気によっては霧のような雲がその裾野にたなびく様子は、神さびた土地、という印象を持つことができます。

古代の人々が、奈良盆地を日本最初の都の地に選んだのも、考え抜かれてのことかも、と思います。

都として、ということは別にしても、毎日仰ぎ見る山が、その地域に住む人々の情操に影響を与えるということはあると思います。例えば、毎日美しい富士山が見える地域に住んでいる人には、やはり富士山が人格形成などによい影響を与えているのではないかとうらやましくなります。静岡の人は、オレオレ詐欺の被害が一番多いと聞いたことがあります。人がいいんでしょうね。私の祖母も、三島の生まれ・熱海育ちで、富士山の見える所で生まれ育ち、のんびりした性格だったと聞いています。

東京からは山がほとんど見えません。山ではなくて東京タワーとかスカイツリーがその代わりになるかもしれません。私の場合は、実家の白河からは、那須の山が西の方に絵画のように見えていました。やはり故郷の山は、すぐに心に思い浮かべられるものです。

話がどんどん脱線して恐縮ですが、私の奈良大通信教育の卒論は、子持勾玉の出土地について書いたのですが、そこでは山のことも重要な話題です。その中で私は、白河市にあって陸奥国一宮である都々古別(ツツコワケ)神社が麓にある円錐形の山・建鉾山(たてほこやま)を奈良の三輪山、西にある関山(せきさん)を二上山になぞらえて、論を展開しました。関山が、ある角度から見ると、二上山のようにも見えるのです。現地に行って驚きました(これについてはまたいつか)。

奈良の三輪山と、白河の建鉾山との共通点は、円錐型・つまり神奈備型の山であるということと、麓にそれぞれ、大和国の一宮と陸奥国の一宮があるということ、そして付近で子持勾玉が見つかっているということです。

そして、ついでに書いてしまうと、その建鉾山・ツツコワケ神社のある付近には、三森(みもり)という地名があるのですが、それは、奈良の三輪山をミムロ山とかミモロ山というように、そのミムロやミモロが転訛して「ミモリ」になったという考え方もあるというのです。

この話は、いつか詳しく書きたいと思っています。三森さんという苗字の人が、白河地方にはちらほらいることは昔から認識していました。地名としてもあります。それが、奈良の三輪山・御諸山と、もしやつながりがあるとは・・・?と、ワクワクしたのです、今もですが。

三輪さんという苗字の人もいます。

かなり脱線してしまいました。

まとめると、その地に立って見える、山の見え方、それを確認することは、私にとってはとても重要なことであり、そこに立つことで、古代の人々と同じ気持ちになることができるかもしれない、という思いがあります。そういう意味合いから、この多神社付近を歩いてみたことは、私にとって、一つ大きな収穫となりました。

この地域のマンホールのデザイン。唐古・鍵遺跡の楼閣のデザインです。

多地区の歴史を記した看板。

弥生時代の拠点的な集落跡でもあったということで、太安万侶の時代(奈良時代)などよりもっともっと古くから、やはり、重要な地域であったのですね。

観光客の多くない場所として、景観を損ねる建物もなく、残されているのは貴重だと思います。また訪れてみたいと思います。

それではこのへんで。試験勉強の人はがんばってください。私も自己研鑽に励みます。