ニュースで、雑誌「ぴあ」廃刊を、想い出深いと語るキャスターが居たが、自分からすれば北斗の拳の名セリフ「お前はもう死んでいる」に「とうの昔に」と追記したい。

雑誌「ぴあ」は6つ上の1960年生まれの兄の影響もあり、小学生の頃から買っていた。背伸びして。

実質、自分に雑誌「ぴあ」が魅力的だったのは、この小学生の頃〜1980年代前半まで。

【当時「シティロード」もたまに買った。】

***

当時は薄い雑誌で、小さい文字を新聞を好きで読む人のようにして眺めて、鉛筆で気になる箇所に傍線を引いた。また、小さいながらも載る映画や音楽の写真カットを、カッターでキレイに切り抜いてノートに貼ったりしていた。

映画・音楽・芝居・・・そういう情報がところ狭しと画面にびっしりな中、ページの端っこに、何気ない投稿者の面白話があって、それを読むのも楽しみだった。

こんな風に情報そのものが貴重であって、そういう時代だから「ぴあ」は輝き・機能し得た。

毎回、終わりの方のページにクイズがあって、見開き2ページになる絵の中で色んなことをしないと答えが分からないようになっていた。答えが出た人ははがきに書いて送ると抽選でプレゼントがもらえた。

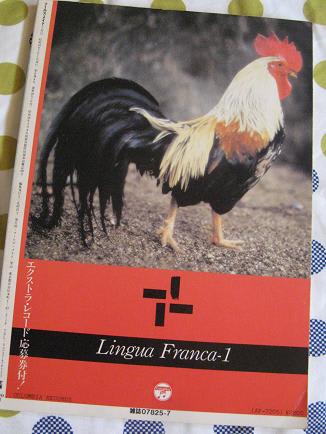

とその手前のページにはオススメレコードが3×3か4×4程度紹介されていて、各1枚プレゼントコーナーになっていた。

前回の投稿ハガキの数と各々の倍率が記載されていた。

自分も何度かはがきを出したが、当たったのは1回。

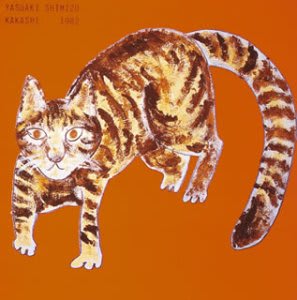

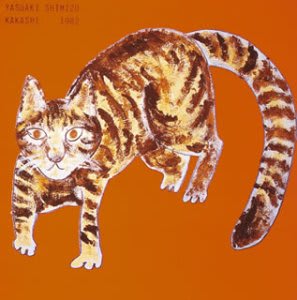

1982年に出たマライアの清水靖晃のソロ「案山子(かかし)」という手書きのネコの絵のジャケットだった。

当選の連絡をもらって、ほくほくと気持ちがしながら、池袋のレコード屋さんにそのプレゼントレコードを取りに行った。

***

似た年齢の方ならば御存知の通り、大学生がこの「ぴあ」を創り、それが細々と自分らのようなファンが付いていて続いていた。

同様にして、渋谷陽一も仲間たちと学生時代に「ロッキン・オン」を立ち上げる。そこには、相当な自費(家からの借金含む)が注ぎ込まれていた。

今回、この想い出を語るに調べたら「ぴあ」も「ロッキン・オン」も創刊は1972年という同一だった不思議な符号に驚いた。

「ロッキン・オン」は当時長髪にベース、ギターを抱えた6つ上の兄が毎月購入していた。

私が「ロッキン・オン」を買い出したのは1981年で、それは坂本龍一のサウンドストリートが始まった4月のほかの曜日(木曜日・金曜日)に渋谷さんが出ていて、それを聞き出すのと同時だった。

「ぴあ」は80年代に入って躍進する。次第に不動の独自の位置を確立する。

一方「ロッキン・オン」は、対立軸であった「ミュージック・マガジン」等に比べて決して売れている訳では無かった。

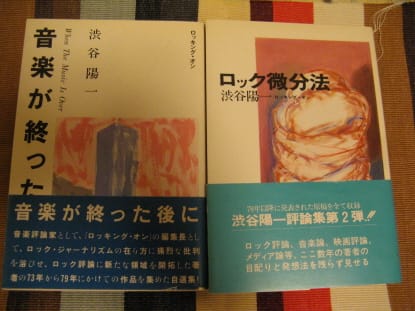

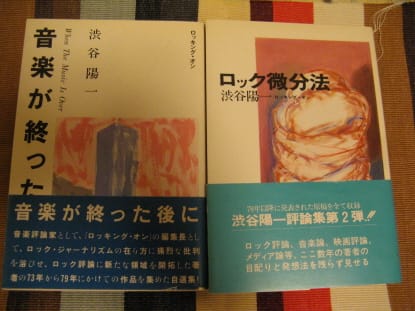

私が当時買った渋谷さんの「ロック微分法」にこんなくだりがある。

『音楽を文学的論理で語るのではなく、音楽そのものの論理で語る、

それができない限り音楽批評はその自立性を獲得する事ができない。

今あるのは、ごくわずかな心理学的アプローチのみである。

まずさしあたっては、そこから始めるしかないだろう。

太平洋までは出てきた、海の向こうはアメリカである。

泳いでいけば、いつかは着くのだろう。

しかし、そんな事が可能なのだろうか。

しかも、僕はカナヅチだし、そんな心境である。』(1982年2月 渋谷陽一)

「ぴあ」が販売部数を延ばし軌道に乗る中、「ロッキン・オン」は苦戦を続けていた。

渋谷さんがよく言っていたのは「売れなければダメなんだ」。

渋谷さんが音楽を語る際にも同様の事を言っていた。

ただ、当時の自分は、今もそう思うが、この時点での「ロッキン・オン」にはとてもでは無いが勝算は無かった。

それでも、編集長渋谷陽一の「ロッキン・オン」には多くの信者が存在し、ひたすら我が道を行くには、志(こころざし)と信念の強さを感じた。

「お前らはそうやって適当に戯れていればいい。いつか我々はお前らを超えてやる。」というモドキ音楽評論家や雑誌への発言。

元々自分含み死んだ「ロック」を否定・解体する流れに対して、化石化した「ロック」を掲げた「ロッキン・オン」の80年代の中での戦いというのは、極めて厳しい状況だったと思う。

その後、ニューウエイヴも去った後にやってきた、新しい解釈でのロックの登場と復権もあり、ロッキン・オンは自分が当時感じた地点から一転して、大きな躍進をした。

渋谷陽一・彼が目指そうとしたシステムが、メディアの中で実際に稼働し出したのである。これには正直驚いた。

そして、今では「ロッキン・オン」も不動の所へと行ってしまった。

***

話は「ぴあ」から逸れたが、軌道に乗った後の「ぴあ」には魅力が無くなった。

そもそも情報を掲載する雑誌は、情報を手に入れる方法がなかなか無い中で「ぴあ」は自分らの味方であったが、80年代情報の渦となりだした時点で、「ぴあ」は単なる雑誌の中の1つになってしまい、この時点で「ぴあ」本来の果たすべき役割は終えたのだ。

だが、それでも続き出し続けた「ぴあ」は、就職情報産業でバブルしたリクルート同様、多角経営とカネの亡者と化し、自分らの「敵」に変わった。

「ぴあ」も「ロッキン・オン」も、決して勝算があるとは思えない時代に立ち上がり目指した志は同じだったが、今では「ぴあ」=悪という意識が自分の中にある。

ということでまとめであるが、雑誌「ぴあ」が2011年に廃刊するのは遅すぎた。

その手遅れが逆に未だに残る「ぴあ」グループの「経営」自体への不信感を増幅させただけだった。

最後まで表紙を書いていたイラスレイター含めて、まあ既に「ぴあ」では無くなった雑誌でも一応利益が出ていたからここまで適当にやってきたのだろうが、そんな腐った雑誌が無くなろうが、自分にはどうでもいい。

逆に最後まで仕事をもらえるからと続けてきた者に欺瞞を感じざるを得ない。

単に巨大化した「ぴあ」グループの経営の中で、不採算部門を切り落とした。

今回の雑誌廃刊には、その程度のことしか感想が無い。

*********************************

PS:雑誌媒体とは異なる一個人の話。

近時、みうらじゅん兄貴は本当に凄いな、とつくづく思う。

80年代中盤だろうか・・「タモリ倶楽部」に出てきたみうらさんは、当時「オタク」という言葉さえ無かったが、自分の道を行くものの、長髪にサングラスはともかく、とても気持ち悪い感じが漂っていた。

先日、実家で親が「整理して出てきたよ」という中学・高校の自分の写真は、見たくもないほど気持ちが悪かった。

女性が学生時に綺麗な姿と反して、思春期の悩める男が抱えた姿はそういうもの。

当時のみうらさんにも、そういう出来上がった形を成してない段階の妖気を感じた。

そこから時代を経て、90年代以降のみうらさんは次第に、その自分が持っていた世界が世間に広がっていく。

結果、彼が創った「マイ・ブーム」も「ゆるキャラ」も一般人が使う言葉になる。

迷える求道師が、一個人でひたすら進めてきた世界がたどり着いたところ。

「童貞フォーク」を毎日創っては録音に残してきたみうらさんは、好きこそ物の上手なれではないが、今ではすっかりカッコイイ姿に変わっている。

53歳という自分より8つも上なのに、未だに精力的に活動していて留まることを知らない。

この休みに、過去自分が好きだった「ストリーム」というステキそのもののTBSラジオの昼の番組にあった「コラムの花道」のYOUTUBE等を知ることで、そこに出ていた映画評論の町山智浩さんが過去みうらじゅんのお付きの編集者で、今でも自分の師はみうらさんと言うのに出会う。

酒を飲みながら当時みうらさんに説教された町山智浩さん。

「悩んだら、自分の一番好きな人を思い出せ。その人だったらどうするだろうか?そういうことを考えたら自ずと答えは出てくる。」

「ボブ・ディランはどう考えるだろう。ジョン・レノンはどう考えるだろう。まあ、ポール・マッカートニーは常に日和った奴だから参考にはならないが、そういう人が思うであろう答えに、自分が進まなかったら、そこでお前の人生は終わる。自分が好きな人になるのを諦めたのと一緒だから。」

「馬鹿野郎、町山。お前、待っていて自分に仕事が来るとでも思っているのか。俺だってイヤゲモノ(変なお土産)とか独りでいくら言っても、誰がそんなものに寄って来る?自分で企画して、自分でその企画を色んな所に持ち込んで、自分でプレゼンして営業しているんだ。町山!営業しろ。」

みうら兄貴のこれらの言葉には、かなりシビれた休みでした。

雑誌「ぴあ」は6つ上の1960年生まれの兄の影響もあり、小学生の頃から買っていた。背伸びして。

実質、自分に雑誌「ぴあ」が魅力的だったのは、この小学生の頃〜1980年代前半まで。

【当時「シティロード」もたまに買った。】

***

当時は薄い雑誌で、小さい文字を新聞を好きで読む人のようにして眺めて、鉛筆で気になる箇所に傍線を引いた。また、小さいながらも載る映画や音楽の写真カットを、カッターでキレイに切り抜いてノートに貼ったりしていた。

映画・音楽・芝居・・・そういう情報がところ狭しと画面にびっしりな中、ページの端っこに、何気ない投稿者の面白話があって、それを読むのも楽しみだった。

こんな風に情報そのものが貴重であって、そういう時代だから「ぴあ」は輝き・機能し得た。

毎回、終わりの方のページにクイズがあって、見開き2ページになる絵の中で色んなことをしないと答えが分からないようになっていた。答えが出た人ははがきに書いて送ると抽選でプレゼントがもらえた。

とその手前のページにはオススメレコードが3×3か4×4程度紹介されていて、各1枚プレゼントコーナーになっていた。

前回の投稿ハガキの数と各々の倍率が記載されていた。

自分も何度かはがきを出したが、当たったのは1回。

1982年に出たマライアの清水靖晃のソロ「案山子(かかし)」という手書きのネコの絵のジャケットだった。

当選の連絡をもらって、ほくほくと気持ちがしながら、池袋のレコード屋さんにそのプレゼントレコードを取りに行った。

***

似た年齢の方ならば御存知の通り、大学生がこの「ぴあ」を創り、それが細々と自分らのようなファンが付いていて続いていた。

同様にして、渋谷陽一も仲間たちと学生時代に「ロッキン・オン」を立ち上げる。そこには、相当な自費(家からの借金含む)が注ぎ込まれていた。

今回、この想い出を語るに調べたら「ぴあ」も「ロッキン・オン」も創刊は1972年という同一だった不思議な符号に驚いた。

「ロッキン・オン」は当時長髪にベース、ギターを抱えた6つ上の兄が毎月購入していた。

私が「ロッキン・オン」を買い出したのは1981年で、それは坂本龍一のサウンドストリートが始まった4月のほかの曜日(木曜日・金曜日)に渋谷さんが出ていて、それを聞き出すのと同時だった。

「ぴあ」は80年代に入って躍進する。次第に不動の独自の位置を確立する。

一方「ロッキン・オン」は、対立軸であった「ミュージック・マガジン」等に比べて決して売れている訳では無かった。

私が当時買った渋谷さんの「ロック微分法」にこんなくだりがある。

『音楽を文学的論理で語るのではなく、音楽そのものの論理で語る、

それができない限り音楽批評はその自立性を獲得する事ができない。

今あるのは、ごくわずかな心理学的アプローチのみである。

まずさしあたっては、そこから始めるしかないだろう。

太平洋までは出てきた、海の向こうはアメリカである。

泳いでいけば、いつかは着くのだろう。

しかし、そんな事が可能なのだろうか。

しかも、僕はカナヅチだし、そんな心境である。』(1982年2月 渋谷陽一)

「ぴあ」が販売部数を延ばし軌道に乗る中、「ロッキン・オン」は苦戦を続けていた。

渋谷さんがよく言っていたのは「売れなければダメなんだ」。

渋谷さんが音楽を語る際にも同様の事を言っていた。

ただ、当時の自分は、今もそう思うが、この時点での「ロッキン・オン」にはとてもでは無いが勝算は無かった。

それでも、編集長渋谷陽一の「ロッキン・オン」には多くの信者が存在し、ひたすら我が道を行くには、志(こころざし)と信念の強さを感じた。

「お前らはそうやって適当に戯れていればいい。いつか我々はお前らを超えてやる。」というモドキ音楽評論家や雑誌への発言。

元々自分含み死んだ「ロック」を否定・解体する流れに対して、化石化した「ロック」を掲げた「ロッキン・オン」の80年代の中での戦いというのは、極めて厳しい状況だったと思う。

その後、ニューウエイヴも去った後にやってきた、新しい解釈でのロックの登場と復権もあり、ロッキン・オンは自分が当時感じた地点から一転して、大きな躍進をした。

渋谷陽一・彼が目指そうとしたシステムが、メディアの中で実際に稼働し出したのである。これには正直驚いた。

そして、今では「ロッキン・オン」も不動の所へと行ってしまった。

***

話は「ぴあ」から逸れたが、軌道に乗った後の「ぴあ」には魅力が無くなった。

そもそも情報を掲載する雑誌は、情報を手に入れる方法がなかなか無い中で「ぴあ」は自分らの味方であったが、80年代情報の渦となりだした時点で、「ぴあ」は単なる雑誌の中の1つになってしまい、この時点で「ぴあ」本来の果たすべき役割は終えたのだ。

だが、それでも続き出し続けた「ぴあ」は、就職情報産業でバブルしたリクルート同様、多角経営とカネの亡者と化し、自分らの「敵」に変わった。

「ぴあ」も「ロッキン・オン」も、決して勝算があるとは思えない時代に立ち上がり目指した志は同じだったが、今では「ぴあ」=悪という意識が自分の中にある。

ということでまとめであるが、雑誌「ぴあ」が2011年に廃刊するのは遅すぎた。

その手遅れが逆に未だに残る「ぴあ」グループの「経営」自体への不信感を増幅させただけだった。

最後まで表紙を書いていたイラスレイター含めて、まあ既に「ぴあ」では無くなった雑誌でも一応利益が出ていたからここまで適当にやってきたのだろうが、そんな腐った雑誌が無くなろうが、自分にはどうでもいい。

逆に最後まで仕事をもらえるからと続けてきた者に欺瞞を感じざるを得ない。

単に巨大化した「ぴあ」グループの経営の中で、不採算部門を切り落とした。

今回の雑誌廃刊には、その程度のことしか感想が無い。

*********************************

PS:雑誌媒体とは異なる一個人の話。

近時、みうらじゅん兄貴は本当に凄いな、とつくづく思う。

80年代中盤だろうか・・「タモリ倶楽部」に出てきたみうらさんは、当時「オタク」という言葉さえ無かったが、自分の道を行くものの、長髪にサングラスはともかく、とても気持ち悪い感じが漂っていた。

先日、実家で親が「整理して出てきたよ」という中学・高校の自分の写真は、見たくもないほど気持ちが悪かった。

女性が学生時に綺麗な姿と反して、思春期の悩める男が抱えた姿はそういうもの。

当時のみうらさんにも、そういう出来上がった形を成してない段階の妖気を感じた。

そこから時代を経て、90年代以降のみうらさんは次第に、その自分が持っていた世界が世間に広がっていく。

結果、彼が創った「マイ・ブーム」も「ゆるキャラ」も一般人が使う言葉になる。

迷える求道師が、一個人でひたすら進めてきた世界がたどり着いたところ。

「童貞フォーク」を毎日創っては録音に残してきたみうらさんは、好きこそ物の上手なれではないが、今ではすっかりカッコイイ姿に変わっている。

53歳という自分より8つも上なのに、未だに精力的に活動していて留まることを知らない。

この休みに、過去自分が好きだった「ストリーム」というステキそのもののTBSラジオの昼の番組にあった「コラムの花道」のYOUTUBE等を知ることで、そこに出ていた映画評論の町山智浩さんが過去みうらじゅんのお付きの編集者で、今でも自分の師はみうらさんと言うのに出会う。

酒を飲みながら当時みうらさんに説教された町山智浩さん。

「悩んだら、自分の一番好きな人を思い出せ。その人だったらどうするだろうか?そういうことを考えたら自ずと答えは出てくる。」

「ボブ・ディランはどう考えるだろう。ジョン・レノンはどう考えるだろう。まあ、ポール・マッカートニーは常に日和った奴だから参考にはならないが、そういう人が思うであろう答えに、自分が進まなかったら、そこでお前の人生は終わる。自分が好きな人になるのを諦めたのと一緒だから。」

「馬鹿野郎、町山。お前、待っていて自分に仕事が来るとでも思っているのか。俺だってイヤゲモノ(変なお土産)とか独りでいくら言っても、誰がそんなものに寄って来る?自分で企画して、自分でその企画を色んな所に持ち込んで、自分でプレゼンして営業しているんだ。町山!営業しろ。」

みうら兄貴のこれらの言葉には、かなりシビれた休みでした。