伊集院光さんは、自分と1つしか歳が違わないのもあり、ラジオを聴くたびに、頷く部分が多い。

磨きが掛かった話術・頭の回転の速さゆえ、幼い頃の微妙な感じをコトバにするのが、実に上手い。

伊集院さんは、荒川区西尾久出身。

自分が、2年だけ住んでいた場所。

同じ下町生まれではあるが、都電荒川線沿線とはいえ、

三ノ輪が位置的に貧しくリスキーだった時代とは異なり、尾久はもっと牧歌的。

都電沿線は、荒川区・北区の方向に向かうほどに、おおらかさがあった。

小学生の頃、尾久にあるゴルフ練習場に、よく老父の荷物持ちで付き添い、都電に乗った記憶がある。

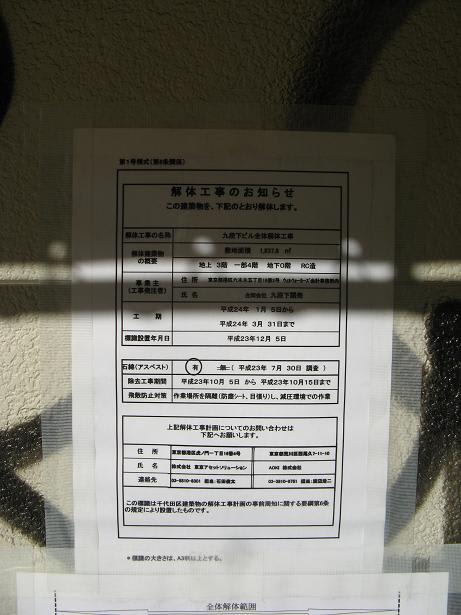

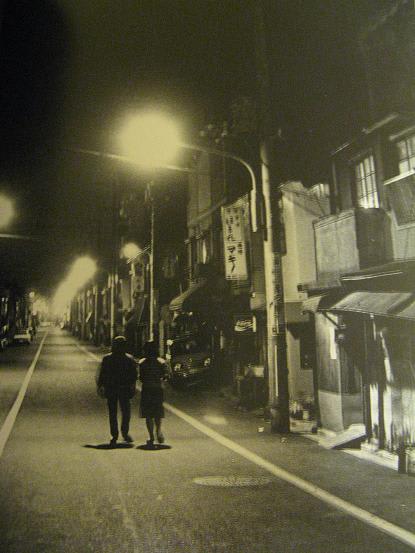

【昭和42年の三ノ輪橋】

***

伊集院光さんの話の1つに、お誕生会の場面や心理が出てくる。

「お誕生会」は、コドモの残酷さの側面がよく現れる。

金銭面も含めた制限の中、誰を呼ぶか?という選択は、イコール・誰を呼ばないか。

また、呼んだとしても来ないケースなどなど・・・狭い世界の勢力図が見える場面。

当人と、精一杯のもてなしをして上げようとする親は、むしろハラハラする方で、

飽きられないように、食事は何を出し、催し物は何にして・・・・

大人になって振り返るに、こんな残酷な催事の風習はやめるべきなんだろう。

長きに渡って付き合いが出来る友人など、コドモを無理矢理閉じ込めた集団生活からはほとんど生まれない。

人間の残酷さを垣間見るだけのこと。

そんな学校ならば、誰に何と言われようと行かないで良い。

イノチを取られるくらいならば、個になることを選択した方が良い。

***

大人の仕事場の世界も似たようなもの。

しょせんは集団心理が左右する。

しかし、いい歳を迎えて、色んな人が殺される場面を見つつ・見抜いてしまった自分は、仕事にイノチをささげるつもりはさらさら無い。

一緒に釜のメシを食った・共に苦難を越えた人など、

仕事を外しても付き合ってきた人以外はどうでも良い。

嫌な話をしてしまったが、話しを音楽に180度変える。

他人に擦り寄ることなく・我が道を行くだけの細野さん。

「サル山のボス」になるつもりは一切無いのに、そういう細野さんの周りには自然と様々な人が細野さんを慕って集まってくる。

サル山ならず、森のような世界が形成される。

自分が一番で無いと済まないエゴを持った教授が、その様に嫉妬をし、確執を自ら作り出してきた歴史は、いつかも書いたので、あえて書かない。

細野さんの1982年・YENレーベル発足時に発表された「フィルハーモニー」。

この中に「お誕生会」という曲がある。

■細野晴臣さん 「お誕生会(Birthday Party)」■

細野さんの中では、元々構想として有ったという曲。

アルバムを創るスタジオへ、細野さんにおみやげを持って現れた人の声を撮り、サンプリングして曲としている。

偶発的なチカラが生むもの、ということでは、発想の根源はブライアン・イーノの影響が強い。

ネコちゃんの声は、細野さんの友人(故)モロさんの飼っていた「南無」ちゃん。

ピーター・バラカンさん&アッコちゃんの「スタジオテクノポリス27」に、デヴィッド・シルヴィアンがゲストで来た際に、この曲を彼が選んだ。

曲を掛けた後に、デヴィッドが「happy birthday , hosono san」と親しげにつぶやいた。

磨きが掛かった話術・頭の回転の速さゆえ、幼い頃の微妙な感じをコトバにするのが、実に上手い。

伊集院さんは、荒川区西尾久出身。

自分が、2年だけ住んでいた場所。

同じ下町生まれではあるが、都電荒川線沿線とはいえ、

三ノ輪が位置的に貧しくリスキーだった時代とは異なり、尾久はもっと牧歌的。

都電沿線は、荒川区・北区の方向に向かうほどに、おおらかさがあった。

小学生の頃、尾久にあるゴルフ練習場に、よく老父の荷物持ちで付き添い、都電に乗った記憶がある。

【昭和42年の三ノ輪橋】

***

伊集院光さんの話の1つに、お誕生会の場面や心理が出てくる。

「お誕生会」は、コドモの残酷さの側面がよく現れる。

金銭面も含めた制限の中、誰を呼ぶか?という選択は、イコール・誰を呼ばないか。

また、呼んだとしても来ないケースなどなど・・・狭い世界の勢力図が見える場面。

当人と、精一杯のもてなしをして上げようとする親は、むしろハラハラする方で、

飽きられないように、食事は何を出し、催し物は何にして・・・・

大人になって振り返るに、こんな残酷な催事の風習はやめるべきなんだろう。

長きに渡って付き合いが出来る友人など、コドモを無理矢理閉じ込めた集団生活からはほとんど生まれない。

人間の残酷さを垣間見るだけのこと。

そんな学校ならば、誰に何と言われようと行かないで良い。

イノチを取られるくらいならば、個になることを選択した方が良い。

***

大人の仕事場の世界も似たようなもの。

しょせんは集団心理が左右する。

しかし、いい歳を迎えて、色んな人が殺される場面を見つつ・見抜いてしまった自分は、仕事にイノチをささげるつもりはさらさら無い。

一緒に釜のメシを食った・共に苦難を越えた人など、

仕事を外しても付き合ってきた人以外はどうでも良い。

嫌な話をしてしまったが、話しを音楽に180度変える。

他人に擦り寄ることなく・我が道を行くだけの細野さん。

「サル山のボス」になるつもりは一切無いのに、そういう細野さんの周りには自然と様々な人が細野さんを慕って集まってくる。

サル山ならず、森のような世界が形成される。

自分が一番で無いと済まないエゴを持った教授が、その様に嫉妬をし、確執を自ら作り出してきた歴史は、いつかも書いたので、あえて書かない。

細野さんの1982年・YENレーベル発足時に発表された「フィルハーモニー」。

この中に「お誕生会」という曲がある。

■細野晴臣さん 「お誕生会(Birthday Party)」■

細野さんの中では、元々構想として有ったという曲。

アルバムを創るスタジオへ、細野さんにおみやげを持って現れた人の声を撮り、サンプリングして曲としている。

偶発的なチカラが生むもの、ということでは、発想の根源はブライアン・イーノの影響が強い。

ネコちゃんの声は、細野さんの友人(故)モロさんの飼っていた「南無」ちゃん。

ピーター・バラカンさん&アッコちゃんの「スタジオテクノポリス27」に、デヴィッド・シルヴィアンがゲストで来た際に、この曲を彼が選んだ。

曲を掛けた後に、デヴィッドが「happy birthday , hosono san」と親しげにつぶやいた。