ゴルフを物理的な側面から理解することが、上達への近道なのです。インパクト時のフェースの面のありようにより3種類の球筋となることを理解してください。

力で振り回すのでなくて、技でヘッドスピードを上げることが大切なことを理解してください。ボールを単に飛ばすことに注力するのではなくて、「グリーン」地点から逆算して、ティー・ショットを打てるように習慣化してください。

飛ばそうと 思えば力む 我が身かな

右へ左へ 行くへも知れず By kinukototadao

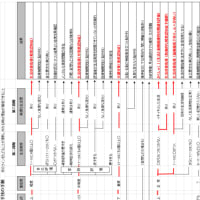

&1 テークの始動からトップに収まるまで

1.テーク・バックの開始から「第一段階の終了時」まで

(1) 全ての形状をアドレス時のそれに固定維持して:【①左手首の甲側及び親指側の形状を固定し②左腕の左肘をキチンと伸ばして③右脇を閉じて/右肘を体に密着させ/右脇が開かないよう右肘の下方向及び内方向への「くの字」形状を固定した状態のままで】④右手首/シャフト部を形状固定した状態を保ち:右肘のV字に力が張った状態下で右脇部をヒンジとして;前傾角度が固定された背骨を軸とした肩の回転によりシャフトをシャフト平面上に沿って立ち上げていく動作がテークの始動となり⑤「左腕の前腕部位」が「地面に水平の高さに達したとき」が「第一段階」の終了時点となる(この時、右股関節部と大腿部と右膝を結ぶラインが、上体部の回転を支える軸となっていること)

ⅰ)右脇を閉じた状態を保ち:ⅱ)右肘部の「くの字」形状を形状固定した状態で:①右手人差し指の鈎状部でシャフトを下側から支えて;②右手首の付け根部の形状を固定した状態を保ちつつ;③右脇部をヒンジとして;④両手首を水平に移行していく(スタート)

(2) 左肘部が直線状に伸びた左手首の小指部が首から出来るだけ遠くの軌跡を描きつつ:①左手首部はノー・コックのまま/両肘の間隔を固定したまま/右腕のライン(右肘のくの字/右手首とシャフトの関係形状)をアドレス形状に固定したままで: 右脇をヒンジにして/両肩を回転させていき②右手首/シャフト形状及び右肘の「くの字」の形状が共に固定されたままの状態下で; 左腕が地面に対し水平となるまでが「第一段階」の終了時

ⅰ)右手グリップが右足前を通過するときから、足早に左手首部のコックを開始していき;同時にHeadが先行する形で、シャフトを足早に立ち上げていくことがKeyポイントとなる

(3)「第一段階」の終了直後から:右股関節部がアドレス方向に向いたままの状態で:右腕上腕部位を体に付けた状態の下; ①小指部を外方向に突き出す動作;②左手首の「コック」を深く足早に折る動作を継続しつつ/③同時に右肘のV字を足早に畳み込んでいく動作が伴いつつ;閉じた右脇部をヒンジに:Headが先行する形でシャフトを足早に立てていくこと

ⅰ)この間右脇を閉じた状態の右肩と左肩とが踏ん張った右膝を軸にして回転していく

(4)テーク中は:常に右脇を閉じていて、右肘の「くの字部」に力を張ることにより、右肩 の回転に左肩の回転を同調させつつ;左ラインの動作(左肘部を伸ばすことと左肩の回り込みと左手首部のコック)と右肘V字部の引き上げ動作でシャフトを立ち上げていくこと

ⅰ)左手首の小指と薬指とが形成する平面が全く見えない板状の形状で:シャフトが地面に対し45度の傾きを維持した状態で;右脇を閉じた状態で右肘が右脇から出来るだけ遠い軌跡を描きつつ「右手首部が右耳と同じ/高い場所に収まった」時点が、テークの「終了時点」(トップの折り返し点)となる

2.テーク中の動作の重要ポイント

(1) テークでは:両膝位置が不動の状態で/且つ右股関節部がアドレス方向に向いたままの状態を保持し(右方向に「スエ-」しない)①左腕が肘部を含めて直線状に伸ばされていて/左手首部が首からできるだけ遠い軌跡を描きつつ;②同時に右脇、右肘、「右手首/シャフト形状」がアドレス時のままに固定された状態で;更には;③右脇と肘部を閉じた状態での右肩の回転による右後方への引きに応じた左肩の十分な回り込みがあることがキー・ポイントとなる(右脇の奥が閉じられていて;右腕上腕の下半分の部位が右脇腹よりも背中側の後方に離れている形が保たれた状態が、トップの折り返し時点で要求されるポイント)

(2) アドレス時に形成した「両肩を結ぶ線」に対する「左腕上腕部」の角度(「左脇の角度」)は、テーク中常に普遍に維持することが極めて重要となる(右肘の「くの字部」に力を張った状態を保ちつつ;アドレス時の左手首部と右肩との距離を遠くに/且つできるだけ近づかないように保つことが、左肩の十分な回り込みに重要)

① テーク中に左腕上腕部が胸の方に寄ってきて、「左脇の角度」が狭くなることは:テークでの「左肩の回り込み」が浅いことを意味し;所謂、手で上げるだけのテークとなっていることを意味する

②「左脇の角度」がテーク中に狭くなると:D/Sでは、グリップがフェース面に先行する形でインパクトに入ることとなる結果、フェースの面が開いた状態でボールを捉えるので、スライス球が出ることになる

(3) テークの間中は、トップで右手グリップが右肩の上に収まることを意識していること(それより低い位置にトップが収まると、D/Sでシャフトがフラットに寝てしまうので、フェース面よりグリップが先行する形のインパクトとなる結果、インパクトでフェース面が開いてボールを捉えることとなり、スライス球が出てしまうことになる)

(4)テーク中は、薬指でfirmにグリップされた左手首甲側の角度が不変であること(左手首甲側の角度とフェースの面とが常に同じ向きであることが、同じスイング平面上での往復を確保し保証する

(5)テークの間中常に、「左脇の角度」(両肩を結ぶ線と左腕上腕部位とが形成する角度)が固定維持されていて、不変に保たれていること(この角度がアドレス時のそれより狭くなる、言い換えると、左腕上腕部位が胸の方に近づいてくると、テークで最も重要な条件である「左肩の回り込み」が浅くなり、腕だけでシャフトを持ち上げてしまうこととなる)

(6)テーク中は、右脇奥部を緩く閉じた状態を保ちつつ:左手首甲側の角度並びに右手首/シャフトの関係形状も不変に保つことが重要(その条件の下で:左手首部の深いコックと同時に右肘のV字部を足早に畳むことにより;ヘッドが常に先行する形でシャフトを足早に立てていき、右耳と同じ高さの「トップの位置」に右手グリップを収めること)

(7)上記条件下:右脇奥を緩く閉じた上腕部位を形状/位置固定したまま;右肘V字部に力を張った状態下で;その右腕上腕部位に支えられた「右肘皿部のヒンジ」に対して;直線状に伸びた左腕の左手首部小指の外側を左脇から出来るだけ遠く/外方向に突き出していく動作とそれに付随した動きとしての:①左肩の回し込みの動作に支えられた左手首部のコックを深めていく動作を主体として:②それに付随する形で;右肘V字を足早に畳み込んでいく動作により;③ヘッドが先行し④足早にシャフトを立ち上げていくのがテークの基本動作

3.テークの始動からコックを開始する時迄の留意点

(1)下半身は地面に対し垂直のまま/上体の前傾角度をセットした後、首を伸ばす感じで頭の位置を高くし/両肩と両手グリップが地面に近く低い位置にくるようセットし、左腕を柔らかく伸びた直線形状にし/左手首甲側/親指側の角度を自己が持つ自然の形状にセットする

(2)テークの始動時は:左手首部の形状(甲側及び親指側の両者)をきちんと固定したまま;左手首部がセットの地点からアドレス三角形の「窓枠の真ん中」に「右腰/右膝/右脚足」の全体が入る時まで目標方向に平行に動いていく意識を明確に持つこと

(3)右脇奥をきちんと閉じ/右肘を地面方向に対して「くの字」に形状固定した上で及び右肘の「くの字」部に力を張った状態で/右手首とシャフトとの関係形状を固定したまま、右脇を回転の為のヒンジとし/左肘が右腰から遠い奇跡を通過するよう意識し;左肘を目一杯に伸ばした左脇部が「左手首部」の小指を遠くに押し出す動作が左手首部の足早なコックを形成させ及び右脇の部分で体に密着させた右腕の上腕部位を後方に引く動作と右肩を後方に回転させる動作が原動力となり;「ユッタリ」としたリズムの下で;両肩を右回転させる

注1)この時、左手首の甲部は、左手グリップが右膝先を通過するまで(30cm)「目標方向」に対し平行移動すること(ヘッドをインサイドに引きすぎないこと)が重要。そのうえで、右脇を閉じ/地面方向を向いた「くの字」部に力を張ったままで/シャフトとの「関係形状」が固定された「右手首の親指部」が首の中央部からできるだけ遠くを動く軌道をとること

注2)テークの開始から、右肘の「くの字部」には力を張り/形状固定したままであること

注3)両肩を結ぶ線と左腕の上腕部が形成する角度が不変のこと(角度が小さくならない)

ⅳ)テークの始動からテークの第一段階が終了する時まで、左手首の甲側/親指側の角度はアドレス時の角度/形状のまま固定維持されていて、不変であること(親指側が、ヘッドの重さに負けて、その角度が伸びると、「左肩の回り込み」が阻害されてしまうことになる:それを確保するには、小指を中心とした「三本指部」がしっかりとグリップしていること)

4.「左腕」が「地面に水平の高さに達するまで」(第一段階の終了時まで)の留意点

(1) 左肘部が直線状に伸びた左手首の小指部が首から出来るだけ遠くの軌跡を描きながら:① 左手首部はノー・コックのまま/両肘の間隔を固定したまま/右腕のライン(右肘のくの字/右手首とシャフトの関係形状)をアドレス形状に固定したままで: 右脇をヒンジにして/左肩を回転させていき②右手首/シャフト形状及び右肘の「くの字」の形状が共に固定されたままの状態下で;左腕のラインが地面に対し水平となるまでが「第一段階」の終了時

② 右脇を閉じた状態の右脇奥部を回転のヒンジとして;左肩を回転させていきつつ/同時に右肘のV字の先端が右肩の後方(背中の方向)に回り込んでいくものであること

(2)テークの「第二段階」の開始から右脇奥を常に閉じたままで居て/且つ右手首とシャフトとの関係形状を固定した状態下で;小指の部位を外方向に突き出す動作により;左手首部を足早にコックしつつ;同時に右肘のV字部を足早に畳み込んでいき;シャフトを立てていく

① テークの「第二段階」から、ヘッドが常に先行する形で;シャフトをシャフト平面上に沿って足早に立ち上げていく原動力は:「①右手首とシャフトとの関係形状を固定したまま:、②左肘部を十分伸ばした状態の左肩の十分な押し込みによる回り込みと③左手首部のコックの深くて足早な形成と③右肘のV字を足早に畳み込む動作を同時に実行することであること(このとき;右腕の前腕部位を使うと、左肩の回り込みが浅くなり;シャフトが身体に近づいてきて;「手で引き上げる」だけのテークとなってしまう結果、D/S時には右足体重で/グリップがフェースに先行する形でインパクトを迎えるため、スライス球が出てしまうことになるので注意する)

(3) この間、左腕が直線状に伸びた形状で:且つ、左手首部の甲側の角度が僅かに凸形状に変化していくことが:Headが先行する形でシャフトが立って上がっていき、更には左肩の十分な回り込みという条件を達成する上で不可欠の条件となる

(4) 右肘のV字部に力を張った状態下;左手首部の「コック」の角度を足早に深めていきつつ;「くの字」に形状が維持された右手首部が左手首部を下側から支えつつ;Headが先行する形で;シャフトを足早に立てていく動作が:テークの「第二段階」でのKeyとなる

ⅰ)右肘の皿をヒンジとして、右手首を僅かに甲側に折りつつ、且つ、右肘のV字を畳み込む動作により、「前傾角度」を保ちつつ、Head先行でシャフトを足早に立ち上げていく

ⅱ)右肘のV字を畳む際は、右手の首甲側付け根部を右肩上に引き上げていくイメージ

ⅲ)この間、右脇奥が閉じられた状態下で:右肘V字部に力が張られていて;右腕の肘部の「くの字の形状」が維持されていることが、左手首甲部のローリングを防止し、シャフトが寝ることを防止してくれる重要な要素となる

ⅳ)右肘のV字を畳み込んでいく時、右手首部の角度は不変のまま、同時に左手首も甲側の角度が不変のままであること(トップの位置で:左手首の甲部が僅かに凸状の形状となること〔トップの位置で左手首が凹形状に折れていると、D/S時に、ヘッドがアウトサイド・インの軌跡となり、ボールを引っ掛けてしまうことになるので注意する〕)

ⅴ)トップでの左肩は、左肩が右内股の正面にまで回り込んでいて/左肩が顎の真横にまで回り込んでいること(左肩の回り込みがこれより浅いと、D/Sが手打ちになる:この時、右脇奥が閉じられた状態下での:右腕の上腕部及び前腕部を結ぶラインが両脇を結ぶ直線に対して、必ず「直角」となっていること)

5.テークで:シャフトを立ち上げていく原動力

(1) シャフトをシャフト平面上に沿って立ち上げていく原動力は、左肘及び左腕が十分に伸びた左肩の回り込み及び左手首を深く足早にコックする力及び右肘V字部が「くの字」の形状を維持した状態態下での右肘のV字部を畳み込む動作とが協働するものであることに注意する(右肘皿部の地面からの位置を次第に高く挙げて行きながら:右肘が出来るだけ身体に近い状態を維持して;肘と腕とが十分に伸びた左腕の左手首部が左肩脇からできるだけ遠くの軌道を取ることで、左手首部を深く足早にコックする動作が容易となる)

(2) コックの際に、右手で左手親指を引いたり/左肩が左手親指部を押し込もうとすると、左手がローリングを起こし易く、結果としてシャフトが寝ることになるので注意する

(3) テークでシャフトが寝る原因は、①右肘が身体の外方向に逃げていく/②インサイドにいきなり引いている/③左肩の回り込みが浅く、手首だけでシャフトを立てている/④グリップの上にある左手親指を右手の親指部が引っ張り、左手首部がローリングを起こしているなどであり、常にこのことを意識すること

(4) テーク中常に右股関節部に力を張り:且つ右股関節部が正面を向いた状態を保つこと:ボールと右股関節部との距離を一定の距離に保つことが、回転軸の安定につながる

6.「トップの位置」での条件

(1)トップでは、「左手首部」の甲側の形状が僅かに凸状の形状となっていて(凹状だと、インパクトで手首がHeadに先行し、フェースの面が開くので不可)、且つ形成された「コックの角度」が深いものであること及び右耳と顎を結ぶラインに左腕が重なる形で左手首部が収まっていて:右脇が閉じていて;且つ右肘部が「くの字」の形状をした右腕の前腕部位が下側から「トップの左手首の位置」を支えていること

(2)トップでは、左腕が伸びて直線形状のままで:左手甲部の中指から小指までの面が見えないこと(このとき、フェース面と左手首の甲側とは、目標方向に平行であること)

(3)トップでは、右脇が閉じた状態で:左腕の脇が顎と唇の間で顔面部に接していて:右手のグリップが右耳と同じかそれより高い位置に収まっていること(その位置が低いと、インパクト時に、グリップがフェースの面に先行する形でボールを捉えることとなり、スライス球が出やすくなる)及び「ユッタリ」としたリズムでトップから折り返すこと

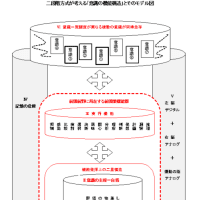

&2「D/S」の始動からインパクト・スイングに入る直前までのポイント

1.D/Sの始動から左腕のラインが地面に対し水平になるまで(D/Sの「第一段階」)

(1) トップの「折り返し」は:右脇及び右肘部を閉じた意識の下:右肘の「くの字」の形状を維持したままで行い;テーク時で軸となった右股関節部と右膝を結ぶ部位に対する両肩の左回転からの動作の開始により「ユッタリ」とした「リズム」でD/Sを始動していく動作により、D/S及びインパクト時の軸となる左股関節部と左膝とを結ぶ部位による回転軸を形成していくこと。

ⅰ)このとき、折り返し動作を急がないことが、極めて重要となる(気持ちが打ち急ぐと、右前腕部位が早い段階から動作してしまい、グリップが身体の前に出る為シャフトが寝て;インパクトがアウトサイド・インの軌道になる)

(2)トップでの折り返し直前の状態(左手首のコックの角度;直線状に伸びた左腕;皿が天を向き地面方向に向いているV時の「くの字」形状;右手首/シャフト形状の固定)を全て維持したまま:左脇部からの始動;(右肘V字の形状と左手首のコックの角度とを固定したままで);左脇部位に対する右肩の回転から始動していき:左脚の回転軸に対して;緩やかながら左脇が閉じられた状態で;左膝と左足裏を結ぶ部位に対し左腰と左肩を同時に引き;左腰が左膝の上に乗った時から;左肩を左回転させていきつつ、両手首部を一体化してグリップ部を地面方向に引き降ろす動作がD/Sでの第一段階となる(この時、左手首のコックの角度及び右肘くの字形状の維持によりシャフトが寝ないで立った状態を維持すること)

(3) 第一段階では、左脇を閉じた状態で:左肘を起点に左腕主体でのラインどりを重視する

2.D/Sの「第二段階」の開始から「フィニッシュ」まで

(1)第二段階では(左腕が地面に対し水平になった時がその開始時)、右脇を閉じた状態で: 右手首/シャフト形状及び右肘くの字の形状を固定し、維持したままでの右腕前腕部位主体によるフル・スイングを開始すること

(2)左手の「薬指」に力を入れた状態で:左手首部が左膝前をかすめていくよう左手薬指部から直線的に引き下ろしていくイメージで/アドレス時の位置である右膝前にできるだけ近い空間を;右手首が目標方向にスクエアな形で振り抜けていくよう引き下ろしていくことで;シャフトが寝ることが防止されて、フェースの面がスクエアにボールを捉えることになる(左膝前に向かって引き下ろすと、インパクト時にグリップ部がフェース面より前に出てくることになって、シャフトが寝て、フェースの面が開いた形でボールを捉えることになるので不可:フェースの面でボールを捉えようとする強い意識でD/Sを開始すると、右手が早い段階で効いてしまう結果、シャフトが寝てしまうことになる)

(3)インパクトの軸を構成する為の腰の回転による「左脚ラインの形成」に先行して右腕の前腕部位が動くと(右腕の前腕が効いて手首をコネル):右腕に負けた左手首部がローリングを起こして、シャフトが寝て、グリップ部が先行する形でフェースの面がボールを捉えることになる結果として、フェースの面が開いたインパクトとなりスライス球となる

(4)D/Sの後半からインパクトに至るまでの間ずっと、左脚部位(左腰、左膝、左足裏)の形状全体が不変であること。形状固定され位置固定された「左脚部位」がインパクト後の回転軸となり、左肩の回転に付随して、右脇を閉じた状態で/且つ右手首・シャフト形状が固定された右腕前腕部が右肘の「くの字」を思い切り伸ばしていき/振りぬいていくこと

ⅰ)左腰が回転するとき目標方向に突き出ると、左肩が上がり/右肩が下がって、グリップがフェース面より先行するため、シャフトが寝てスライス・ボールの原因となる

ⅱ)この時注意すべきは、「左腰は左脚部の上で回転すべきもの」であり、目標方向に突き出てはいけないことに留意する(左腰が突き出ると右肩が下がり、シャフトが寝てしまう)

ⅲ)D/Sは、フル・スイングに入る直前までは、「ゆったり」としたリズムを保つこと及び右肘の「くの字」形状を維持したままインパクトスイングに入ること(D/Sの動作としてポイントは、左肩及び左腕の動きよりも「右肘くの字」の動きの方が遅れること)

&3 D/Sからインパクト・スイングまでの要点

1.D/Sの開始とその直後の動作は:左肩と左手首の甲部とを結ぶ「板状のライン」が、両肩と左上腕部位とが形成する「左脇の角度」を固定し維持しつつ;肘が十分に伸びた左腕の薬指がfirmにグリップした左手首部を地面に引き降ろす動作と同時に左肩の動きが主導する形による「左肩の回転」に付随する動きとして、トップで形成された深いコックを維持したままで;インパクトの軸となる湾曲状の「左脚部」に上体部の重心が乗っていく動作である

2.上述の動作により、左腕のラインが地面に対し水平になるところまで降りてきた直後(第三段階の開始)から;右肘のV字部に力を張ったままの状態で、「右腕の前腕部位」を使ったインパクト・スイングを開始していくこと。なお、正しい意味でのインパクトスイングは;柔らかさを保ちつつ全体が直線状に伸びた左腕の上腕部側が左脇をヒンジとした回転運動により右手首部を引っ張っていきつつ/同時に右腕全体を使うのではなくて、右脇を閉じた状態下で、右肘の「くの字」形状を維持したままで、右手首/シャフト形状を形状固定したままで:「右腕の前腕部位」だけを使ってフル・スイングすることであり;且つ、右手首部をコネないことが;「フェース面」をボールに対しスクエアに入れる上で重要(フェースの面がボールを捉えた直後から、右手首部の甲を返す動作を開始すること)

3.左腕が地面に対して水平になるところまで降りてきた時点(第二段階の開始)から:直線状に伸びた左腕の脇の奥部が左肩の左回転を主体とした回転運動により:右前腕部を引っ張っていきつつ/左手首甲側及び親指側の形状が固定された(角度が板状)左手首部が;甲側を返していく動作により;「アドレス時の位置」で且つ、地面に最も近いところをインパクト時に通過していくことが;ヘッド・スピードを加速させていく上での要点となる。ⅰ)インパクトの際に:左手首「甲側及び親指側」の形状が伸びて板状になっていると;フェース面が開いた形でボールを捉えることになる(親指側のハンドアップの形状が最悪)。

ⅱ)インパクトの直前までに右肘が直線状に十分伸ばされていて:インパクトの直後からは、両手首の甲部が目標ラインに沿って走っていく両手首を返す動作が必要であり:且つ右手首/シャフト形状を固定した状態での右手首甲側を返す動作によってフル・スイングの状態が完成されることになる(Headスピードが加速される)

&4 インパクト・スイングの要点

1.(ヘッドスピードが加速するインパクト・スイング)

(1)「上体の前傾角度」を維持したままで:&5の動作を始動していき、左腕のラインが、地面に対し水平になるところまで降りてきた直後から、右肘のくの字形状を保ち;右脇を閉じたままの状態で、且つ左手首の甲側の角度を固定し維持し;右手首/シャフト形状を固定したまま、右腕前腕部位を使い/右肘部の「くの字の形状」を思い切り伸ばしていくことでインパクトスイングを開始する(フェース面をスクエアに入れる為に、左手首の甲側部は、インパクト直前には目標方向と正対している感覚)が、左脚体重でボールを捉えるための絶対の条件であることを体感すること。これより早いタイミングで右腕前腕部位を使ってインパクト・スイングを開始すると、「右足体重」のスイングとなり、グリップ部がフェース面に先行してインパクトを迎えることとなるため、フェースの面が開いた形でボールを捉えるので、スライス球が出ることになるのです(所謂、初心者の打ち方)

(2)①左手薬指部でfirmにグリップし/左手首甲側の形状を固定したまま:②右肘のくの字の形状を保持したまま/右手首とシャフトとの関係形状を固定したままインパクトに入る

(3)Headスピードを加速させるには、叩くのではなくて、「振りぬく」ことが必要条件であり:右脇を閉じた状態で;右肘の「くの字」の形状を維持したままで;右手首/シャフト形状を固定したままの状態を保ったまま;両手首の甲側を返していきつつ;インパクトスイングに入ること(これが、所謂、「タメが効いたスイング」のこと)

ⅰ)インパクトの直前から直後にかけては、左手首部のコックの深い角度がアドレス時の角度に戻っていて及び右脇が閉じた状態下で:直線状に伸びた左腕の左手首部の付け根をヒンジとして:左手首部がシャフト全体を制御しつつ;両手首の甲側を返していく動作及び右脇を閉じた状態で右腕前腕部位を振りぬく動作とにより;フェースの面がボールを捉えた後にHeadスピードを加速させていくこと

ⅱ)ボールをフェース面が柔らかく捕まえたその後に、ヘッドスピードが「最大スピード」に上がっていき、左脇を閉じて:左肩の位置を留めたままで:左肘のV字を急速に畳み込んでいきつつ;右腕の全体ラインを急速に伸ばしていくことにより;フィニッシュが所定の位置に収まること(フェース面がボールを捉えた直後から、左肩の回転に付随する右肩の素早い回転を基礎として:左脇を閉じたままで;D/Sでは形状を固定して降りてきた右手首を返していく動作によりフィニッシュの位置に向けて右腕の前腕部位を強く早く振り回すことにより;ヘッドスピードを加速させてやること)

ⅲ)テーク中もD/S中もインパクト時も常に、両肘間の距離が不変であること

(4)ボールをフェース面で叩くのではなくて、フェース面がボールを捉えてから数十センチ目標方向に通過する間、左手首部を思い切り返す動作を強く意識しインパクトすること並びにインパクト・スイング後は、右腕を長躯線上に伸ばしていきつつ左肘をV字に畳むことにより;所定の位置にフィニッシュすることが弾道を安定させる上で極めて重要

ⅰ)インパクト後は、右肘を思い切り伸ばしていき/右手首部が右肩から出来るだけ遠い弧を描きつつ:同時に、左脇が閉じた状態で;左肘の皿部をヒンジとして、「左肘のV字」を畳み込んでいきながら;左手首部を左耳の上の位置(フィニッシュの位置)に収めていく動作が最後の決め手となる

ⅱ )インパクト・スイングでは、①左手の小指部から開始し:次いで、②右腕の前腕部位を使用すること(①⇒②の順番でないと、②が効きすぎて、叩くインパクトになってしまう)

(5).左手首の甲側及び親指側の角度の固定維持を中核とした左腕の形状の維持を保持して:右肘及び右手首/シャフト形状が形成する右腕の三角形の形状を固定し維持して;右脇部を閉じた状態下で;右肘皿部をヒンジにして;シャフトを足早に立ち上げていくこと

(6)①状態が反り上体の前傾角度が小さくなってインパクトに入ること②左手グリップが左膝から遠く離れた場所でインパクトに入ること③左肩の左回転のスピードが遅く回転幅が小さいこと等が、フェースの面が開いた形でボールをインパクトする原因となる

(7)ボールを遠くに飛ばそうという気持ちが強いと:インパクトで振り急ぐ気持ちが強くて、右手が早くから効くために;ボールを「叩く」インパクト・スイングになるので、出来るだけ左ライン(左肩;左腕;左肘;左手首)主導でのスイングを開始し;右手首/シャフト形状を固定したインパクト・スイングを意識すること(三本指部の「薬指」をキチンと締めて、左手甲部が目標方向を向いたインパクトを心がけること)

(8)実践の場面では、ボールが在る下の地面の傾きを確認し、(平行、前上がり、前下がり、左下がり、左上がり)のいずれであるかをきちんと確認した上で、ボールの出方を予測し地面の状況に対応した適切なスイングをすること

※D/Sを開始していき、左腕が地面に対し水平になった直後に:右腕前腕部位をフルに活用してインパクト・スイングに入って行くこと(左手首部の甲側及び親指側の角度と形状をアドレス時のそれに保ち: ボールを捉える直前迄それがD/Sを主導し;ボールを捉える直前から;両手首部の返しの動作と協働しつつ;右腕の前腕部位が主体となって、右脇を緩く閉じたままの状態下で、フル・スイングに入ることがHeadスピードを加速させる)

注)基本の理解

1.ゴルフは、フェースの面がボールを捉えるとき、フェースの面の入り方によって、「3通り」の球筋が形成されることを理解することが基本となる(この理解なしにどれだけ練習しようとも、上手にはならないのです)。①フェースの面が開いた状態でボールを捉えると、(打ち出されたボールが右回転の玉となるために)スライスの球筋となるのです。②フェースの面が閉じた状態でボールを捉えると、(打ち出されたボールが左回転の玉となるため)フックの球筋となり、③フェースの面がスクエアな状態でボールを捉えると、(打ち出されたボールが上回転の玉となる為に)ストレートな球筋となることを理解する

2.テーク及びD/SのスイングのKeyとなるカギは共に、股関節部から下の土台が、極力アドレス形状を維持する下で: 身体に近い部位から順に肩、上腕、肘、前腕、手首と作動していくことであることを理解し、体感すること

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます