2020/1/5 マタイ伝6章5~8節「父への祈り」

マタイの六章は「人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい」と言われて始まり、今日の箇所ではそれを「祈る」ことに当てはめて語っています。祈る事が、人々に見せるパフォーマンスではないか、とイエスはハッキリと仰るのです。祈っているふりをする。聴いただけでも、嫌らしい、見栄っ張りだと嫌悪感を抱きます。イエスはそれを「偽善者たちのよう」だと言っています。実際、当時は宗教家たちが、会堂や大通りの角に立って、大声で祈っているふりをしていたのかもしれません。だから、イエスはこう言われます。

6:6あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます。[1]

この「家の奥の自分の部屋」は、食料庫を指す言葉です[2]。食料庫の戸を閉めれば、食糧や保存食が見えます。食べ物を切らさないよう、貯めている食糧が見える。あるいは、その倉庫が空っぽで、明日への心配が湧き上がってくるかもしれません。この後の「主の祈り」では、私たちに自分のために何よりも

「日毎の糧を今日もお与えください」

と祈るよう教えられます。立派で、霊的な願いを教えるかと思ったら逆で、パンを乞う。そんな祈りは、人前で大声で祈るには格好悪すぎましょう。しかし、イエスは私たちが食糧も神から頂いて養われている事から始めさせます[3]。食いっぱぐれないとか、食べるための備えとか、そうした現実に引き戻して、そこから祈らされます。人に見せるため祈るとか信心深さを尊敬されるとか、そういう上っ面な信仰から、隠れた所の食糧、あるいは、自分の隠れた現実、人に見えない自分の影や弱さ、必要、見せたくない所から祈りは始まる。「家の奥の自分の部屋に入って」とは私たちの祈りを所帯じみた、生活に根差したものにしてくれる言葉です。そして、そこでこそ、

「そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます」

と神からの報いが来る、と言われるのです。神は、私たちの隠れた必要、食料庫のストックや、毎日の必要も、心配事も、それを隠して人前にどう見られるかを装おうとしてしまう心も、全てご存じのお方です。その神を忘れて、神への祈りが人に見せるための演技になるなんて、勿体ないことです。しかし、それを私たちはすぐに忘れてしまうかもここで念を押されています。この言葉を知っているのに、隠れて祈っている事が自慢され、「あの人の祈りは立派だ。あの先生は祈りの人だ」などと言う噂がまことしやかになされる[4]。教会では「祈りは人に見せるためではない」と言いながら人前で祈る事が求められる。人が聞いている所で祈る緊張や誘惑こそイエスが明言されたのに、教会はそこに鈍感になりやすいのでしょう[5]。次の、

6:7また、祈るとき、異邦人のように、同じことばをただ繰り返してはいけません。彼らは、ことば数が多いことで聞かれると思っているのです。

も、こうは言われているのに、「どれほど長い時間祈っているか」が信仰を図る基準になることもあります。言葉数が多い、長く祈れば祈るほど、なにか神が根負けして祈りを叶えてくれるかのように考える。これは「異邦人のよう」な祈り、つまり、本当の神を知らず、神を小さく考えている祈りだ。ここでも祈っている神がどんな方かが教えられています。祈りを通してイエスは、神がどんなお方かを気づかせる。ここで言われているのは、

8ですから、彼らと同じようにしてはいけません。あなたがたの父は、あなたがたが求める前から、あなたがたに必要なものを知っておられるのです。

私たちが求める前から、私たちに必要なものを知っておられる神。神に説明しなければ、私たちの必要や事情は分からないとか、長々と祈ったり、沢山のささげ物を備えたりしたら神が動いて願いを叶えてくれるとか、そういう神ではないのです。神は私たちの必要も事情も私たち以上にご存じですし、私たちが祈りやささげ物やパフォーマンスで言いくるめれば、何か煙に巻いて重い腰を上げるわけでもありません。神は私たちより先に、すべてをご存じです。

伝道者の書5:2神の前では、軽々しく 心焦ってことばを出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから、ことばを少なくせよ。

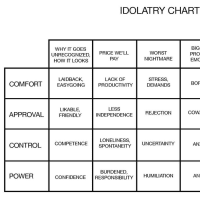

この神を知るなら、祈りは当然、人に見せるためなどではあり得ませんし、祈りの長さや言葉の立派さや声の大きさで神を拝み倒そうとするものでもあり得ません[6]。そう思っている限り、私たちは神に対してではなく、人が考えた小さな神々、偶像に祈っているのと変わらない。神を知らないまま祈る前に、まず神がどんな方か、その偉大さを思い出させます。そして、

9ですから、あなたがたはこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。…

と、イエスは「主の祈り」を教えてくださったのです。「神が私たちの必要をすべて知っているなら、なぜ私たちが祈らなくてはならないのか。祈らなくても良いではないか」。そういう疑問は、ここに答があります。私たちの必要をご存じの神が、私たちに祈りが必要だと知って、祈りを教えてくださっているのです。祈りは、願いを叶えてもらうためでなく、私たちのために必要なのです。私たちも、自分の貧しさや必要を忘れて上辺を装うことに走りやすい。すべてご存じの神を忘れて、私たちの祈りが足りなければ神も動いてくれないかのように思い込む。だからイエスは、奥の部屋、とっちらかった倉庫や隠している見えない自分の欠けだらけ、心配だらけの状況の中に立って、そこを見ておられる神に心を向ける。神が私たちの心の願いも、本当に何が必要かも、呻きさえもご存じだと言う事実に、祈りは立ち戻らせてくれます[7]。

ローマ8:26-27…私たちは、何をどう祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が、ことばにならないうめきをもって、とりなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神のみこころにしたがって、聖徒たちのためにとりなしてくださるからです。

祈りは、その人の信仰のバロメーターでも、神を喜ばせて願いを聞き届けさせるための手段でもなく、神との関係に立ち戻る時です。私たちは焦って言葉を並べる必要もないし、「祈りは苦手だ」などと臆病にならなくても良い。

「祈りたいという願いもまた、祈りである」

と言われます[8]。「祈れたらいいなぁ」という願い自体が、神が私たちの父となって、私たちに贈られた思いです。神が私たちの呻きも憧れも、何一つ隠れることなく知っていることを、祈りの中で味わううちに、私たちは心の奥深くの思いまでを新しくされます。立派そうな言葉を並べる祈りではなくて、自分の本心の願いを、既にご存じの神に祈るようになる。「こんな事は神には祈れない」から「こんな事は神にしか言えない」に変わっていく。

ある宣教師が「先生は普段どんなことを神に祈っているのですか?」と尋ねられて、大柄のその方が顔を赤らめて「そんなことは恥ずかしくてとても言えません」と応えた、というエピソードがあります。そんな関係が、神との間に始まっているのです。祈りの「報い」は、神を動かしたり、神を変えたりする力ではありません。私たちを変える力です。礼拝で一緒に「主の祈り」や賛美歌という歌の祈りを献げ、御言葉に聴く。説教や礼拝や、交わりが、一人一人と神との関係を養うのです。二人や三人で一緒に祈り、祈ってもらう体験をして、普段の一人一人の生活が祈りになる。私の隠れた所も、すべての必要も知っている神が、私の天の父だ。それをじっくり、静かに味わい、時には自分の呻きをとりとめのない言葉にして安心して吐露する。本当に安心して神に心を向けて、祈らずにはおれないようになりたい。そして、祈りで神を動かすのではなく、自分の祈りを神が確かに聞いて、祈りに応えるようにして確かに動いてくださることにさえ、私たちは期待することが出来る。祈りには、大きな報いがあるのです。

「天にいます私たちの父よ。あなたが私たちを知り、私たち以上に私たちを愛し、配慮したもうことを感謝します。ますますあなたを知ることで、あなたに信頼すれば良いのだと気づかせてください。私たちの願いも求めも祈りへの憧れも、あなたが既に聞き、受け入れておられます。この礼拝を通して、私たちの祈りへと押し出し、普段の生活も新しくしてください。」

[1] しかし言うまでもないことですが、この形そのものが大事なのではありません。「私は祈る時は、決して人前では祈らず、いつも家の奥の部屋に入って祈っているのですよ」と自慢するなら、同じ事です。そうしたらしたで、自分の祈り方について、何も語らないけれど、心のどこかで人から「あの人の祈りは立派だな。謙虚に祈っているなぁ」と思われたい計算があるなら同じ事です。祈りの人だと思われたい、あるいは、信仰が足りないと思われたくない、そういう動機そのものがここで一蹴されています。そういう祈りは、もはや祈りではなく、自分を見せるためであって、もう報いは受けている。イエスは、ここで人に自分を見せるためのパフォーマンスではなく、祈りとは神に祈ることだと思い出させます。当たり前のようですが、誰に祈っているのかを忘れているからこそ、祈りや信仰が、人に見せるためのものになるのです。私たちにとって、神への祈りは、その祈る相手の神がどんな方かに基づきます。

[2] 「家の奥の自分の部屋」 倉庫、食料庫(ルカ12:3、24)ジェームズ・フーストン、『神との友情』、199頁。 目を瞑るより、自分がいかに豊かに養われているかに気づく。神の恵みに目を開いて、謙虚になる。生活感のない虚栄ではなく、生活感のある生き方をする。

[3] それが「何を食べようか、何を着ようかと思い煩ってはならない」という、25節以下の有名な言葉にも通じていくのです。

[4] 人前で祈るのが悪いのではない。しかし、人前で祈る時には、当然、聴かれている、という意識が発生する。聴いている方も「今日の祈りはどうの」「あの人の祈りはまだまだ」「あの人は祈りの人だ」と、評価してしまうことがある。それは、神への祈りを、偽善者の祈りとしてしまうことになりかねない。聖書にも、会衆の代表祈祷はあり、祈りの例文は多い。しかし、むしろ「立派」ならざる祈りによって、私たちのお上品な信仰を、素朴に引き下ろす祈り。

[5] 人前で祈る事には誘惑がつきものだ、ということ。人前で祈ることが苦手、というほうがむしろ健全なのかもしれない。人前で祈る人が、誰も見ていない所では祈っていない、という生活ならば、それはここで指摘されている姿そのもの。そして、誰も見ていない所での祈りが、神にすべてを見られていると知った祈りか。

[6] それほどに、自分の恥も必要も隠している思いも全部ご存じである方の前に祈っている、という自覚こそが、ここで言われている、神を知っている祈りなのだ。

[7] 単純に言って、祈りは、まず神に向かうこと。すでに私たちの必要を、求める前から知っている神に祈る。どう祈る、かで神に願いが届いたり聞かれなかったりはしない。既に神は私たちの必要も隠れた思いもご存じだから。むしろ、それを偽善的に胡麻菓子してしまう私の間違いこそ壊されるべき。

[8] デイビッド・ベンナー。引用は、中村佐知「「霊的同伴」の本質を知る」より。『舟の右側』2019年12月号、地引網出版、15頁。