[1] 9:15、12:40で苦難は匂わされていたが、ハッキリはここが初。だからこそ、ペテロは否定したのです。

[2] 「なければならない」(ギリシャ語デイ)は、道徳的な義務ではなく、神のご計画の中で、そうするように定められている、という意味です。それは、前回見ましたように、弟子のペテロがイエスを「あなたは生ける神の子キリストです」と初めて告白をして、その告白の上にイエスがご自分の教会を建てると仰った、そういう新しい段階に来たからでしょう。イエスは、この世界に来られた神の子で、ご自身の教会、神の民の集まりを今日まで造ってこられました。私たちが今ここに、教会としてあるのも、この神の子イエスの教会建設の延長なのです。

[3] 「下がれ」ヒュパゲ 「私の後ろに下がれ」の意。追い出したのではなく、ご自身に従うことを求めたのです。

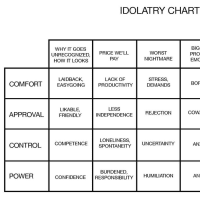

[4] 「自分を捨て」 ハパルネオマイ。26:34、35、26:75で「イエスを知らないという」で使われる語。否認です。「自分を押し殺す」ということではなく、「いのちを救おう」とすることを止める態度です。

[5] 「自分の十字架」というと、キリスト者であるなしにかかわらず、大きな苦しみとか、解決できない悩み、過去の間違いの結果を罰として引き受ける、などの意味で使われることがありますが、「十字架を負う」とはどういうことか、が、より本来の理解に近づく鍵になるでしょう。

[6] 主イエスは私たちのために十字架に死んでくださいました。それは私たちの身代わりでもありますが、「だから私はもう十字架を負わなくて良い」ではないのです。

[7] 「十字架」は弟子たち、私たちに言われているのであって、イエスご自身が十字架に掛かるとは21節でもこの後でもまだ言われていません。最初の「十字架」は、10:38。そこも、ここも、イエスの十字架ではなく、私たちに「自分の十字架を負ってわたしに従って来なさい」と言われたこの言葉。私たちが、自分の十字架を負うことを厭うているなら、イエスの十字架をも恥じる。教会に十字架を掲げつつ、その主がどれほど恥ずかしく、惨めに笑われたかを、どこかで(あるいは堂々と)恥じ、隠しながら、格好のいい宣教をするだろう。本当に愛し、献げるよりも、「愛のある人だ、すばらしい教会だ」と言われる評価を伝道だと勘違いするようになろう。

[8] 「見出す」マタイに26回。1:18、2:8、7:7、14、8」10、10:39、11:29、12:43、44、13:44、46、16:25、17:27、18:13、28、20:6、21:2、19、22:9、10、24:46、26:40、43、60、27:32。マタイは「見出す」ことを、福音のキーワードの一つとしているかのようです。いのちは、努力して自分のものにするより、見つけ出させてくださる贈り物なのです。

[9] ヨハネの福音書15章13節。

[10] 信仰の始まりは、救われるためにキリストを信じる、という理屈かもしれません。それが段々と、信じたキリストの素晴らしさ、あわれみを深く知って、自分のいのちを捧げて、自分も死に向かって生きるようになっていく。

[11] 詩篇49:6-12「豊かな富を誇っている。7 兄弟さえも 人は贖い出すことができない。自分の身代金を神に払うことはできない。8たましいの贖いの代価は高く永久にあきらめなくてはならない。9人は いつまでも生きられるだろうか。墓を見ないでいられるだろうか。10彼は見る。知恵のある者たちが死に愚かな者 浅はかな者も等しく滅び自分の財産を他人に残すのを。11彼らの心の中では その家は永遠で 住まいは代々に及ぶ。彼らは 土地に自分たちの名をつける。12しかし 人は栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。」

[12] 私たちのいのちに価値がないから捨てるのではない。世界を得ても代価に出来ないほどの価値が、いのちそのものにある。だからこそ、いのちを救おうとするより、手放して生きる。イエスがなさったように、献げながら生きる。

[13] サタンの最初の欺きは、神の命令を守らなくても死なない、神はあなたがたに自分のようになってほしくない、という嘘でした。創世記3章。

[14] 22節の「とんでもないことです」は欄外「直訳「あなたにあわれみがありますように」」とあるように、「神のあわれみがあるなら、そんな出来事が起きるはずはない。神を冒涜するようなそんな言葉を言うあなたを、神があわれんでくださるように」という感嘆詞です。

[15] 「神のことを思わないで人のことを思っている」 「神のこと」とは、自分を捨て、自分の十字架を負い、自分のいのちを救うより失うことを厭わず、その時にこそいのちを見出し、神の子イエスもいのちを捨ててくださったと知ること。自分のために、全世界とはいわなくても、自分の小さな世界を守ろうとするのも、自分の価値を否定して、自己犠牲や感情に蓋をした歩みをすることも、どちらもここでイエスが言われていることではないだろう。イエスは十字架を喜んで担ったのではなく、十字架をも厭わずに、私たちにいのちを得させてくださった。私たちも、自分や他の人、イエスに、かけがえのないいのちの尊厳がある事を告白する。自分の責任や、使命を、それがどんなに恥や痛みであろうとも日毎に背負いつつ、喜び、いのちを祝いながら生きる。その私たちがいのちを差し出す生き方を、他者が批評し「とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがない」と全くの善意から邪魔をしようとしても、世界が石をぶつけてきても、私たちは怯むことなく、命の冒険に出ていく。

[16] ディートリヒ・ボンヘファー「教会は、他者のために存在するときに、はじめて教会である」。証しのため、奉仕のため、伝道のため、ではなく、教会も信徒も、他者を喜んで生きるほど、自分のいのちに十分な価値があると疑わずに、手放していく。そのとき、教会は教会となる。

[17] 「死海の水源はヨルダン川だけである。年間降水量は50mmから100mmと極端に少なく、気温は夏が32°Cから39°C、冬でも20°Cから23°Cと非常に高いため、湖水の蒸発が水分供給を上回る状態で、高い塩分濃度(33%)が生まれた。海水の塩分濃度が約3%であるのに対し、死海の湖水は30%程度の塩分濃度を有する。…この濃い塩分濃度のため、湖水の比重が大きくなり、結果、浮力も大きいので、人が死海に入って沈むことは極めて困難で、「湖面に浮かんで本が読める」湖として知られる…。また後述の例を除き、生物の生息には不向きな環境であるため、湧水の発生する1か所を除き、魚類など生息は確認されていない。死海という名称の由来もここにある。しかし、緑藻類のドナリエラ(Dunaliella salina)や古細菌類の高度好塩菌の生息は確認されている。」Wikipediaより。

[18] 「1世紀の歴史家フラウィウス・ヨセフスはこう書いている、「この地域では自然の造形のすばらしさに心打たれずにはおれない。」同時にヨセフスは湖で常時230艘もの漁船が活動するほど漁が盛んだったと伝えている。…現代では、ガリラヤ湖畔は再び観光地としての賑わいを取り戻している。歴史の荒波を乗り切って存続した古都ティベリアには国内外から多くの観光客が訪れている。ガリラヤ湖は観光でにぎわうだけでなく、イエスの時代と変わらず漁業が営まれ、湖岸ではバナナの栽培なども行われている。」Wikipediaより。

[19] 参照、ガリラヤ湖と死海 https://blog.goo.ne.jp/chica-0501/e/65aaf4458d611694ed018952a0c66c16