→ 「東京近傍図」に見るように、エンガ堀にはもう一本の小支流が合流していました。環七通りと要町通りの交差する、武蔵野病院前交差点付近から発していたものです。「近傍図」にも水田が描かれていますが、この支流も灌漑用水として機能していました。そのため、複数の側流のあったことが予想されますが、現在確認できるのは一流のみです。これは昭和10年代に改修があり、単線化、直線化がなされたためで、この点で上流域や前回の支流の水路跡とは決定的に異なっています。

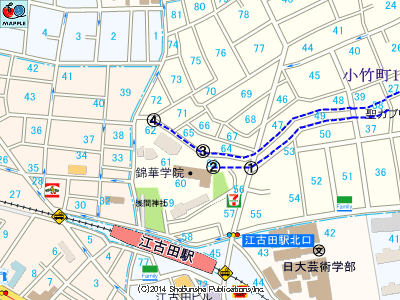

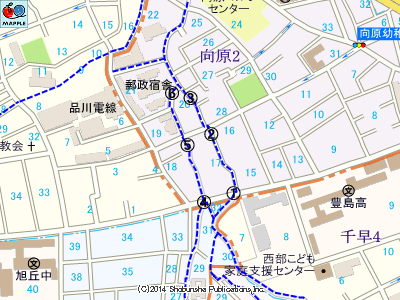

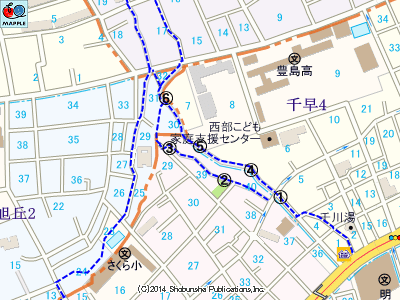

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

- ・ 「陸地測量部発行の1/10000地形図(昭和4年第三回修正測図) / 練馬」 上掲地図と同一場所、同一縮尺です。改修後の「昭和32年第五回修正」は→ こちらでどうぞ。

- 1. 向原団地内のエンガ堀跡の遊歩道です。左手から合流する路地をさかのぼります。

- 2. 右折、左折のクランクです。この付近でエンガ堀の左岸流と交差していた名残のようです。

- 3. 狭い路地を抜けます。その先の幅広道路の中央分離帯が水路跡です。

- 4. 中央分離帯の水路跡は環七通りの手前まで、5ブロック、400mほど続きます。