以下は「新編武蔵風土記稿」の描く、江戸川と神田上水の分流の様子です。「神田上水堀 北寄りにあり、幅五間余。東の方に至り、中間に堤を築きて二派に分ち、一派は上水となり、一派は堰を設けて江戸川に注けり。上水の流れ分派より五十間許を経て、余水江戸川に沃くもの二あり、一は里俗関口の瀧と称す、幅九尺、一は水幅五尺程瀧壺いと深き故、俗に摺鉢の瀧と称す」 「上水記」付属の大洗堰の平面図をみると、「大洗堰」下流に「小洗堰」および「小吐口」が並んで描かれ、江戸川の対岸にある水車(「持半兵衛」及び「持善左衛門」)まで、二本の懸樋が渡されています。

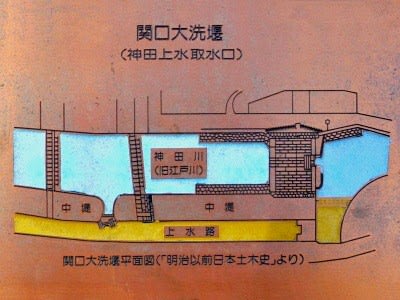

- ・ 関口大洗堰平面図 水道橋の傍らに設けられた文京区土木部公園緑地課の解説プレートに、「上水記」をベースにしたと思われる関口大洗堰の平面図が掲載されています。

- ・ 取水口の石柱 大洗堰の取水口に、水量調整のための角落(かくおとし)と呼ばれる板をはめ込むための石柱で、大洗堰の廃止に伴い撤去されたものが保存されています。

「御府内備考」の関口水道町のところの記述によると、半兵衛水車は元禄13年(1700年)の稼働で、その規模は「差渡壱丈七尺幅壱尺八寸」、懸樋は「長二十三間横二尺二寸深サ壱尺三寸」とあり、米搗と製粉を業としていました。安永3年(1774年)には、数十メートル下流に善左衛門水車も稼働し、こちらは綿実油絞りのためのものです。また、幕末の文久2年(1862年)には、関口大砲製造所が当地に建設され、砲身に穴を穿つ動力として水車が利用されました。ただ、時代遅れの青銅製大砲だったので、間もなく鉄製大砲製造のための反射炉が、滝野川に建設されることになります。

- ・ 神田川 一休橋から下流方向のショットです。二本の懸樋のうち上流側の半兵衛水車のものは、このあたりに渡されていました。