玉 ギョク・たま 玉部

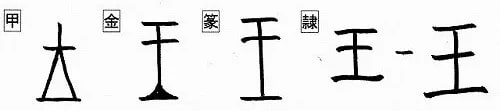

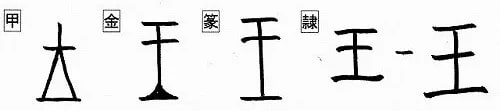

上が玉、下が王

解字 上段の玉の甲骨文字は、三つの玉(宝石)を紐で貫きとおした形の象形。短い横線が玉で、タテ線が紐。古代中国で礼服着用の時などに腰飾りにした。玉は古代人の信仰の対象であり、のち、多く礼器(祭祀や賓客の接待に用いる器)として用いられた。金文から上下の線がとれ、王の形になった。篆文は下段の王と似ているが、王は上の二本の横画を接近して書き、玉は等間隔に書いて区別 していた。隷書(漢代の役人が主に用いた字体)や楷書になって、点を加えて玉とし、王と区別 した。

王は戉エツ(=鉞。まさかり)の象形

春秋期の青銅鉞(中国オークションネットから)

https://auction.artron.net/paimai-art5068000360/

一方、王は大きな戉エツ(=鉞。まさかり)の刃部を下にして置く形の象形。王位を示す儀式の器として玉座の前におかれた。武器(武力)によって天下を征服した者のこと。篆文では玉と区別するため上の横画を接近させていたが、隷書で玉に点が付いたため、以前の玉の形である王と入れ替わったかたちになった。

意味 (1)美しい石。ぎょく。宝石。「宝玉ホウギョク」(宝として大事にしている玉)「玉石ギョクセキ」(すぐれたものと劣ったもの) (2)たま(玉)。美しい。「玉露ギョクロ」(玉のように美しい露) (3)天子や天皇につける美称。「玉座ギョクザ」「玉音ギョクオン」 (4)たま。真珠。

参考

(1)玉は部首「玉たま」になる。漢字の下部に付いて玉(貴石)の意味を表す。

主なものは常用漢字の3字である。

玉ギョク・たま(部首)

璧ヘキ・たま(玉+音符「辟ヘキ」)

璽ジ・しるし(玉+音符「爾ジ」)

(2)玉は漢字の左辺に付いたとき王の形になり部首「王たまへん・おうへん」となる。主な字は以下のとおり。

常用漢字 12字

王おうへん・たまへん(部首)

※単独字の「王(=王様)」以外はすべて玉の意味になる。

環カン・めぐる(玉+音符「睘カン」)

玩ガン(玉+音符「元ゲン」)

球キュウ・たま(玉+音符「求キュウ」)

琴キン・こと(王の形を含む会意)

現ゲン・あらわれる(玉+音符「見ケン」)

珠シュ・たま(玉+音符「朱シュ」)

珍チン・めずらしい(玉+音符「㐱シン」)

班ハン・わける(二玉+刂の会意)

璃リ(玉+音符「离リ」)

理リ・ことわり(玉+音符「里リ」)

瑠ル(玉+音符「留リュウ」)

常用漢字以外

珈カ(玉+音符「加カ」)

琥コ(玉+音符「虎コ」)

瑚コ(玉+音符「胡コ」)

瑞ズイ(玉+音符「耑タン」)

玲レイ(玉+音符「令レイ」)など

イメージ

「美しい石・たま」(玉・宝・弄・哢)

「天子(玉座)」(国)

「形声字」(掴)

音の変化 ギョク:玉 カク:掴 コク:国 ホウ:宝 ロウ:弄・哢

美しい石・たま

宝[寶] ホウ・たから 宀部

解字 新字体は、「宀(いえ)+玉(玉)」の会意。家の中に貴重な玉がある意。旧字体は、「宀(いえ)+王(玉)+缶(かめ)+貝(財貨)」で、家のなかに玉と貝(財貨)と、それらを入れる缶(かめ)がある形。

意味 (1)たから(宝)。貴重な品物。「宝石ホウセキ」「宝庫ホウコ」 (2)天子・仏などにつける敬称。「宝算ホウザン」(天皇の年令)

弄 ロウ・もてあそぶ 廾部

解字 金文・篆文は、「玉(たま)+両手」の会意。両手で玉をもてあそぶ形。両手は現代字で廾となった。

意味 (1)もてあそぶ(弄ぶ)。いじる。いらう。「玩弄ガンロウ」(玩も弄も、もてあそぶ意)「翻弄ホンロウ」(思うままにもてあそぶ)「弄舌ロウゼツ」(むやみにしゃべる) (2)あなどる。なぶる。「愚弄グロウ」(ばかにしてあなどる)「嘲弄チョウロウ」(あざけりなぶる)

哢 ロウ・さえずる 口部

解字 「口(くち)+弄(もてあそぶ)」の会意形声。口の中と「のど」で玉を転がすように音をだす鳥の声。さえずる意で用いる。

意味 さえずる(哢る)。「哢吭ロウコウ」(哢ロウは、さえずる、吭コウは、のど・のどぶえ。鳥のさえずり鳴くこと)「鳥哢チョウロウ」

天子(玉座)

国[國] コク・くに 囗部

解字 新字体は、「囗(かこい・領域)+玉(天子・玉座)」の会意。玉座についている天子が治める領域の意。旧字体は、「囗(かこい)+或ワク(区切られた地域を武器で守る)」の会意で、武器で守られた大きな囲い(=くに)の意。

意味 (1)くに(国)。一つの政府に属する社会。「国民コクミン」「国家コッカ」 (2)日本。「国学コクガク」「国字コクジ」 (3)昔の行政区画の一つ「国司コクシ」「国府コクフ」

形声字

掴[摑] カク・つかむ 扌部

解字 正字は、「扌(て)+國(カク)」の形声。中国で古く「打つ」意で使われた字。日本では攫カク(つかむ)に通じ、「つかむ」意で用いられる。「扌+国」の掴カクは新字体に準じた字で、現在この字が通用している。

意味 (1)うつ。(2)[国]つかむ(掴む)。つかむ(摑む)。にぎる。「腕を掴む」「大金を掴む」

覚え方 自らの、て(扌)で、くに(国)を、掴(つか)む。

<紫色は常用漢字>

参考音符

王 オウ・きみ 王部

解字 大きな戉エツ(まさかり)の刃部を下にして置く形の象形。王位を示す儀式の器として玉座の前におかれた。武器(武力)によって天下を征服した者のこと[字統]。

意味 (1)きみ(王)。君主。「王朝オウチョウ」「国王コクオウ」 (2)最も力のある者。第一人者。「王者オウジャ」「王座オウザ」

イメージ

「王」(王)

「ゆく・すすむ(止+王)」(往・旺・狂・誑・逛・汪)

「形声字」(枉)

音の変化 オウ:王・往・旺・汪・枉 キョウ:狂・誑・逛

音符「王オウ」へ

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

上が玉、下が王

解字 上段の玉の甲骨文字は、三つの玉(宝石)を紐で貫きとおした形の象形。短い横線が玉で、タテ線が紐。古代中国で礼服着用の時などに腰飾りにした。玉は古代人の信仰の対象であり、のち、多く礼器(祭祀や賓客の接待に用いる器)として用いられた。金文から上下の線がとれ、王の形になった。篆文は下段の王と似ているが、王は上の二本の横画を接近して書き、玉は等間隔に書いて区別 していた。隷書(漢代の役人が主に用いた字体)や楷書になって、点を加えて玉とし、王と区別 した。

王は戉エツ(=鉞。まさかり)の象形

春秋期の青銅鉞(中国オークションネットから)

https://auction.artron.net/paimai-art5068000360/

一方、王は大きな戉エツ(=鉞。まさかり)の刃部を下にして置く形の象形。王位を示す儀式の器として玉座の前におかれた。武器(武力)によって天下を征服した者のこと。篆文では玉と区別するため上の横画を接近させていたが、隷書で玉に点が付いたため、以前の玉の形である王と入れ替わったかたちになった。

意味 (1)美しい石。ぎょく。宝石。「宝玉ホウギョク」(宝として大事にしている玉)「玉石ギョクセキ」(すぐれたものと劣ったもの) (2)たま(玉)。美しい。「玉露ギョクロ」(玉のように美しい露) (3)天子や天皇につける美称。「玉座ギョクザ」「玉音ギョクオン」 (4)たま。真珠。

参考

(1)玉は部首「玉たま」になる。漢字の下部に付いて玉(貴石)の意味を表す。

主なものは常用漢字の3字である。

玉ギョク・たま(部首)

璧ヘキ・たま(玉+音符「辟ヘキ」)

璽ジ・しるし(玉+音符「爾ジ」)

(2)玉は漢字の左辺に付いたとき王の形になり部首「王たまへん・おうへん」となる。主な字は以下のとおり。

常用漢字 12字

王おうへん・たまへん(部首)

※単独字の「王(=王様)」以外はすべて玉の意味になる。

環カン・めぐる(玉+音符「睘カン」)

玩ガン(玉+音符「元ゲン」)

球キュウ・たま(玉+音符「求キュウ」)

琴キン・こと(王の形を含む会意)

現ゲン・あらわれる(玉+音符「見ケン」)

珠シュ・たま(玉+音符「朱シュ」)

珍チン・めずらしい(玉+音符「㐱シン」)

班ハン・わける(二玉+刂の会意)

璃リ(玉+音符「离リ」)

理リ・ことわり(玉+音符「里リ」)

瑠ル(玉+音符「留リュウ」)

常用漢字以外

珈カ(玉+音符「加カ」)

琥コ(玉+音符「虎コ」)

瑚コ(玉+音符「胡コ」)

瑞ズイ(玉+音符「耑タン」)

玲レイ(玉+音符「令レイ」)など

イメージ

「美しい石・たま」(玉・宝・弄・哢)

「天子(玉座)」(国)

「形声字」(掴)

音の変化 ギョク:玉 カク:掴 コク:国 ホウ:宝 ロウ:弄・哢

美しい石・たま

宝[寶] ホウ・たから 宀部

解字 新字体は、「宀(いえ)+玉(玉)」の会意。家の中に貴重な玉がある意。旧字体は、「宀(いえ)+王(玉)+缶(かめ)+貝(財貨)」で、家のなかに玉と貝(財貨)と、それらを入れる缶(かめ)がある形。

意味 (1)たから(宝)。貴重な品物。「宝石ホウセキ」「宝庫ホウコ」 (2)天子・仏などにつける敬称。「宝算ホウザン」(天皇の年令)

弄 ロウ・もてあそぶ 廾部

解字 金文・篆文は、「玉(たま)+両手」の会意。両手で玉をもてあそぶ形。両手は現代字で廾となった。

意味 (1)もてあそぶ(弄ぶ)。いじる。いらう。「玩弄ガンロウ」(玩も弄も、もてあそぶ意)「翻弄ホンロウ」(思うままにもてあそぶ)「弄舌ロウゼツ」(むやみにしゃべる) (2)あなどる。なぶる。「愚弄グロウ」(ばかにしてあなどる)「嘲弄チョウロウ」(あざけりなぶる)

哢 ロウ・さえずる 口部

解字 「口(くち)+弄(もてあそぶ)」の会意形声。口の中と「のど」で玉を転がすように音をだす鳥の声。さえずる意で用いる。

意味 さえずる(哢る)。「哢吭ロウコウ」(哢ロウは、さえずる、吭コウは、のど・のどぶえ。鳥のさえずり鳴くこと)「鳥哢チョウロウ」

天子(玉座)

国[國] コク・くに 囗部

解字 新字体は、「囗(かこい・領域)+玉(天子・玉座)」の会意。玉座についている天子が治める領域の意。旧字体は、「囗(かこい)+或ワク(区切られた地域を武器で守る)」の会意で、武器で守られた大きな囲い(=くに)の意。

意味 (1)くに(国)。一つの政府に属する社会。「国民コクミン」「国家コッカ」 (2)日本。「国学コクガク」「国字コクジ」 (3)昔の行政区画の一つ「国司コクシ」「国府コクフ」

形声字

掴[摑] カク・つかむ 扌部

解字 正字は、「扌(て)+國(カク)」の形声。中国で古く「打つ」意で使われた字。日本では攫カク(つかむ)に通じ、「つかむ」意で用いられる。「扌+国」の掴カクは新字体に準じた字で、現在この字が通用している。

意味 (1)うつ。(2)[国]つかむ(掴む)。つかむ(摑む)。にぎる。「腕を掴む」「大金を掴む」

覚え方 自らの、て(扌)で、くに(国)を、掴(つか)む。

<紫色は常用漢字>

参考音符

王 オウ・きみ 王部

解字 大きな戉エツ(まさかり)の刃部を下にして置く形の象形。王位を示す儀式の器として玉座の前におかれた。武器(武力)によって天下を征服した者のこと[字統]。

意味 (1)きみ(王)。君主。「王朝オウチョウ」「国王コクオウ」 (2)最も力のある者。第一人者。「王者オウジャ」「王座オウザ」

イメージ

「王」(王)

「ゆく・すすむ(止+王)」(往・旺・狂・誑・逛・汪)

「形声字」(枉)

音の変化 オウ:王・往・旺・汪・枉 キョウ:狂・誑・逛

音符「王オウ」へ

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます