現在、一部を改訂中です。

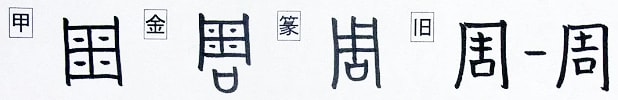

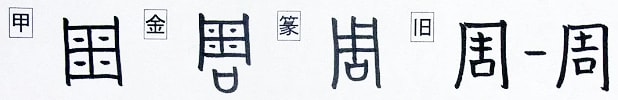

周 シュウ・あまねし・まわり 口部

解字 甲骨文は田地の変形したものと小点から成り、耕作地に穀物などを植えた状態を表している。意味は地名または地方領主の長[甲骨文字辞典]。金文から下に口がつき、田地の境界(外周)を表している。意味は、周王朝名や王朝の建物名などが多い。篆文は田の作物をあらわす点がとれ、全体が用に似た形+口になり、[説文解字]は「密也」、発音順字典の[廣韻コウイン]は「遍(あまねし)」とする。字形は、冂の内部が「キ+口」の旧字を経て現代字は周になった。意味は、地名・王朝名以外に、①田地に作物が一面に(あまねく)行きわたる、②田地のまわり、③田地をめぐる等の意となる。

意味 (1)あまねし(周し)。ゆきとどく。「周知シュウチ」「周到シュウトウ」「周備シュウビ」(あまねくととのえ備える) (2)まわり(周り)。ひとまわりする。「一周イッシュウ」「周囲シュウイ」「円周エンシュウ」 (3)めぐる(周る)。めぐらす。「周航シュウコウ」「周遊シュウユウ」 (4)国名・時代名。「周シュウ」(古代中国の王朝。BC12世紀後半~BC256の約850年間)「西周セイシュウ」(都が鎬京コウケイ[西安市]にあった時代)「東周トウシュウ」(都が洛邑[洛陽]にあった時代) (5)姓の一つ。「周恩来シュウオンライ」(中華人民共和国の初代総理)

イメージ

作物が田地に「行きわたる」(周・彫・調・蜩)

「穀物が田地一杯に育つ」(稠・綢・凋)

田地のまわりを「ひとめぐりする・めぐる」(週)

「形声字」(鯛・雕・惆)

「その他」(簓)

音の変化

シュウ:周・週 チュウ:稠・綢・惆 チョウ:彫・調・鯛・凋・蜩・雕 ささら:簓

行きわたる

彫 チョウ・ほる 彡部

解字 「彡(模様)+周(ゆきわたる)」の会意形声。器物などの表面に模様が行きわたるのが原義。模様をつけるため、ほる・きざむ意となる。

意味 (1)かざる。かざり。「彫飾チョウショク」(彫も飾も、かざる意) (2)ほる(彫る)。きざむ。「彫刻チョウコク」「彫塑チョウソ」(彫刻と塑像)「彫琢チョウタク」(①彫ることと、みがくこと。②文章を美しくかざる)

調 チョウ・しらべる・ととのう・ととのえる 言部

解字 「言(ことば)+周(ゆきわたる)」の会意形声。言葉による伝達がゆきわたり、準備や態勢がととのうこと。うまく整う意から、そろう意となり、そろった音の響き(調べ)の意となる。なお、調べる意は、言葉でくまなく聞いて調べること。また、徴チョウ(とりたてる)に通じ、みつぎものの意となる。

意味 (1)ととのう(調う)。ととのえる(調える)。つりあう。「調和チョウワ」「協調キョウチョウ」 (2)しらべ(調べ)。音楽を奏すること。詩や音楽のリズム。「調子チョウシ」「曲調キョクチョウ」 (3)しらべる(調べる)。「調査チョウサ」「調書チョウショ」 (4)めしあげる。みつぎ。「租庸調ソヨウチョウ」(租は穀物を納める税。庸は労役。調は布を納める税)

蜩 チョウ・せみ・ひぐらし 虫部

解字 「虫(むし)+周の旧字(ゆきわたる)」の会意形声。[説文解字]は「蝉せみ也」とする。いっせいに鳴く声が林のなかにゆきわたる虫でセミを表す。セミ一般をさすが、日本では「ひぐらし」をいう。

意味 (1)せみ(蜩)。蝉センとも書く。セミ科の昆虫。「蜩甲チョウコウ」(セミのぬけがら)「馬蜩バチョウ」(クマゼミ)「寒蜩カンチョウ」(ツクツクホウシ)「茅蜩ボウチョウ」(ヒグラシ)(2)[国]ひぐらし(蜩)。夏から秋にかけ夜明けや日暮れに、「カナカナ」と澄んだ声で鳴くセミ。日暮れに鳴くことから「日暮」とも書き、名称はこの読みの「ひぐらし」からきた。

穀物が田地いっぱいに育つ

稠 チュウ・チョウ・おおい 禾部

解字 「禾(こくもつ)+周の旧字(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。周は、もともと田地に穀物がいっぱいに育つ意。この意味を禾(こくもつ)をつけて確認した字。転じて、こみあっている意となる。

意味 おおい(稠い)。こみあう。「稠密チュウミツ」(多く集まり混み合うこと)「稠人チュウジン」(多くの人。衆人)「稠林チュウリン」(密生した森林。煩悩が多いたとえ)

綢 チュウ・トウ・まとう 糸部

解字 「糸(いと)+周の旧字(=稠。おおい)」の会意形声。たくさんの糸が、まつわりつくさまを綢チュウという。

意味 (1)まとう(綢う)。まつわりつく。「綢繆チュウビュウ」(①びっしりとまつわりつく、②奥深い、③細かくこみあう)(2)こまやか。「綢直チュウチョク」(細やかで行いが正しい)(3)密集する。「綢密チュウミツ」(こみあう=稠密チュウミツ)

凋 チョウ・しぼむ 冫部

解字 「冫(こおり)+周(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。田地いっぱいに育った穀物が寒さでしおれること。

意味 しぼむ(凋む)。しおれる。衰える。「凋落チョウラク」(①花などがしぼみ落ちる。②容色がおとろえる。③おちぶれる)「萎凋イチョウ」(なえてしぼむ。萎は、なえる・しおれる意)「枯凋コチョウ」(枯れてしぼむ)

ひとめぐりする・めぐる

週 シュウ 辶部

解字 「辶(ゆく)+周(ひとめぐりする)」の会意形声。七曜(日・月・火・水・木・金・土)を一巡りすること。

意味 (1)七曜を一巡りした時間。一週間。「週刊シュウカン」(1週間に1度刊行する)「毎週マイシュウ」「今週コンシュウ」 (2)めぐり。めぐる。「週期シュウキ」(ひとめぐりする時期・時間)

形声字

鯛 チョウ・たい 魚部

マダイ(「かがわの県産品」より)

マダイ(「かがわの県産品」より)

解字 「魚(さかな)+周(チョウ)」の形声。チョウという魚。、中国の[玉篇]で「魚名」としか書かれていない字。日本ではタイが扁平な魚であることから[大言海]は「タイは平魚(タイラヲ)の意と云ふ。延喜式(平安初期の本)に平魚(タヒ)とある」とし、タは平(たい)らなこと、イは魚(イオ)の意で、平たい魚がタイの語源とする。日本で鯛をタイに当てると中国に逆輸入された。

意味 たい(鯛)。スズキ目タイ科に属する海産魚。体は楕円形で側面が扁平(ひらたい)。体は紅色で全身に鱗の模様がきれいな魚。名前が「めでたい」に通じることから祝宴の料理に使われる。「真鯛まだい」「金目鯛きんめだい」(目が大きく金色の鯛)「小鯛こだい」「鯛焼き」(鯛の形をした小麦粉の焼き菓子。中にあんが入る)

雕[鵰] チョウ・わし・きざむ 隹部

解字 「隹(とり)+周の旧字(シュウ⇒チョウ)」の形声。チョウという名の隹(とり)で鷲わしをいう。[説文解字]は「鷻タン(わし)也(なり)。隹に従い周の聲(声)。「鳥+周」の鵰については、籒チュウ文(篆文の前身)で雕なり。鳥に従い、発音は都僚切チョウ(テウ)とし、篆文の前は鵰とも書いた。また、彫チョウに通じ、雕(きざ)む意で用いる。

意味 (1)わし(雕)。「雕悍チョウカン」(猛鷲) (2)[彫チョウに通じ]きざむ(雕む)。ほる。「雕刻チョウコク」「雕琢チョウタク」(宝石などを加工研磨すること。また、詩文などを練り上げること)「雕竜チョウリュウ」(竜を彫るようにみごとに文章を飾りあげること)

惆 チュウ・いたむ・うらむ 忄部

解字 「忄(こころ)+周の旧字(シュウ⇒チュウ)」の形声。心の中で、いたみ悲しむさまを惆チュウという。[説文解字]は「失意也(なり)。心に従い周の聲(声)。発音は敕鳩切(チュウ)とする。

意味 (1)失意。思うにまかせぬ。「惆然チュウゼン」(失意のさま)(2)いたむ。なげく。かなしむ。「惆悵チュウチョウ」(いたみかなしむ)「惆愴チュウソウ」(惆も愴も、いたむ意)(3)うらむ(惆む)。「惆恨チュウコン」

その他

簓[国] ささら 竹部

解字 「竹(たけ)+彫(ほる・きざむ)」の会意。(1)竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたもの。(2)竹筒の先をきざみ割ったもの、の二種類がある。

① ②

②

①楽器の簓(「広辞苑」より)②洗浄用具の簓(「簓(ささら)について」より)

意味 (1)楽器。ささら(簓)。竹筒の先を割ったものを、竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたものに擦(こすっ)て音をだし、民族芸能などの伴奏楽器として用いる。(2)洗浄用具。ささら(簓)。竹筒の先をこまかく割ったもの。用途は、細かく割ったほうを洗浄面に押しつけて擦る。また、細かく割った竹をまるめて手元を固く結んだもの。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

周 シュウ・あまねし・まわり 口部

解字 甲骨文は田地の変形したものと小点から成り、耕作地に穀物などを植えた状態を表している。意味は地名または地方領主の長[甲骨文字辞典]。金文から下に口がつき、田地の境界(外周)を表している。意味は、周王朝名や王朝の建物名などが多い。篆文は田の作物をあらわす点がとれ、全体が用に似た形+口になり、[説文解字]は「密也」、発音順字典の[廣韻コウイン]は「遍(あまねし)」とする。字形は、冂の内部が「キ+口」の旧字を経て現代字は周になった。意味は、地名・王朝名以外に、①田地に作物が一面に(あまねく)行きわたる、②田地のまわり、③田地をめぐる等の意となる。

意味 (1)あまねし(周し)。ゆきとどく。「周知シュウチ」「周到シュウトウ」「周備シュウビ」(あまねくととのえ備える) (2)まわり(周り)。ひとまわりする。「一周イッシュウ」「周囲シュウイ」「円周エンシュウ」 (3)めぐる(周る)。めぐらす。「周航シュウコウ」「周遊シュウユウ」 (4)国名・時代名。「周シュウ」(古代中国の王朝。BC12世紀後半~BC256の約850年間)「西周セイシュウ」(都が鎬京コウケイ[西安市]にあった時代)「東周トウシュウ」(都が洛邑[洛陽]にあった時代) (5)姓の一つ。「周恩来シュウオンライ」(中華人民共和国の初代総理)

イメージ

作物が田地に「行きわたる」(周・彫・調・蜩)

「穀物が田地一杯に育つ」(稠・綢・凋)

田地のまわりを「ひとめぐりする・めぐる」(週)

「形声字」(鯛・雕・惆)

「その他」(簓)

音の変化

シュウ:周・週 チュウ:稠・綢・惆 チョウ:彫・調・鯛・凋・蜩・雕 ささら:簓

行きわたる

彫 チョウ・ほる 彡部

解字 「彡(模様)+周(ゆきわたる)」の会意形声。器物などの表面に模様が行きわたるのが原義。模様をつけるため、ほる・きざむ意となる。

意味 (1)かざる。かざり。「彫飾チョウショク」(彫も飾も、かざる意) (2)ほる(彫る)。きざむ。「彫刻チョウコク」「彫塑チョウソ」(彫刻と塑像)「彫琢チョウタク」(①彫ることと、みがくこと。②文章を美しくかざる)

調 チョウ・しらべる・ととのう・ととのえる 言部

解字 「言(ことば)+周(ゆきわたる)」の会意形声。言葉による伝達がゆきわたり、準備や態勢がととのうこと。うまく整う意から、そろう意となり、そろった音の響き(調べ)の意となる。なお、調べる意は、言葉でくまなく聞いて調べること。また、徴チョウ(とりたてる)に通じ、みつぎものの意となる。

意味 (1)ととのう(調う)。ととのえる(調える)。つりあう。「調和チョウワ」「協調キョウチョウ」 (2)しらべ(調べ)。音楽を奏すること。詩や音楽のリズム。「調子チョウシ」「曲調キョクチョウ」 (3)しらべる(調べる)。「調査チョウサ」「調書チョウショ」 (4)めしあげる。みつぎ。「租庸調ソヨウチョウ」(租は穀物を納める税。庸は労役。調は布を納める税)

蜩 チョウ・せみ・ひぐらし 虫部

解字 「虫(むし)+周の旧字(ゆきわたる)」の会意形声。[説文解字]は「蝉せみ也」とする。いっせいに鳴く声が林のなかにゆきわたる虫でセミを表す。セミ一般をさすが、日本では「ひぐらし」をいう。

意味 (1)せみ(蜩)。蝉センとも書く。セミ科の昆虫。「蜩甲チョウコウ」(セミのぬけがら)「馬蜩バチョウ」(クマゼミ)「寒蜩カンチョウ」(ツクツクホウシ)「茅蜩ボウチョウ」(ヒグラシ)(2)[国]ひぐらし(蜩)。夏から秋にかけ夜明けや日暮れに、「カナカナ」と澄んだ声で鳴くセミ。日暮れに鳴くことから「日暮」とも書き、名称はこの読みの「ひぐらし」からきた。

穀物が田地いっぱいに育つ

稠 チュウ・チョウ・おおい 禾部

解字 「禾(こくもつ)+周の旧字(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。周は、もともと田地に穀物がいっぱいに育つ意。この意味を禾(こくもつ)をつけて確認した字。転じて、こみあっている意となる。

意味 おおい(稠い)。こみあう。「稠密チュウミツ」(多く集まり混み合うこと)「稠人チュウジン」(多くの人。衆人)「稠林チュウリン」(密生した森林。煩悩が多いたとえ)

綢 チュウ・トウ・まとう 糸部

解字 「糸(いと)+周の旧字(=稠。おおい)」の会意形声。たくさんの糸が、まつわりつくさまを綢チュウという。

意味 (1)まとう(綢う)。まつわりつく。「綢繆チュウビュウ」(①びっしりとまつわりつく、②奥深い、③細かくこみあう)(2)こまやか。「綢直チュウチョク」(細やかで行いが正しい)(3)密集する。「綢密チュウミツ」(こみあう=稠密チュウミツ)

凋 チョウ・しぼむ 冫部

解字 「冫(こおり)+周(穀物が田地いっぱいに育つ)」の会意形声。田地いっぱいに育った穀物が寒さでしおれること。

意味 しぼむ(凋む)。しおれる。衰える。「凋落チョウラク」(①花などがしぼみ落ちる。②容色がおとろえる。③おちぶれる)「萎凋イチョウ」(なえてしぼむ。萎は、なえる・しおれる意)「枯凋コチョウ」(枯れてしぼむ)

ひとめぐりする・めぐる

週 シュウ 辶部

解字 「辶(ゆく)+周(ひとめぐりする)」の会意形声。七曜(日・月・火・水・木・金・土)を一巡りすること。

意味 (1)七曜を一巡りした時間。一週間。「週刊シュウカン」(1週間に1度刊行する)「毎週マイシュウ」「今週コンシュウ」 (2)めぐり。めぐる。「週期シュウキ」(ひとめぐりする時期・時間)

形声字

鯛 チョウ・たい 魚部

マダイ(「かがわの県産品」より)

マダイ(「かがわの県産品」より)解字 「魚(さかな)+周(チョウ)」の形声。チョウという魚。、中国の[玉篇]で「魚名」としか書かれていない字。日本ではタイが扁平な魚であることから[大言海]は「タイは平魚(タイラヲ)の意と云ふ。延喜式(平安初期の本)に平魚(タヒ)とある」とし、タは平(たい)らなこと、イは魚(イオ)の意で、平たい魚がタイの語源とする。日本で鯛をタイに当てると中国に逆輸入された。

意味 たい(鯛)。スズキ目タイ科に属する海産魚。体は楕円形で側面が扁平(ひらたい)。体は紅色で全身に鱗の模様がきれいな魚。名前が「めでたい」に通じることから祝宴の料理に使われる。「真鯛まだい」「金目鯛きんめだい」(目が大きく金色の鯛)「小鯛こだい」「鯛焼き」(鯛の形をした小麦粉の焼き菓子。中にあんが入る)

雕[鵰] チョウ・わし・きざむ 隹部

解字 「隹(とり)+周の旧字(シュウ⇒チョウ)」の形声。チョウという名の隹(とり)で鷲わしをいう。[説文解字]は「鷻タン(わし)也(なり)。隹に従い周の聲(声)。「鳥+周」の鵰については、籒チュウ文(篆文の前身)で雕なり。鳥に従い、発音は都僚切チョウ(テウ)とし、篆文の前は鵰とも書いた。また、彫チョウに通じ、雕(きざ)む意で用いる。

意味 (1)わし(雕)。「雕悍チョウカン」(猛鷲) (2)[彫チョウに通じ]きざむ(雕む)。ほる。「雕刻チョウコク」「雕琢チョウタク」(宝石などを加工研磨すること。また、詩文などを練り上げること)「雕竜チョウリュウ」(竜を彫るようにみごとに文章を飾りあげること)

惆 チュウ・いたむ・うらむ 忄部

解字 「忄(こころ)+周の旧字(シュウ⇒チュウ)」の形声。心の中で、いたみ悲しむさまを惆チュウという。[説文解字]は「失意也(なり)。心に従い周の聲(声)。発音は敕鳩切(チュウ)とする。

意味 (1)失意。思うにまかせぬ。「惆然チュウゼン」(失意のさま)(2)いたむ。なげく。かなしむ。「惆悵チュウチョウ」(いたみかなしむ)「惆愴チュウソウ」(惆も愴も、いたむ意)(3)うらむ(惆む)。「惆恨チュウコン」

その他

簓[国] ささら 竹部

解字 「竹(たけ)+彫(ほる・きざむ)」の会意。(1)竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたもの。(2)竹筒の先をきざみ割ったもの、の二種類がある。

①

②

②

①楽器の簓(「広辞苑」より)②洗浄用具の簓(「簓(ささら)について」より)

意味 (1)楽器。ささら(簓)。竹筒の先を割ったものを、竹片や棒の側面を彫って刻みをつけたものに擦(こすっ)て音をだし、民族芸能などの伴奏楽器として用いる。(2)洗浄用具。ささら(簓)。竹筒の先をこまかく割ったもの。用途は、細かく割ったほうを洗浄面に押しつけて擦る。また、細かく割った竹をまるめて手元を固く結んだもの。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます