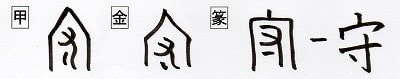

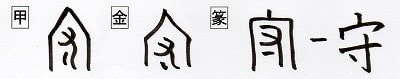

守 シュ・ス・まもる・もり 宀部

解字 甲骨文から現代字まで、「宀(たてもの)+寸(ひじを含む腕)」の会意。寸は、ここで肘を含む腕の意。腕で建物を守ること。

意味 (1)まもる(守る)。まもり。ふせぐ。「守備シュビ」「死守シシュ」 (2)たもつ。番をする。「保守ホシュ」「留守ルス」(主人の外出中、家に留まって守る) (3)守る役目の官職。長官。地方官。「国守コクシュ」「郡守グンシュ」 (4)[国]神社のお守り。「守り札」もり役。「子守こもり」

イメージ

「まもる」(守)

「同音代替」(狩)

音の変化 シュ:守・狩

同音代替

狩 シュ・かる・かり 犭部

上段は狩、下段は獣

解字 狩(上段)は、甲骨文から金文まで、「単の初形(サスマタ状の道具)+犬(いぬ)」の会意。サスマタ状の道具をもち猟犬をつれて狩をすること。ここまでは獣(下段)と同じかたちで、狩と獣は、もと同じ字だったことがわかる。意味は、①狩りをすること。②狩りでとらえた獲物であるケモノ、の二つがあった。その後、獣は篆文で単の下に口がつき、旧字で少し変形した獸になり、新字体で獣に変化し「けもの」の意を表すのに対し、狩は篆文で「犬+守(シュ)」の形声字となり現代字で狩となった。獣には、ジュウ・シュの発音があり、ジュウで「けもの」、シュで狩りの意味を表していたが、篆文から狩シュが分離して「かり」の意を受け持つようになった。

意味 (1)かり(狩り)。かる(狩る)。鳥やけものを追いたてて捕らえる。「狩猟シュリョウ」(狩も猟も、狩りの意)「狩人かりゅうど」 (2)観賞する。「紅葉狩(もみじが)り」

覚え方 犬(犭)に守ってもらいながら狩りをする。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 甲骨文から現代字まで、「宀(たてもの)+寸(ひじを含む腕)」の会意。寸は、ここで肘を含む腕の意。腕で建物を守ること。

意味 (1)まもる(守る)。まもり。ふせぐ。「守備シュビ」「死守シシュ」 (2)たもつ。番をする。「保守ホシュ」「留守ルス」(主人の外出中、家に留まって守る) (3)守る役目の官職。長官。地方官。「国守コクシュ」「郡守グンシュ」 (4)[国]神社のお守り。「守り札」もり役。「子守こもり」

イメージ

「まもる」(守)

「同音代替」(狩)

音の変化 シュ:守・狩

同音代替

狩 シュ・かる・かり 犭部

上段は狩、下段は獣

解字 狩(上段)は、甲骨文から金文まで、「単の初形(サスマタ状の道具)+犬(いぬ)」の会意。サスマタ状の道具をもち猟犬をつれて狩をすること。ここまでは獣(下段)と同じかたちで、狩と獣は、もと同じ字だったことがわかる。意味は、①狩りをすること。②狩りでとらえた獲物であるケモノ、の二つがあった。その後、獣は篆文で単の下に口がつき、旧字で少し変形した獸になり、新字体で獣に変化し「けもの」の意を表すのに対し、狩は篆文で「犬+守(シュ)」の形声字となり現代字で狩となった。獣には、ジュウ・シュの発音があり、ジュウで「けもの」、シュで狩りの意味を表していたが、篆文から狩シュが分離して「かり」の意を受け持つようになった。

意味 (1)かり(狩り)。かる(狩る)。鳥やけものを追いたてて捕らえる。「狩猟シュリョウ」(狩も猟も、狩りの意)「狩人かりゅうど」 (2)観賞する。「紅葉狩(もみじが)り」

覚え方 犬(犭)に守ってもらいながら狩りをする。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます