剌 ラツ・もとる 刂部

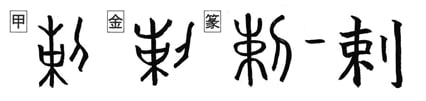

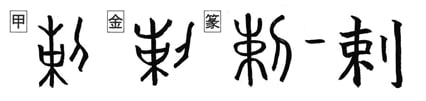

解字 甲骨文と金文は、束ソク(たばねる)の字の口(たばねた縄)の近くに刀を描いて、縄を切る形。篆文は束と刀が対等に並ぶ形になり、現代字は刀⇒刂になった剌ラツになった。束はものをしっかり束ねている形。そこに刀が付き、「まとまっていたものが切り離される」「統制がとれない・そむく」意となる。

意味 (1)もとる(剌る)。たがう。そむく。「乖剌カイラツ」(乖も剌も、もとる意)「剌謬ラツビュウ」(そむきことなる) (2)勢いよくとびはねるさま。「溌剌ハツラツ」(=溌溂)

注意 「刺」(さす)と間違いやすいので注意。

イメージ

まとまっていたものが「とびちる」(剌・溂・喇)

飛び散る様子から「はげしい」(辣)

音の変化 ラツ:剌・溂・喇・辣

とびちる

溂 ラツ 氵部

解字 「氵(水)+剌(とびちる)」の会意形声。水のしぶきがとびちるさま。勢いのよいさま。

意味 勢いのよいさま。「溌溂ハツラツ」(魚が勢いよくはねるさま。生き生きと元気なさま=溌剌)

喇 ラツ 口部

解字 「口(くち)+剌(とびちる)」の会意形声。口から勢いよく言葉が出ること。

意味 (1)おしゃべり。はやくち。 (2)音が勢いよく出る。「喇叭ラッパ」(金管楽器の総称。金属管の一端に吹き口をつけ、他端が広く開いたもの)「軍隊喇叭グンタイラッパ」(軍隊の起床や行進で使われた喇叭)

はげしい

辣 ラツ 辛部

解字 「辛(はり・からい)+剌の略体(はげしい)」の会意形声。辛は針の形で、針が舌をさすような辛さの意。辣は、はげしいからさを表わす。また、物事がきびしい意。

意味 (1)からい。ぴりっとからい。「辣油ラーユ」(からい調味料。ラの発音は現代中国音) (2)きびしい。はげしい。むごい。「辣腕ラツワン」(うできき。すご腕)「辛辣シンラツ」(手厳しい)

覚え方 立つナらば束で向かおう、辣腕家ラツワンカには辛辣シンラツに (「漢字川柳」を参考)

<紫色は常用漢字>

<関連音符>

頼[賴] ライ・たのむ・たのもしい・たよる 頁部おおがい

解字 篆文・旧字とも、「束+刀(刂)+貝」の形。「束+刀(刂)」は剌ラツ(勢いよくとびはねる)であり、賴ライはこれに貝(財貨)を加えて、財貨の勢いがよい、即ち「もうけ」の意となる。そこから、「たのもしい・たよりとなる」意味となり、また「たよる・たのむ」意も生じた。

新字体は、旧字・賴の右辺⇒頁に変化した。したがって、部首は頁になる。「刀+貝」⇒「頁(あたま)」となるこの変化は、まったく意味のない変化であるばかりでなく、伝統ある「頁おおがい」という部首をけがす悪い変化である。画数も同じであり変える必要はなかった。

意味 (1)たのもしい(頼もしい)。たよりになる。「信頼シンライ」 (2)たのむ(頼む)。たよる(頼る)。「依頼イライ」「無頼ブライ」(頼るべきところがない)

イメージ

「勢いがよい」 (頼・瀬・獺・籟)

「ライの音」 (癩)

音の変化 ライ:頼・瀬・籟・癩 ダツ:獺

音符「頼ライ」へ

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 甲骨文と金文は、束ソク(たばねる)の字の口(たばねた縄)の近くに刀を描いて、縄を切る形。篆文は束と刀が対等に並ぶ形になり、現代字は刀⇒刂になった剌ラツになった。束はものをしっかり束ねている形。そこに刀が付き、「まとまっていたものが切り離される」「統制がとれない・そむく」意となる。

意味 (1)もとる(剌る)。たがう。そむく。「乖剌カイラツ」(乖も剌も、もとる意)「剌謬ラツビュウ」(そむきことなる) (2)勢いよくとびはねるさま。「溌剌ハツラツ」(=溌溂)

注意 「刺」(さす)と間違いやすいので注意。

イメージ

まとまっていたものが「とびちる」(剌・溂・喇)

飛び散る様子から「はげしい」(辣)

音の変化 ラツ:剌・溂・喇・辣

とびちる

溂 ラツ 氵部

解字 「氵(水)+剌(とびちる)」の会意形声。水のしぶきがとびちるさま。勢いのよいさま。

意味 勢いのよいさま。「溌溂ハツラツ」(魚が勢いよくはねるさま。生き生きと元気なさま=溌剌)

喇 ラツ 口部

解字 「口(くち)+剌(とびちる)」の会意形声。口から勢いよく言葉が出ること。

意味 (1)おしゃべり。はやくち。 (2)音が勢いよく出る。「喇叭ラッパ」(金管楽器の総称。金属管の一端に吹き口をつけ、他端が広く開いたもの)「軍隊喇叭グンタイラッパ」(軍隊の起床や行進で使われた喇叭)

はげしい

辣 ラツ 辛部

解字 「辛(はり・からい)+剌の略体(はげしい)」の会意形声。辛は針の形で、針が舌をさすような辛さの意。辣は、はげしいからさを表わす。また、物事がきびしい意。

意味 (1)からい。ぴりっとからい。「辣油ラーユ」(からい調味料。ラの発音は現代中国音) (2)きびしい。はげしい。むごい。「辣腕ラツワン」(うできき。すご腕)「辛辣シンラツ」(手厳しい)

覚え方 立つナらば束で向かおう、辣腕家ラツワンカには辛辣シンラツに (「漢字川柳」を参考)

<紫色は常用漢字>

<関連音符>

頼[賴] ライ・たのむ・たのもしい・たよる 頁部おおがい

解字 篆文・旧字とも、「束+刀(刂)+貝」の形。「束+刀(刂)」は剌ラツ(勢いよくとびはねる)であり、賴ライはこれに貝(財貨)を加えて、財貨の勢いがよい、即ち「もうけ」の意となる。そこから、「たのもしい・たよりとなる」意味となり、また「たよる・たのむ」意も生じた。

新字体は、旧字・賴の右辺⇒頁に変化した。したがって、部首は頁になる。「刀+貝」⇒「頁(あたま)」となるこの変化は、まったく意味のない変化であるばかりでなく、伝統ある「頁おおがい」という部首をけがす悪い変化である。画数も同じであり変える必要はなかった。

意味 (1)たのもしい(頼もしい)。たよりになる。「信頼シンライ」 (2)たのむ(頼む)。たよる(頼る)。「依頼イライ」「無頼ブライ」(頼るべきところがない)

イメージ

「勢いがよい」 (頼・瀬・獺・籟)

「ライの音」 (癩)

音の変化 ライ:頼・瀬・籟・癩 ダツ:獺

音符「頼ライ」へ

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。