中間車から先に車体を組みます。キットは「モハ102・103」となっていますが、今回はクモハ入り4連に仕立てるので、モハ102とサハ103になります。コーナーが45度に仕上げられた面同士のイモ付けというある種難易度の高い接着で、本当なら治具で車幅を管理すべきところですが、お手軽にそのままパパッと接着してしまいました。

103系なので電動車の戸袋上部に冷却風取入れ用のグリルが付きます。エコーのパーツを買ったのですが、よく調べたらキットに付属していたのでこちらを使います。

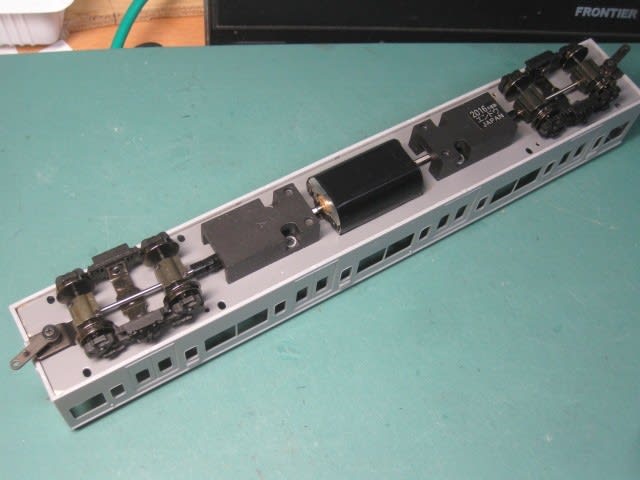

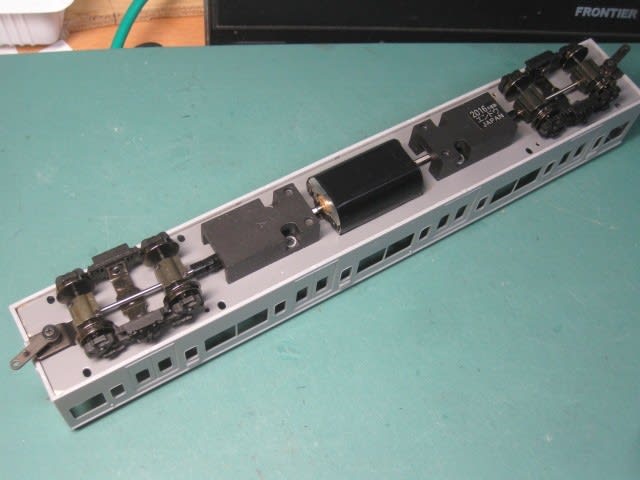

今回は中間のモハ102を動力車にします。主制御器と主抵抗器があるクモハ103の方がモーターなどを隠しやすいのですが、逆向の時にトレーラー3両を推進運転することになりバランスが悪いのでやむなく。。長期休眠中の仕掛り車両から転用したMP動力ユニットを使うこととし、床板の左右を削って幅を0.5mm狭めました(33mm→32.5mm)。

両端部もそれぞれ約1mmずつカットします。

元の動力ユニットにはエンドウのDT21とMPギヤが付いていましたが、日光のDT33にWB=28.5mm・φ11mmのIMONギヤを合わせたものに取り換えました。方々ゴリゴリ削ったおかげで車体にすっぽり入りました。

モハ102の1-3位側です。2番目のドア脇にMG冷却用のグリルが付いています。

モハ102(手前)とサハ103(奥)です。

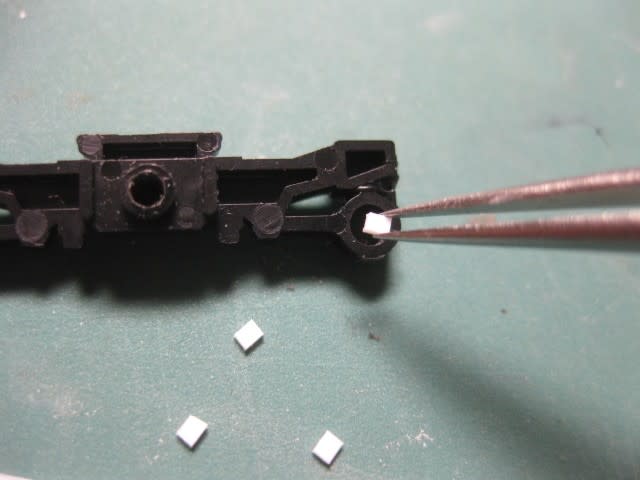

このキットには2ピース構成のベンチレーターも付属しています。形状はまずまずですが、中心部パーツがやや大きめで、無理に押し込むと外側のリング状のパーツが割れてしまうので、このようにモーターツールのチャックに挟んでヤスリに押し付けて心持ち小さくしました。

出来上がりはこんな感じです。4両分を一気に作りました。別に塗装してから屋根に取り付けます。

103系なので電動車の戸袋上部に冷却風取入れ用のグリルが付きます。エコーのパーツを買ったのですが、よく調べたらキットに付属していたのでこちらを使います。

今回は中間のモハ102を動力車にします。主制御器と主抵抗器があるクモハ103の方がモーターなどを隠しやすいのですが、逆向の時にトレーラー3両を推進運転することになりバランスが悪いのでやむなく。。長期休眠中の仕掛り車両から転用したMP動力ユニットを使うこととし、床板の左右を削って幅を0.5mm狭めました(33mm→32.5mm)。

両端部もそれぞれ約1mmずつカットします。

元の動力ユニットにはエンドウのDT21とMPギヤが付いていましたが、日光のDT33にWB=28.5mm・φ11mmのIMONギヤを合わせたものに取り換えました。方々ゴリゴリ削ったおかげで車体にすっぽり入りました。

モハ102の1-3位側です。2番目のドア脇にMG冷却用のグリルが付いています。

モハ102(手前)とサハ103(奥)です。

このキットには2ピース構成のベンチレーターも付属しています。形状はまずまずですが、中心部パーツがやや大きめで、無理に押し込むと外側のリング状のパーツが割れてしまうので、このようにモーターツールのチャックに挟んでヤスリに押し付けて心持ち小さくしました。

出来上がりはこんな感じです。4両分を一気に作りました。別に塗装してから屋根に取り付けます。