先日、PLUMから突如として115系300番台の開発状況に関するツイートがありました。失礼ながら立ち消えか延期を予想していたので良い意味で裏切られました。3Dショットを見ると窓幅なども是正されたようでかなり期待できる仕上がりのようです。

しかし300番台はエンドウのスカ色の3+2+3の8連が既にあるので、前にも1、2度つぶやいた長野色の貫通6連を仕立てる方向で考えてみようと思います。

(115系300番台 長ナノC9編成;2009.5.19 高尾駅にて)

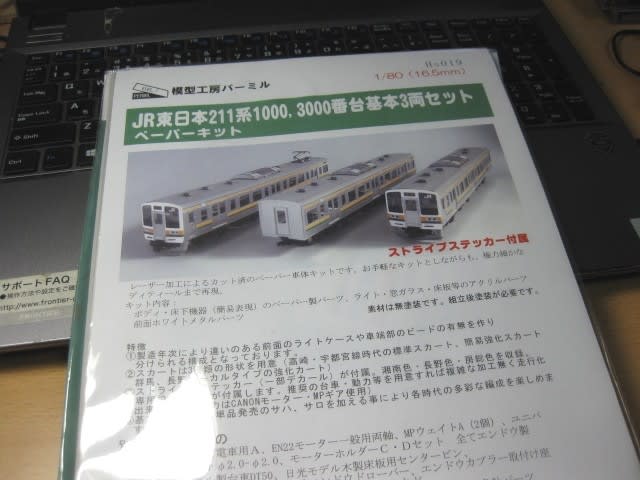

で、115系の話はここまでで、115系出るんじゃこっちを先に片づけとかなきゃね・・・というナゾ理論で、寝かせておいたパーミルの211系の袋を取り出してゴソゴソ始めましたというお話がメインです。笑

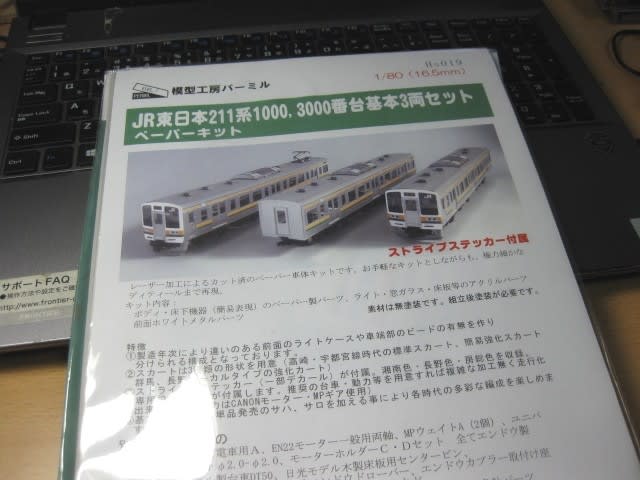

こちら、「1000、3000番台基本3両セット」ということで少々物足りない。115系で貫通6連をやるならこっちもそれに合わせなきゃね・・・というナゾ理論の上書きモードで3両増やすことにしたのですが、あいにくメーカーも含めて市場在庫は払底したもようです。

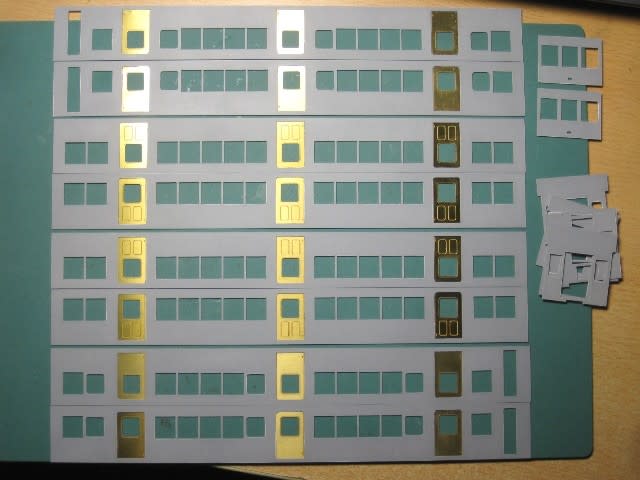

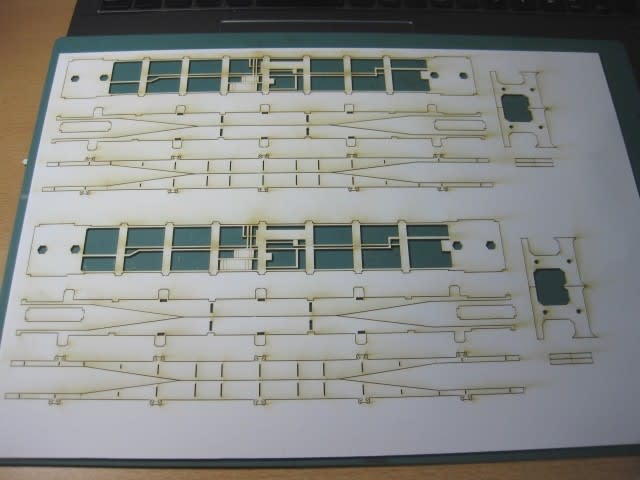

普通ならスクラッチで増車するところですが、ビードつきのステンレス車体はなかなか面倒なのでアクラスのプラキットを3両分充当することにしました。モハユニット1箱とサハ1両です。サハはモハに作り変えればいいのと、事前調査(笑)で、サハにもモハユニットが作れる床下機器が同梱されているとの情報をつかんだので、これだけあればパーミルの分も含めて2ユニット分の床下機器が揃うぞ、、と。

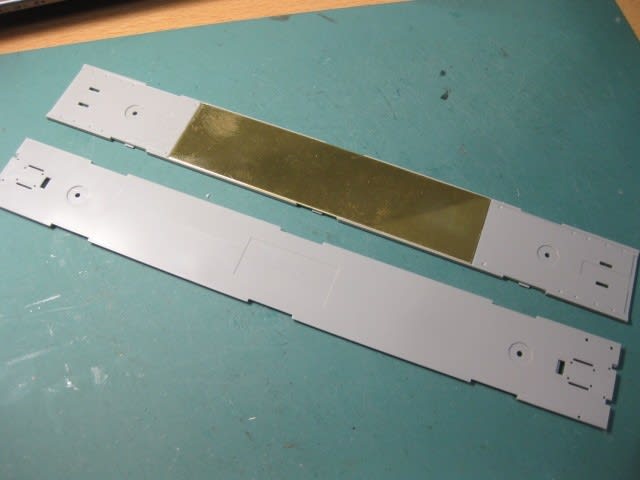

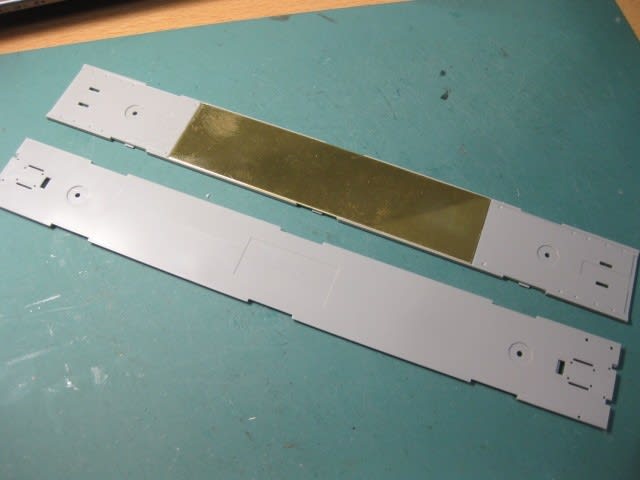

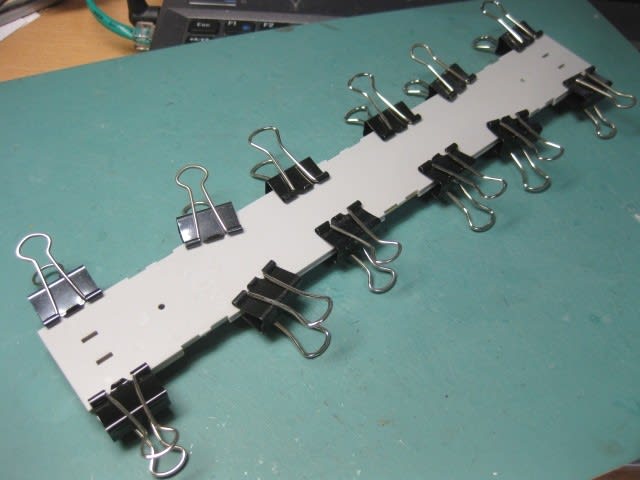

とりあえずブツを確保したところで止めておけばよかったのですが、屋根板の反りが激しいという情報も小耳に挟んでいたのでどんなものか確認すべく開封。そして予想通りの展開として「まずは1両組んでみるか」となりました。2枚の床板の間には、本来なら補強・補充用のウエイト板(別売り)を入れるのですが、少し調整すればt0.8×W30mm真鍮板が入ることを思い出し、手持ちの真鍮板をカットして貼り付け。

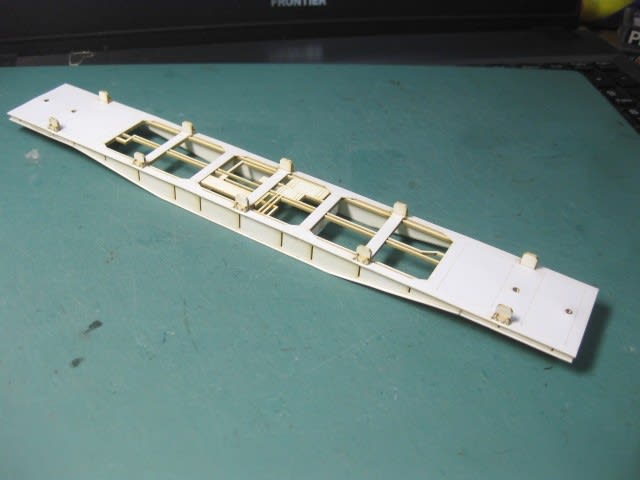

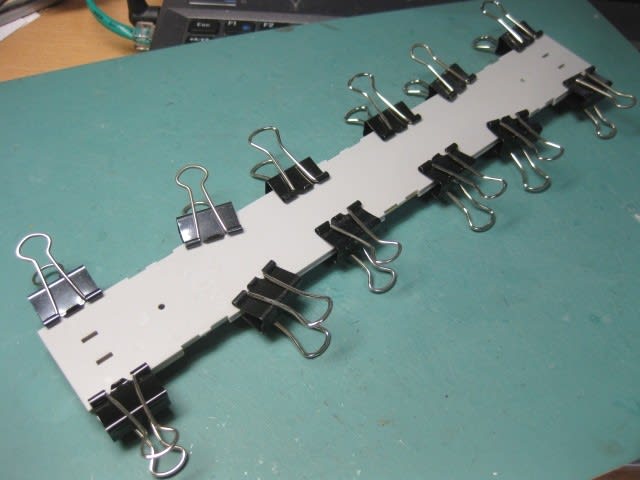

2枚を合わせ、ゴム系、ABS用、瞬着を総動員して接着します。

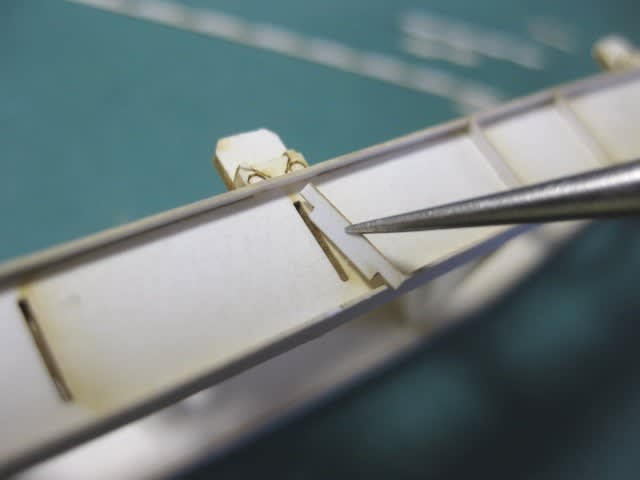

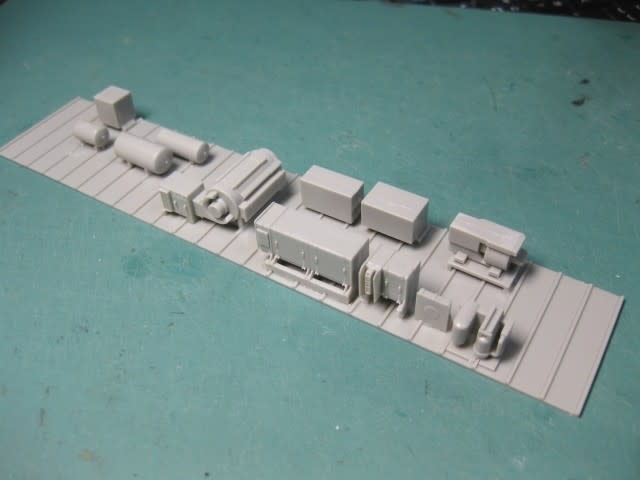

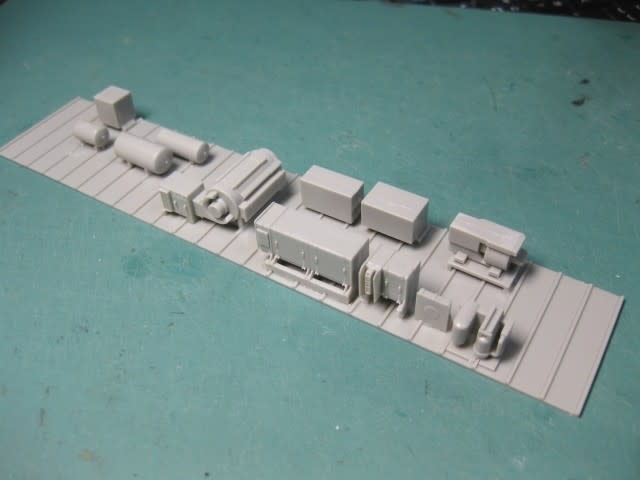

サハは動力なしのモハ210に化かすことにして床下機器を基盤に接着。コレ、屋根板以上に穴の位置が微妙に合わなくて時間を食いました。。ディティールはなかなか秀逸です。

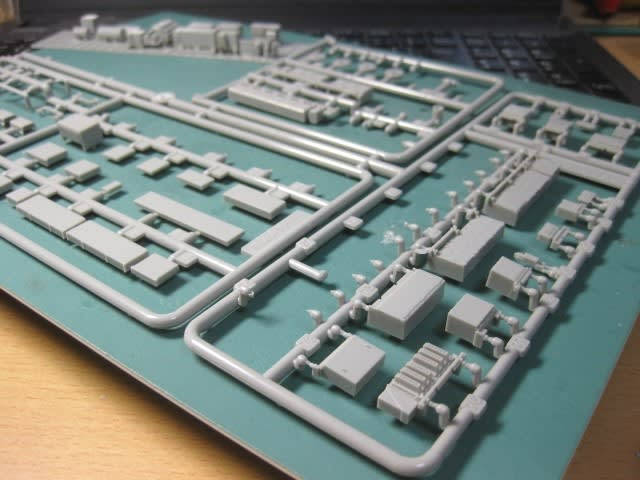

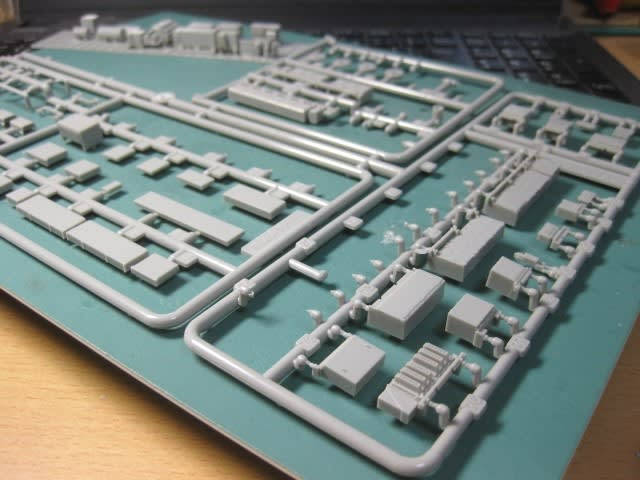

このとおり、モハ211分の床下機器がまだランナーに残っております。ニコニコです。

共用ランナーゆえ風洞のルーバーも同梱されているのでモハに早変わり。

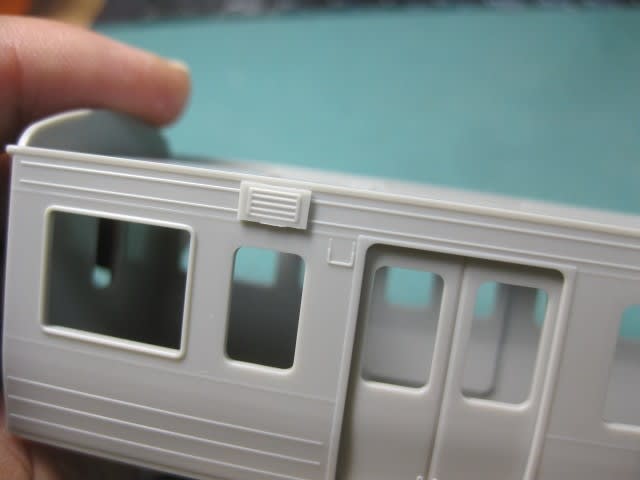

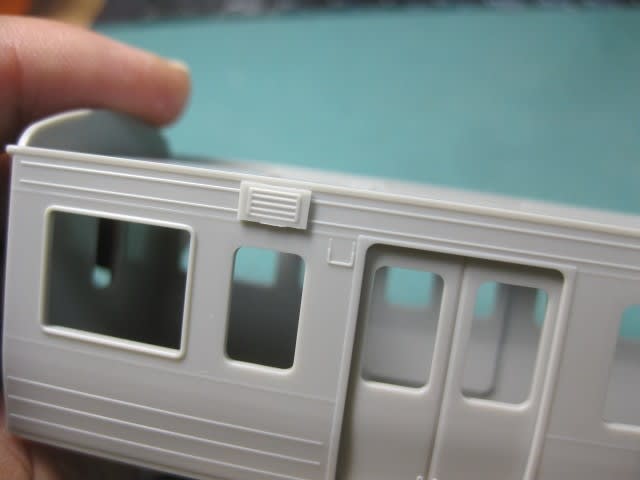

仮組みできました。屋根板はガス火で炙って矯正しましたが不十分で、両端を削ってボディにはめ込んでいます。もう少し炙ってみようと思います。ていうか、床下機器の一部が低すぎる方が気になりますね。要チェック!

211系は西武の合間に不定期でつぶやきます。いや、どの記事も不定期ですが、、汗

(211系0番台、長ナノN601編成;2017.5.4長野原上野原)

しかし300番台はエンドウのスカ色の3+2+3の8連が既にあるので、前にも1、2度つぶやいた長野色の貫通6連を仕立てる方向で考えてみようと思います。

(115系300番台 長ナノC9編成;2009.5.19 高尾駅にて)

で、115系の話はここまでで、115系出るんじゃこっちを先に片づけとかなきゃね・・・というナゾ理論で、寝かせておいたパーミルの211系の袋を取り出してゴソゴソ始めましたというお話がメインです。笑

こちら、「1000、3000番台基本3両セット」ということで少々物足りない。115系で貫通6連をやるならこっちもそれに合わせなきゃね・・・というナゾ理論の上書きモードで3両増やすことにしたのですが、あいにくメーカーも含めて市場在庫は払底したもようです。

普通ならスクラッチで増車するところですが、ビードつきのステンレス車体はなかなか面倒なのでアクラスのプラキットを3両分充当することにしました。モハユニット1箱とサハ1両です。サハはモハに作り変えればいいのと、事前調査(笑)で、サハにもモハユニットが作れる床下機器が同梱されているとの情報をつかんだので、これだけあればパーミルの分も含めて2ユニット分の床下機器が揃うぞ、、と。

とりあえずブツを確保したところで止めておけばよかったのですが、屋根板の反りが激しいという情報も小耳に挟んでいたのでどんなものか確認すべく開封。そして予想通りの展開として「まずは1両組んでみるか」となりました。2枚の床板の間には、本来なら補強・補充用のウエイト板(別売り)を入れるのですが、少し調整すればt0.8×W30mm真鍮板が入ることを思い出し、手持ちの真鍮板をカットして貼り付け。

2枚を合わせ、ゴム系、ABS用、瞬着を総動員して接着します。

サハは動力なしのモハ210に化かすことにして床下機器を基盤に接着。コレ、屋根板以上に穴の位置が微妙に合わなくて時間を食いました。。ディティールはなかなか秀逸です。

このとおり、モハ211分の床下機器がまだランナーに残っております。ニコニコです。

共用ランナーゆえ風洞のルーバーも同梱されているのでモハに早変わり。

仮組みできました。屋根板はガス火で炙って矯正しましたが不十分で、両端を削ってボディにはめ込んでいます。もう少し炙ってみようと思います。ていうか、床下機器の一部が低すぎる方が気になりますね。要チェック!

211系は西武の合間に不定期でつぶやきます。いや、どの記事も不定期ですが、、汗

(211系0番台、長ナノN601編成;2017.5.4