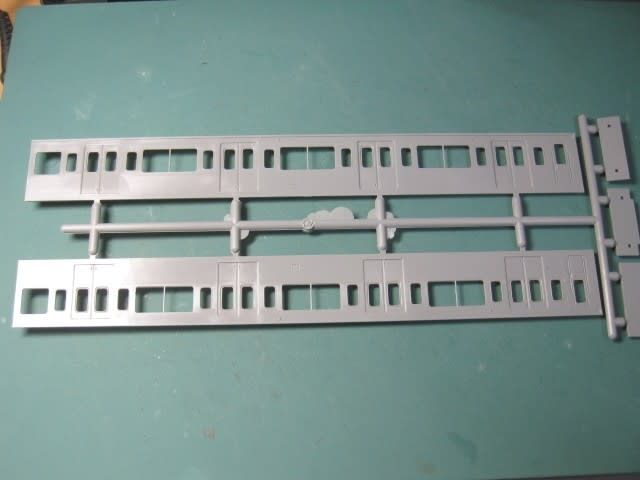

PLUMの209系プラキットが我が家にもやって来ました。京浜東北フル編成は気力、体力、財力ともに厳しいなぁ・・・という謎の臆病風に吹かれて、中央線と接点があり、かつ、短編成(6両)でまとまる南武線の2200番代に白羽の矢が立ちました。実車は209系0番代を種車にして改造されたとのことなので、京浜東北色のクハ2両セットと、中間車2両セット×2を購入。

Twitterでは先週のうちからメーカー直送分を受け取った人たちの開封報告や組立報告が乱舞していて人気の高さがうかがえますが、当方でははやる心を抑えて、“ある検証”を行ってから組み立てに取り掛かろうと思います。

その検証とはオリジナルの走行化改造です。このキットは天賞堂のT-Evolution用走行化パーツキットがそのまま組み込めるような設計になっているのですが、φ10.5車輪とカツミの軸受メタルの手持ちがそこそこあるので、これらを使って走行化できるのかを検証してみようと思います。

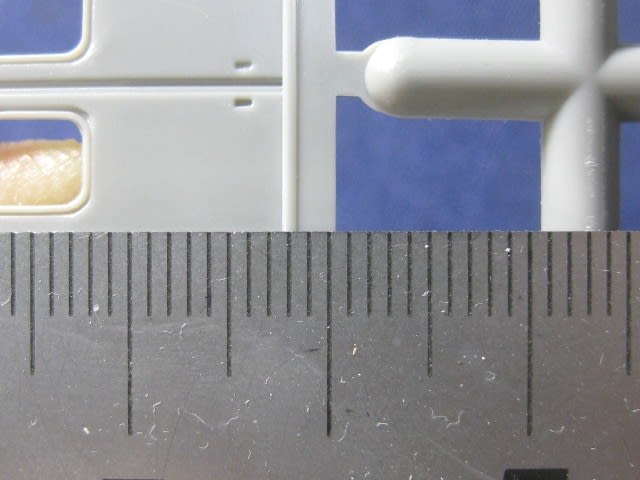

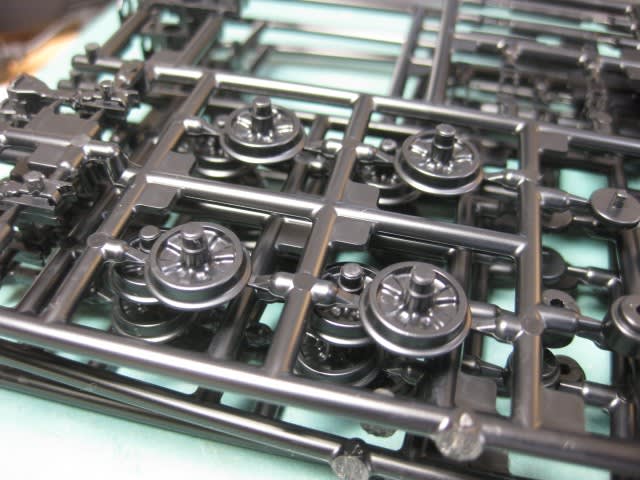

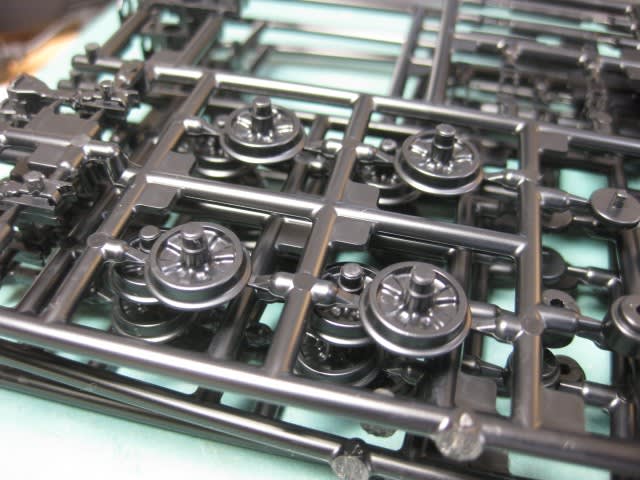

黒で成形された台車・車輪関係ランナーパーツを開封します。まず目についたのがこのぶっとい車軸。これは何を意味するのか・・・!? いや、ひょっとして。。

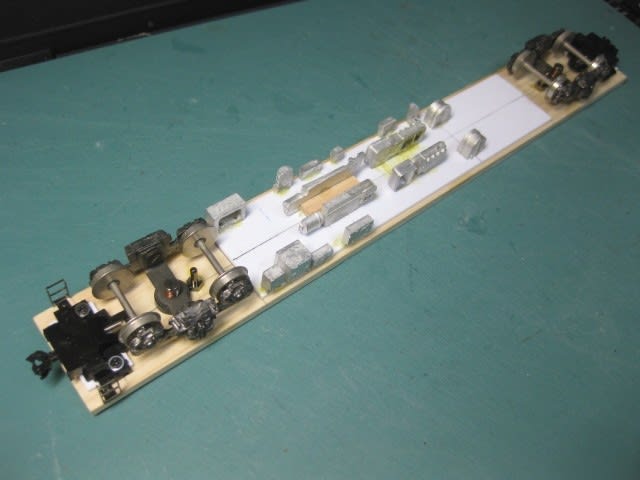

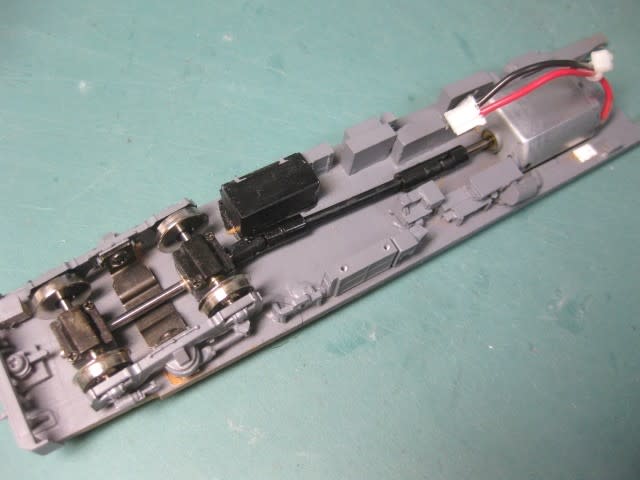

そうです。台車の軸受部分には太い穴が開ていてカツミのピボット軸受がすっぽりピッタリ入りました。実は私誤解していて、走行化パーツキットというと台車枠の内側に金属フレームが入るものだとばかり思っていたら、天賞堂のそれは軸受をはめ込んで集電シューを取り付けるだけの構造で、私がやろうとしていたオリジナル走行化と大差ないものだと分かりました。軸受のサイズも両者で同じだったということになります。そして写真はボルスター取付ネジ穴をタッピングしているところ。

はい、このように金属台車のビスを使って組み立てることができました。

プロポーションも悪くないです。できれば波打車輪にしたいところですが、手持ち品の消化という命題があるので我慢ガマン・・・。

・・・と、ここまでは順調だったのですが、どうみても台車枠の幅が広すぎてすぐ車輪がはずれてしまいます。そもそもピボットの先端で荷重を受けていないのでなんちゃってピボット軸になってしまっています。ちなみに車輪は日光のピボット車輪、すなわちカツミ/エンドウ規格より軸長が長いにも関わらずコレではちょっと問題アリです。

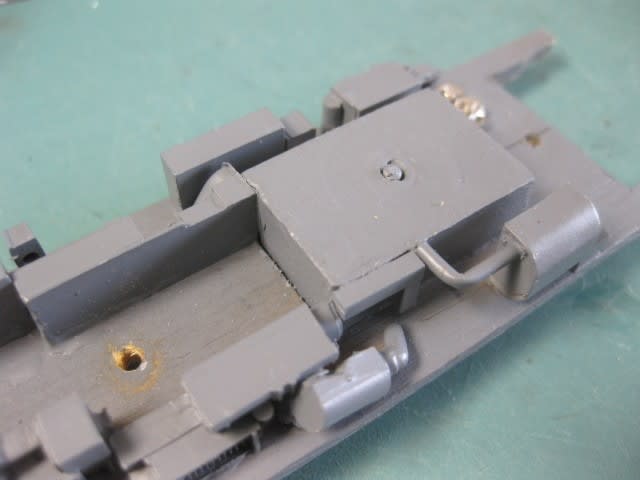

対応策をいろいろ考えてみましたが、オリジナルパーツを活かして乗り切るにはコレしかない・・・ということで、ボルスターの幅を縮めることにしました。パーツは所定数しか入っていないので大博打です。全体で約1mm縮めることにして、両サイドをそれぞれ糸鋸の幅+αだけ縮めます。

ボルスターの上面と下面に添え木ならぬ添えプラ板を当ててガチガチに接着してしまいます。左が無加工、右がカットして幅を縮めたものです。

ちなみに“添えプラ板”にはランナーについているタグ?部分をカットして使用。というのも、最初このキットの材質が分からずABSだと思ってABS用接着剤で貼ったらポロリ。どうやら普通のプラ(スチロール)のようなので、今後つぎはぎが必要な場合は手持ちのプラ板を使うことにします。笑

ということで、ボルスターの幅を縮めた2組目の台車は、念のため軸受も奥まで押し込まずに少し浮かせた状態で止めておきました。

ところがいざ組んでみると今度は縮め過ぎた~!

軸受を奥まで押し込んでもダメなので、奥の手(でもないが・・・笑)、日光より短軸のカツミ車輪に交換しました。

とりあえず満足のいく一品が完成。なんとか量産できそうです。

巷ではT-Evo用の走行化キットが軒並み売り切れみたいですね。品番69001というのが廃番になって後継機種待ちというタイミングの悪さもあるようです。今回はカツミの軸受メタルでも走行化は可能という内容ですが、ボルスターの改造も伴いますので、もしチャレンジされる方は自己責任でお願いします。

Twitterでは先週のうちからメーカー直送分を受け取った人たちの開封報告や組立報告が乱舞していて人気の高さがうかがえますが、当方でははやる心を抑えて、“ある検証”を行ってから組み立てに取り掛かろうと思います。

その検証とはオリジナルの走行化改造です。このキットは天賞堂のT-Evolution用走行化パーツキットがそのまま組み込めるような設計になっているのですが、φ10.5車輪とカツミの軸受メタルの手持ちがそこそこあるので、これらを使って走行化できるのかを検証してみようと思います。

黒で成形された台車・車輪関係ランナーパーツを開封します。まず目についたのがこのぶっとい車軸。これは何を意味するのか・・・!? いや、ひょっとして。。

そうです。台車の軸受部分には太い穴が開ていてカツミのピボット軸受がすっぽりピッタリ入りました。実は私誤解していて、走行化パーツキットというと台車枠の内側に金属フレームが入るものだとばかり思っていたら、天賞堂のそれは軸受をはめ込んで集電シューを取り付けるだけの構造で、私がやろうとしていたオリジナル走行化と大差ないものだと分かりました。軸受のサイズも両者で同じだったということになります。そして写真はボルスター取付ネジ穴をタッピングしているところ。

はい、このように金属台車のビスを使って組み立てることができました。

プロポーションも悪くないです。できれば波打車輪にしたいところですが、手持ち品の消化という命題があるので我慢ガマン・・・。

・・・と、ここまでは順調だったのですが、どうみても台車枠の幅が広すぎてすぐ車輪がはずれてしまいます。そもそもピボットの先端で荷重を受けていないのでなんちゃってピボット軸になってしまっています。ちなみに車輪は日光のピボット車輪、すなわちカツミ/エンドウ規格より軸長が長いにも関わらずコレではちょっと問題アリです。

対応策をいろいろ考えてみましたが、オリジナルパーツを活かして乗り切るにはコレしかない・・・ということで、ボルスターの幅を縮めることにしました。パーツは所定数しか入っていないので大博打です。全体で約1mm縮めることにして、両サイドをそれぞれ糸鋸の幅+αだけ縮めます。

ボルスターの上面と下面に添え木ならぬ添えプラ板を当ててガチガチに接着してしまいます。左が無加工、右がカットして幅を縮めたものです。

ちなみに“添えプラ板”にはランナーについているタグ?部分をカットして使用。というのも、最初このキットの材質が分からずABSだと思ってABS用接着剤で貼ったらポロリ。どうやら普通のプラ(スチロール)のようなので、今後つぎはぎが必要な場合は手持ちのプラ板を使うことにします。笑

ということで、ボルスターの幅を縮めた2組目の台車は、念のため軸受も奥まで押し込まずに少し浮かせた状態で止めておきました。

ところがいざ組んでみると今度は縮め過ぎた~!

軸受を奥まで押し込んでもダメなので、奥の手(でもないが・・・笑)、日光より短軸のカツミ車輪に交換しました。

とりあえず満足のいく一品が完成。なんとか量産できそうです。

巷ではT-Evo用の走行化キットが軒並み売り切れみたいですね。品番69001というのが廃番になって後継機種待ちというタイミングの悪さもあるようです。今回はカツミの軸受メタルでも走行化は可能という内容ですが、ボルスターの改造も伴いますので、もしチャレンジされる方は自己責任でお願いします。