TOMIXの153系ブルーライナーはおかげさまで無事入線したわけですが、手元に残ることになった153系冷改車については再び見直しの必要に迫られました。山陽新幹線岡山開業直前(1972年初頭)の急行「比叡」に仕立てるつもりでしたが、冷房改造の時期等々と照らし合わせるとやはり無理があることが分かったからです。

以前の投稿で、「高運の500番台ばかりだった大ミハに、1972年1月に低運のクハ153-38が転入してるぞ!これでいく!!」と小躍りしたのもつかの間、よくよく調べてみれば、なんのことはないその年の3月15日ダイヤ改正から運行開始するブルーライナー向けの改造車でした。

もう片方の先頭車クハ165冷房準備車もしかり。150~180番台あたりの冷改日付をみると多くがダイヤ改正後となっており、ポツポツ改正前の改造車が混じっているので発見するたびに「をを!」と思うのですが、それらもブルーライナー用・・・という現実を突きつけられました。

153系の冷改は他形式より少し遅れて昭和44(1969)年度から始まったとされていますが、思っていたより進捗は遅かったようで、「非冷房のまま廃車された車も少なくない」という記述を軽く見ていましたがもっと注目すべきでした。大きなヘッドマークを掲げて東海道・山陽路を駆け抜けた153系が似合うのはやっぱり非冷房時代なんですね。仮にサハシ153のビュッフェで涼しげに立ち食い寿司をつまむフィギュアを搭載したとすれば、「ハ席」の乗客は窓を全開にして「あぢ~~」と扇子をパタパタさせているのが正しい姿なのです。笑

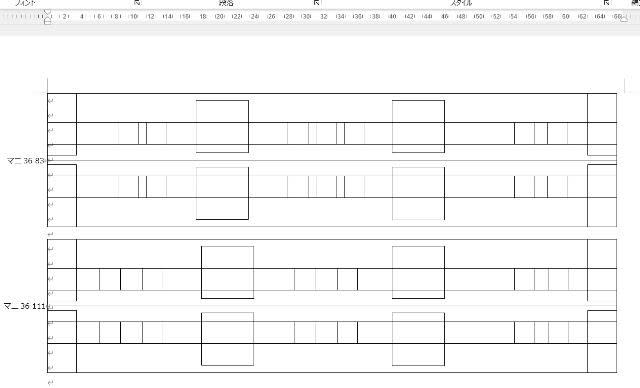

とはいえこの10両を何とかしなければなりません。再検討の結果、タイトルにあるように1974年頃の急行「山陽」(岡山~広島・下関)がいいのではないか・・・との結論に至りました。なんのことはない、TOMIXの取説に載っている編成例に落ち着いたことになります。

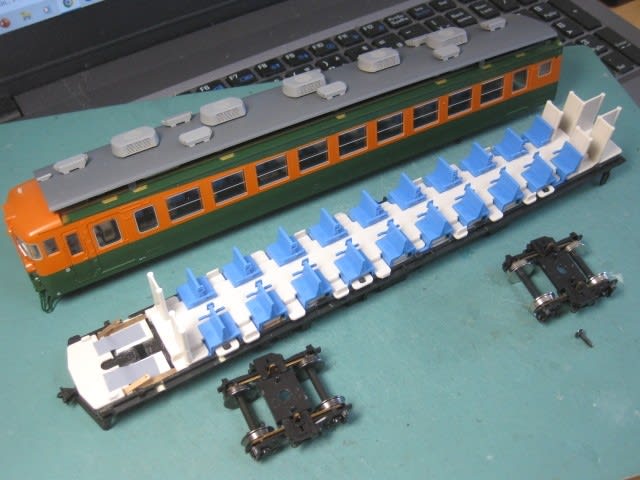

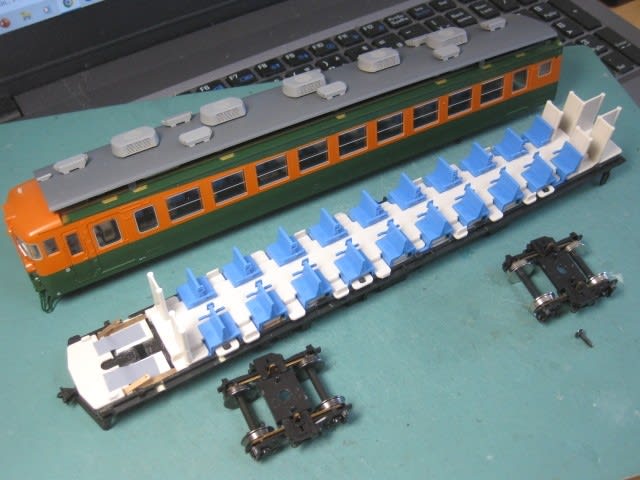

しかし当時の「山陽」の受持ち区である下関運転所(広セキ)の配置車両にはクハ165がありません。そのかわりクハ153は低運、高運両方が揃っているので、クハ165を高運のクハ153-500番台に改造することにしました。先日組み立てたばかりの車体を再び分解します。まぁ屋根板と台車は「みすず」からの借り物なのでどのみちこうなる運命にはあったのですが・・・。

前面の細かなパーツもすべて外します。

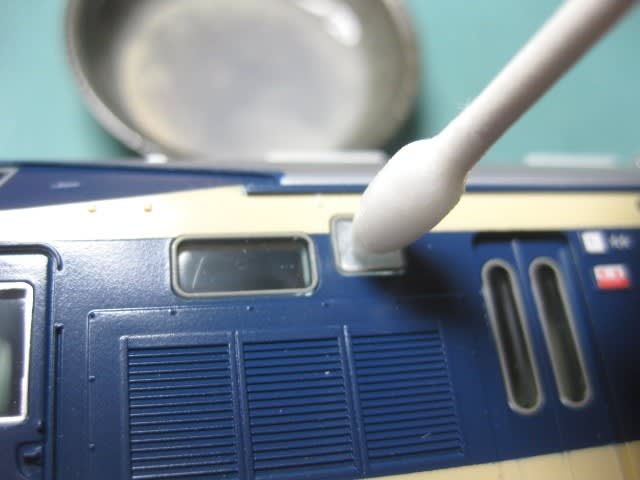

貫通扉の裾を側面と同じように“絞り”ます。

この車体は元々クモハなので、この際、風洞も削って完全なクハになってもらいます。

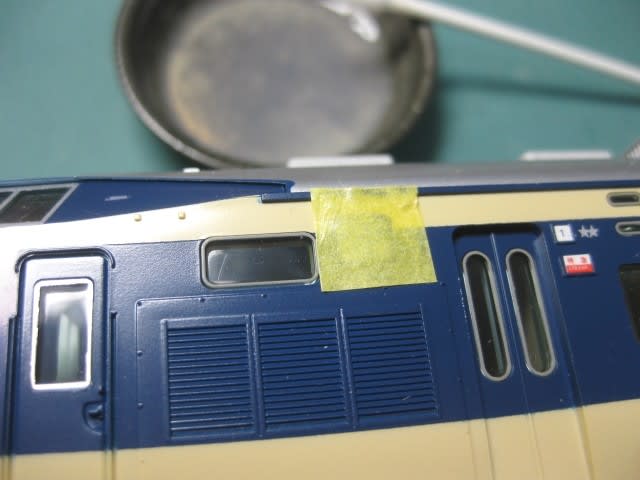

裾絞り部分を棒ヤスリと耐水ペーパーで仕上げ、幌座を仮に取り付けてみます。元々付いていたものを2/3ぐらいの厚さになるように削ったもので、実車はほぼ車体とツライチなのでもっと薄くしたいのですが、強度の関係もあるのでこのくらいが限界でしょうか。あと今回初めて知ったのですが、オデコとテールライト脇の小ぶりな手すりがクハ153にはないので取付穴を埋めてあります。

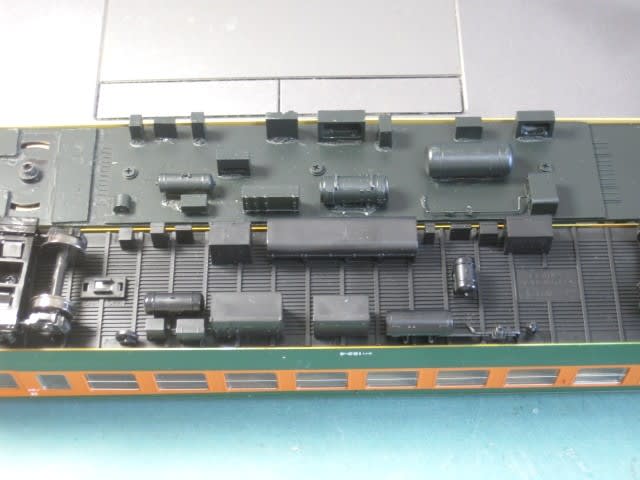

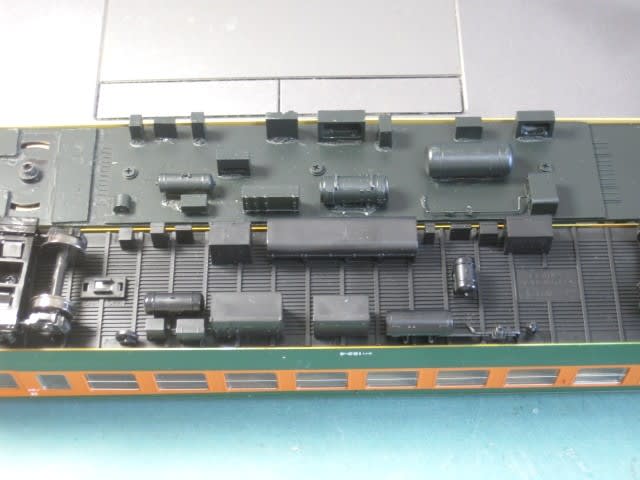

床下機器はだいぶ違うのかなぁ、、と思いつつ確認したところ、上が165、下が153ですが、配置は違うもののだいたい似たようなハコモノが付いていることがわかったので下のクハ153に合わせて並べ替えることにします。大型の水タンクもどこかにジャンクパーツが転がってるはず。。

台車はこれ! 頂き物の太古の日光製品を開封する日がやって参りました(笑)。

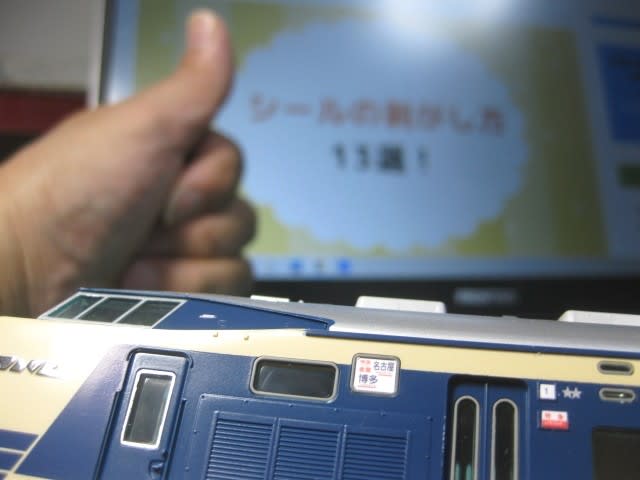

再びパーツを組み付けてみます。台車(TR59)は箱の見た目と裏腹に、メタルこそ入っていませんが転がりも問題ない良品でした。このまま進めればクハ153-500にうまく化けてくれそうですね。

以前の投稿で、「高運の500番台ばかりだった大ミハに、1972年1月に低運のクハ153-38が転入してるぞ!これでいく!!」と小躍りしたのもつかの間、よくよく調べてみれば、なんのことはないその年の3月15日ダイヤ改正から運行開始するブルーライナー向けの改造車でした。

もう片方の先頭車クハ165冷房準備車もしかり。150~180番台あたりの冷改日付をみると多くがダイヤ改正後となっており、ポツポツ改正前の改造車が混じっているので発見するたびに「をを!」と思うのですが、それらもブルーライナー用・・・という現実を突きつけられました。

153系の冷改は他形式より少し遅れて昭和44(1969)年度から始まったとされていますが、思っていたより進捗は遅かったようで、「非冷房のまま廃車された車も少なくない」という記述を軽く見ていましたがもっと注目すべきでした。大きなヘッドマークを掲げて東海道・山陽路を駆け抜けた153系が似合うのはやっぱり非冷房時代なんですね。仮にサハシ153のビュッフェで涼しげに立ち食い寿司をつまむフィギュアを搭載したとすれば、「ハ席」の乗客は窓を全開にして「あぢ~~」と扇子をパタパタさせているのが正しい姿なのです。笑

とはいえこの10両を何とかしなければなりません。再検討の結果、タイトルにあるように1974年頃の急行「山陽」(岡山~広島・下関)がいいのではないか・・・との結論に至りました。なんのことはない、TOMIXの取説に載っている編成例に落ち着いたことになります。

しかし当時の「山陽」の受持ち区である下関運転所(広セキ)の配置車両にはクハ165がありません。そのかわりクハ153は低運、高運両方が揃っているので、クハ165を高運のクハ153-500番台に改造することにしました。先日組み立てたばかりの車体を再び分解します。まぁ屋根板と台車は「みすず」からの借り物なのでどのみちこうなる運命にはあったのですが・・・。

前面の細かなパーツもすべて外します。

貫通扉の裾を側面と同じように“絞り”ます。

この車体は元々クモハなので、この際、風洞も削って完全なクハになってもらいます。

裾絞り部分を棒ヤスリと耐水ペーパーで仕上げ、幌座を仮に取り付けてみます。元々付いていたものを2/3ぐらいの厚さになるように削ったもので、実車はほぼ車体とツライチなのでもっと薄くしたいのですが、強度の関係もあるのでこのくらいが限界でしょうか。あと今回初めて知ったのですが、オデコとテールライト脇の小ぶりな手すりがクハ153にはないので取付穴を埋めてあります。

床下機器はだいぶ違うのかなぁ、、と思いつつ確認したところ、上が165、下が153ですが、配置は違うもののだいたい似たようなハコモノが付いていることがわかったので下のクハ153に合わせて並べ替えることにします。大型の水タンクもどこかにジャンクパーツが転がってるはず。。

台車はこれ! 頂き物の太古の日光製品を開封する日がやって参りました(笑)。

再びパーツを組み付けてみます。台車(TR59)は箱の見た目と裏腹に、メタルこそ入っていませんが転がりも問題ない良品でした。このまま進めればクハ153-500にうまく化けてくれそうですね。