最近、毎週末に仕掛品の"棚卸し"をしています。まあ出るは出るは...笑

卸すだけじゃナンなので少しは前に進めないとね、ということで、ホビダスの京王5000系プラキットを少しいじってみることにします。

前回の最終記事を探したら、なんとちょうど3年前!さすがに去年じゃないだろうとは思ってたけどこれはびっくりですわ。。

このキットは、サイコロのような分散型クーラーがずらっと並ぶタイプがプロトタイプになっています。これを、先頭車が集約分散型、中間車が集中型のタイプに改造することにしていました。クーラーはエンドウのパーツを入手済み。捻出されるキットの分散型クーラーは、別途ペーパースクラッチしている付属編成の5100系に積むことにしています。

分散型クーラーの搭載位置がわかる資料を持っていないので、5100系に移植する際に困らないよう、元の取付穴を埋める前に寸法を測っておきます。

載せ換えるクーラーを仮置きし、埋める穴を特定します。クーラー位置は雑誌の写真やエンドウの製品写真などを参考にして決めましたが、真横に近いアングルのものが少なく苦労しました。そんな中で“RMライブラリー146『京王5000系-ファンの目から見た33年』”に掲載されたいくつかの写真はとても参考になりました。

これで一件落着かと思われたのですが、中間デハの集中型クーラーの搭載位置は果たしてど真ん中でいいのだろうか?という本能的な防御心理(笑)が。。以前、103系の記事でもさんざん調べましたが、ど真ん中に載ってるように見えても実は十数センチずれているなんて可能性はいくらでもあるわけです。

で、結論から言えばやっぱりズレてました。本能の勝利です。しかしズレ方がいやらしい。

5000系中間車のデハは2両ユニットになっていて、このうち新宿寄りのデハ5000形は新宿寄りにパンタがありますが、いくつかの写真を調べてみるとクーラーは“パンタと反対側”に少しズレていました。ここで「はは~ん♪」と思うわけですが、相棒となるデハ5050形の決定的写真が見つかりません。形態的にはデハ5000形を線対象にした形で京王八王子寄りにパンタがあります。通常ならクーラー位置もそっくり反転させれば済むはずですが、ここでまた本能がザワつき始めました。

念のため他を調べてみると、なんと“パンタ側”にズレた個体を発見!クーラーの中身は前後左右対称ではないので、タル木の位置など取付空間の制約を考えれば、編成を通して同じ方向にズレていても不思議はありません。ただ、その写真は5000系ではなく5100系だったので、同じ京王八王子寄りパンタ搭載車どうしとはいえ、デハ5050形も同じかどうかは結局分かりませんでした。

上のリンクを付けた『PMライブラリー』の紹介記事の冒頭に多摩川を渡る5000系の写真があります。上流側から撮られたこの写真では右から2両目がデハ5050形ですが、目を細めて見てみれば、な~んとなくパンタ側にクーラーがズレてるように見えなくも・・・・・・ないですよよね。

てことで、集中型クーラーは2両とも京王八王子寄りに2mmずらして搭載します!(また重箱の隅をつついてしまった..)

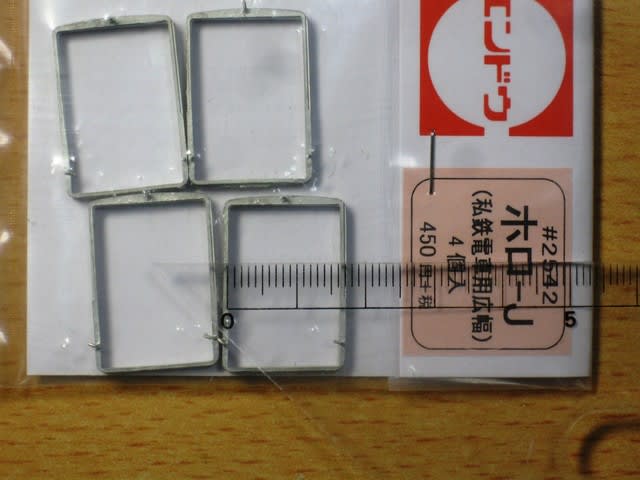

穴埋めはプラ棒とプラ板を使い瞬着で固定していきます。四隅の取付用の丸い穴(φ0.8)は、手持ちでプラストラクトの『半丸棒φ0.8mm』があったので、これを2本抱き合わせにして差しこみました。中央の四角い穴は何のために開いているのかわかりませんが(笑)t1.0プラ板でふさぎます。

出っ張った部分をカットし、タミヤパテを盛って乾燥中。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

卸すだけじゃナンなので少しは前に進めないとね、ということで、ホビダスの京王5000系プラキットを少しいじってみることにします。

前回の最終記事を探したら、なんとちょうど3年前!さすがに去年じゃないだろうとは思ってたけどこれはびっくりですわ。。

このキットは、サイコロのような分散型クーラーがずらっと並ぶタイプがプロトタイプになっています。これを、先頭車が集約分散型、中間車が集中型のタイプに改造することにしていました。クーラーはエンドウのパーツを入手済み。捻出されるキットの分散型クーラーは、別途ペーパースクラッチしている付属編成の5100系に積むことにしています。

分散型クーラーの搭載位置がわかる資料を持っていないので、5100系に移植する際に困らないよう、元の取付穴を埋める前に寸法を測っておきます。

載せ換えるクーラーを仮置きし、埋める穴を特定します。クーラー位置は雑誌の写真やエンドウの製品写真などを参考にして決めましたが、真横に近いアングルのものが少なく苦労しました。そんな中で“RMライブラリー146『京王5000系-ファンの目から見た33年』”に掲載されたいくつかの写真はとても参考になりました。

これで一件落着かと思われたのですが、中間デハの集中型クーラーの搭載位置は果たしてど真ん中でいいのだろうか?という本能的な防御心理(笑)が。。以前、103系の記事でもさんざん調べましたが、ど真ん中に載ってるように見えても実は十数センチずれているなんて可能性はいくらでもあるわけです。

で、結論から言えばやっぱりズレてました。本能の勝利です。しかしズレ方がいやらしい。

5000系中間車のデハは2両ユニットになっていて、このうち新宿寄りのデハ5000形は新宿寄りにパンタがありますが、いくつかの写真を調べてみるとクーラーは“パンタと反対側”に少しズレていました。ここで「はは~ん♪」と思うわけですが、相棒となるデハ5050形の決定的写真が見つかりません。形態的にはデハ5000形を線対象にした形で京王八王子寄りにパンタがあります。通常ならクーラー位置もそっくり反転させれば済むはずですが、ここでまた本能がザワつき始めました。

念のため他を調べてみると、なんと“パンタ側”にズレた個体を発見!クーラーの中身は前後左右対称ではないので、タル木の位置など取付空間の制約を考えれば、編成を通して同じ方向にズレていても不思議はありません。ただ、その写真は5000系ではなく5100系だったので、同じ京王八王子寄りパンタ搭載車どうしとはいえ、デハ5050形も同じかどうかは結局分かりませんでした。

上のリンクを付けた『PMライブラリー』の紹介記事の冒頭に多摩川を渡る5000系の写真があります。上流側から撮られたこの写真では右から2両目がデハ5050形ですが、目を細めて見てみれば、な~んとなくパンタ側にクーラーがズレてるように見えなくも・・・・・・ないですよよね。

てことで、集中型クーラーは2両とも京王八王子寄りに2mmずらして搭載します!(また重箱の隅をつついてしまった..)

穴埋めはプラ棒とプラ板を使い瞬着で固定していきます。四隅の取付用の丸い穴(φ0.8)は、手持ちでプラストラクトの『半丸棒φ0.8mm』があったので、これを2本抱き合わせにして差しこみました。中央の四角い穴は何のために開いているのかわかりませんが(笑)t1.0プラ板でふさぎます。

出っ張った部分をカットし、タミヤパテを盛って乾燥中。

よろしければ1クリックお願いします。