こんにちは。

東京地方、今日も暑くなりました。

連日の地震続きでなんとなく気が休まりませんね。

ゆうべは出かけていたので見事に帰宅の足を直撃されてしまいました。

地下鉄、私鉄は動いていてもJR山手線、京浜東北線、湘南新宿ラインなどなどすべてアウト。

一瞬3.11のときの徒歩帰宅が頭をよぎりましたが、なんとか電車で帰ることができました。

さて、7月発売がアナウンスされていたTOMIXのEH200。「HO情報室」になかなか進行情報が上がらないのでやきもきしていましたが、次回からテストショットが見られるようです。

EH500からの改造を何度も考えたのですが我慢した甲斐がありました。ハイクオリティな仕上がりに期待しましょう。

<83レ※:高尾~相模湖間,2009年5月19日撮影>

(※)列車番号は現在のものです。以下同じ。

中央東線のEH200牽引貨物列車でぜひ再現したいのが、タキ+コキ混成の83レと、TRANCY(日本トランスシティ(株))の白い20ftISOコンテナが目を引く2083レです。83レはタキを連結しない日があり、上の写真はちょうどそれに当たっているのでコキのみ4両の短い編成ですね。

あまり撮り鉄をしないので相変わらず資料写真がないのですが、2083レの写真が1枚見つかりました。上と同じ日に高尾駅を通過するところを撮ったのですが、シャッターを切るタイミングが早すぎたのでググッとトリミングしてあります。(笑)

この写真では2、3両目あたりにTRANCYコンテナを積んだコキがつながれてますが、最近は編成の後尾に1車2個ずつ、3両がつながれていることが多いようです。

<2083レ※:高尾駅,2009年5月19日撮影>

EH200の発売までにぜひこの白いTRANCYコンテナを導入したいのですが、ご存じのとおり1/80市場でのコンテナのアイテムの少なさはほとんど改善されていません。輸入物の87分の1は小さいし76分の1はデカい!!まさに“帯に短したすきに長し”状態なわけです。

<76分の1 3個は載らねーや!( ̄∇ ̄メ)の図>

当工場、さすがにコンテナの製造・改造はやったことがないのですが、精力的にスクラッチされている方のブログなども参考に、とりあえず3車分6個を作ってみようかと思います。

ちなみにこのコンテナは化成品のバルク輸送に使われているようです。バルクとは粉体やペレットなどを原料のままバラ積みする方法ですが、形状からは普通のドライコンテナにしか見えません。色々調べてみると、どうやらバルクライナーと呼ばれる“内袋”に入れた原料を積み、着荷主側ではダンプアップして下ろすようなシステムになっているようです。

日本トランスシティ(株)のHPにそのようすがわかる画像がありました。シャーシごとダンプアップしちゃうんですね。スゴイ!

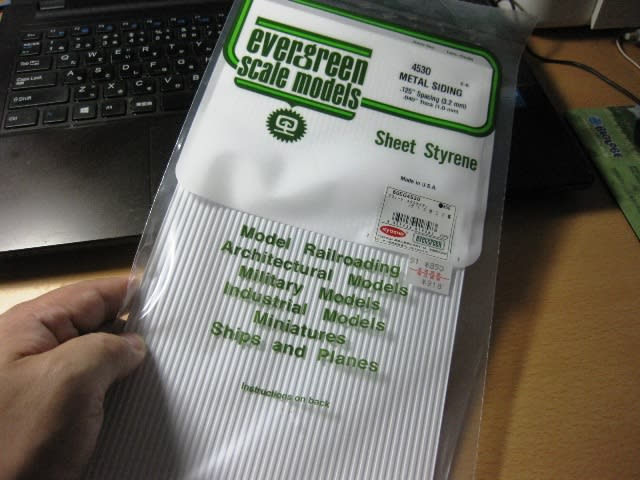

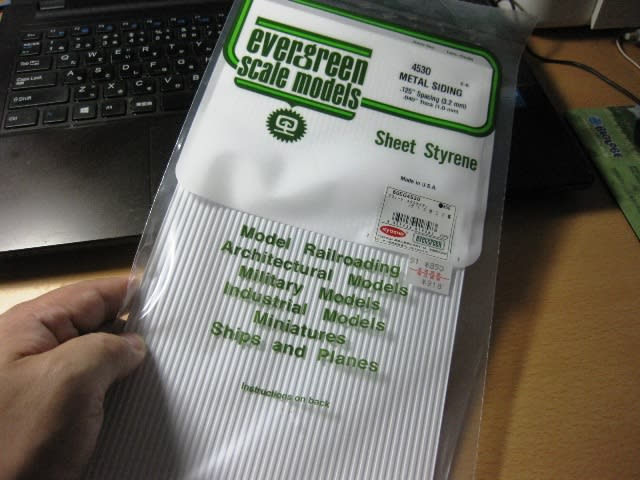

作り方はフルスクラッチと既成品からの改造の二通りが考えられます。とりあえずどちらでも必要なのがコンテナ本体となる波板なので、先人の教え(笑)に従って、エバーグリーンの「メタルサイディング」を1枚買ってみました。#4530の山のピッチが3.2mmのものです。実物は側面に20本のリブというか山があって、これで作ると21~22本くらいと多めになりますが、見た目はそれほど変わらないはずです。アイテムで一番近い寸法のものはこれしかありません。

断面はこんな感じです。さすがエバーグリーン社製品。ムフフのクオリティですね♪

改造でいくならベースはTOMIXの30Aコンテナでしょう。天井のリブはISOコンテナと同じみたいなので、両側面と妻面1箇所を作り変えれば、そこそこ似たものができそうです。

底面のフォークの穴の数と形状が違いますが、必要な部分だけ黒く塗ればOKOK。扉のロック機構のロッド、ヒンジ、ハンドルのモールドは何とか活かせないかな~と目を細めながら眺めてますが、これはちょっと無理そうですな...

さて、浮気の連続で、もうどこまでが表でどこからが裏プロジェクトなんだかわからなくなりましたが、車両加工の気分転換に少しずつトライしてみようと思います。

TRANCYコンテナを舐めまわすように撮っている動画はこちら!(笑)

<コンテナ観察 TRSU 050892 5 22G1 5099レ積載時 富士駅ホームから>

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

東京地方、今日も暑くなりました。

連日の地震続きでなんとなく気が休まりませんね。

ゆうべは出かけていたので見事に帰宅の足を直撃されてしまいました。

地下鉄、私鉄は動いていてもJR山手線、京浜東北線、湘南新宿ラインなどなどすべてアウト。

一瞬3.11のときの徒歩帰宅が頭をよぎりましたが、なんとか電車で帰ることができました。

さて、7月発売がアナウンスされていたTOMIXのEH200。「HO情報室」になかなか進行情報が上がらないのでやきもきしていましたが、次回からテストショットが見られるようです。

EH500からの改造を何度も考えたのですが我慢した甲斐がありました。ハイクオリティな仕上がりに期待しましょう。

<83レ※:高尾~相模湖間,2009年5月19日撮影>

(※)列車番号は現在のものです。以下同じ。

中央東線のEH200牽引貨物列車でぜひ再現したいのが、タキ+コキ混成の83レと、TRANCY(日本トランスシティ(株))の白い20ftISOコンテナが目を引く2083レです。83レはタキを連結しない日があり、上の写真はちょうどそれに当たっているのでコキのみ4両の短い編成ですね。

あまり撮り鉄をしないので相変わらず資料写真がないのですが、2083レの写真が1枚見つかりました。上と同じ日に高尾駅を通過するところを撮ったのですが、シャッターを切るタイミングが早すぎたのでググッとトリミングしてあります。(笑)

この写真では2、3両目あたりにTRANCYコンテナを積んだコキがつながれてますが、最近は編成の後尾に1車2個ずつ、3両がつながれていることが多いようです。

<2083レ※:高尾駅,2009年5月19日撮影>

EH200の発売までにぜひこの白いTRANCYコンテナを導入したいのですが、ご存じのとおり1/80市場でのコンテナのアイテムの少なさはほとんど改善されていません。輸入物の87分の1は小さいし76分の1はデカい!!まさに“帯に短したすきに長し”状態なわけです。

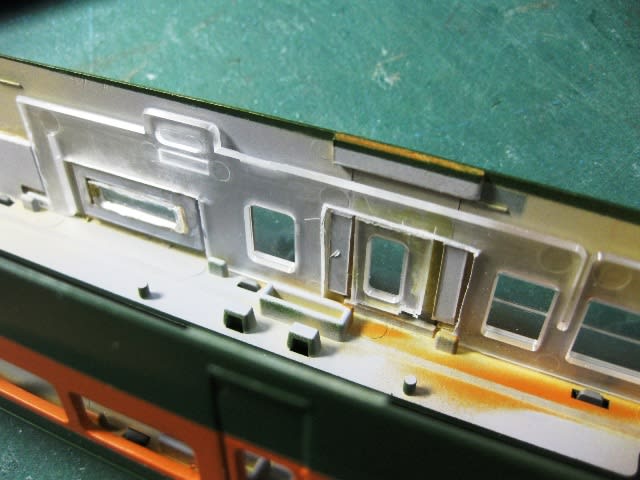

<76分の1 3個は載らねーや!( ̄∇ ̄メ)の図>

当工場、さすがにコンテナの製造・改造はやったことがないのですが、精力的にスクラッチされている方のブログなども参考に、とりあえず3車分6個を作ってみようかと思います。

ちなみにこのコンテナは化成品のバルク輸送に使われているようです。バルクとは粉体やペレットなどを原料のままバラ積みする方法ですが、形状からは普通のドライコンテナにしか見えません。色々調べてみると、どうやらバルクライナーと呼ばれる“内袋”に入れた原料を積み、着荷主側ではダンプアップして下ろすようなシステムになっているようです。

日本トランスシティ(株)のHPにそのようすがわかる画像がありました。シャーシごとダンプアップしちゃうんですね。スゴイ!

作り方はフルスクラッチと既成品からの改造の二通りが考えられます。とりあえずどちらでも必要なのがコンテナ本体となる波板なので、先人の教え(笑)に従って、エバーグリーンの「メタルサイディング」を1枚買ってみました。#4530の山のピッチが3.2mmのものです。実物は側面に20本のリブというか山があって、これで作ると21~22本くらいと多めになりますが、見た目はそれほど変わらないはずです。アイテムで一番近い寸法のものはこれしかありません。

断面はこんな感じです。さすがエバーグリーン社製品。ムフフのクオリティですね♪

改造でいくならベースはTOMIXの30Aコンテナでしょう。天井のリブはISOコンテナと同じみたいなので、両側面と妻面1箇所を作り変えれば、そこそこ似たものができそうです。

底面のフォークの穴の数と形状が違いますが、必要な部分だけ黒く塗ればOKOK。扉のロック機構のロッド、ヒンジ、ハンドルのモールドは何とか活かせないかな~と目を細めながら眺めてますが、これはちょっと無理そうですな...

さて、浮気の連続で、もうどこまでが表でどこからが裏プロジェクトなんだかわからなくなりましたが、車両加工の気分転換に少しずつトライしてみようと思います。

TRANCYコンテナを舐めまわすように撮っている動画はこちら!(笑)

<コンテナ観察 TRSU 050892 5 22G1 5099レ積載時 富士駅ホームから>

よろしければ1クリックお願いします。