こんにちは。

運転会が近いので、中途半端になっていたレッドベアことDF200を仕上げていくことにしました。

一番のポイントはこちらの屋根カバー。とりあえずの形にするためバルサ材を成形したハリボテを載せていたので、まずはこれを作り直すことにします。このまま本体にディティールを“彫刻”して仕上げることも考えたのですが、ちょっとツメを立てただけでも凹んでしまうような素材ですので、面倒ですがすべてやり直すことにしました。

まずは仮設の屋根カバーを外します。いずれ作り変えるつもりで両面テープを使っていたので簡単に外れます。この下にはヘッドライトケースユニットがあり、屋根上に少し飛び出すので、新しく作る屋根カバーの底にも“逃げ”をつくる必要があります。

前頭部の丸屋根をきれいに表現するには、やはり木材の削り出しが一番手っ取り早いので、バルサより硬い屋根板(材質不詳・・・朴か?)を使うべく切り出し始めたのですが、厚さを合わせるために水平に鋸を入れて切るのがしんどく、途中で投げ出してしまいました。下側1.5mmの位置で水平に切れるように治具まで作ったんですけど・・・

木材は前頭部の本当の先端部分だけに使うことにして、“胴体”に相当する部分はペーパー製としました。底板に屋根のRに合わせて切り出した半月状の板を立てます。換気口が両側にあるので、それを避ける位置に立ててあります。

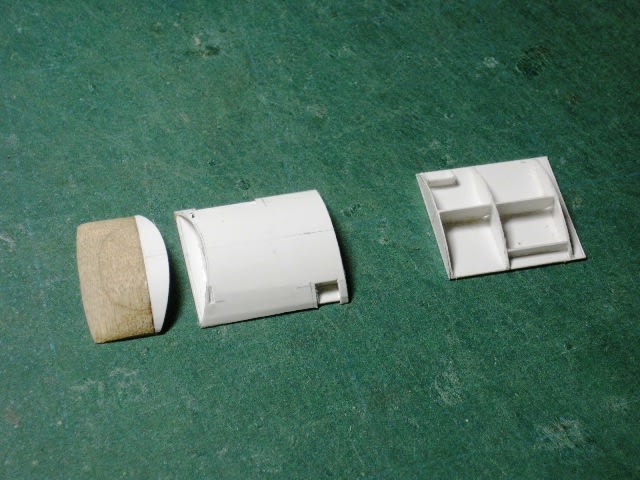

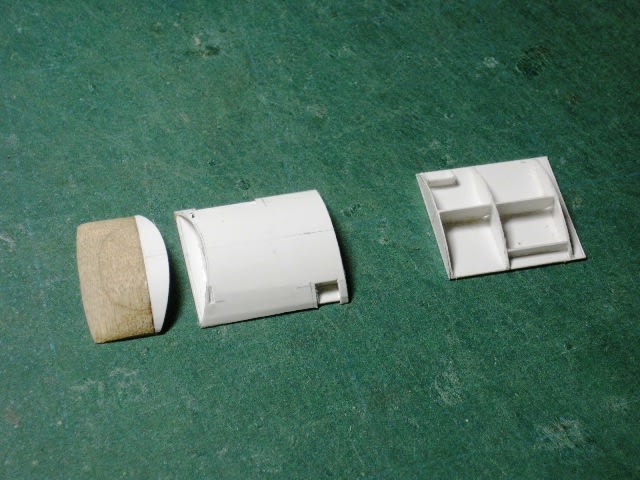

右端が屋根板を貼る前の状態。前後方向の梁と換気口のメッシュに相当する壁を組み込んであります。中央がこれに屋根板を貼った状態です。そして左端が木材から切り出した前頭部で、ペーパー部分との境目が湾曲しているので、この部分もペーパーで庇状のせり出しを取り付けてあります。ちなみに木材は屋根板ではなくt3.0mmのアガチス材を2枚重ねたものです。

屋根に仮に載せてみたところ。いい感じになりましたが結構手間がかかります。なので本日は片側だけで終了。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

運転会が近いので、中途半端になっていたレッドベアことDF200を仕上げていくことにしました。

一番のポイントはこちらの屋根カバー。とりあえずの形にするためバルサ材を成形したハリボテを載せていたので、まずはこれを作り直すことにします。このまま本体にディティールを“彫刻”して仕上げることも考えたのですが、ちょっとツメを立てただけでも凹んでしまうような素材ですので、面倒ですがすべてやり直すことにしました。

まずは仮設の屋根カバーを外します。いずれ作り変えるつもりで両面テープを使っていたので簡単に外れます。この下にはヘッドライトケースユニットがあり、屋根上に少し飛び出すので、新しく作る屋根カバーの底にも“逃げ”をつくる必要があります。

前頭部の丸屋根をきれいに表現するには、やはり木材の削り出しが一番手っ取り早いので、バルサより硬い屋根板(材質不詳・・・朴か?)を使うべく切り出し始めたのですが、厚さを合わせるために水平に鋸を入れて切るのがしんどく、途中で投げ出してしまいました。下側1.5mmの位置で水平に切れるように治具まで作ったんですけど・・・

木材は前頭部の本当の先端部分だけに使うことにして、“胴体”に相当する部分はペーパー製としました。底板に屋根のRに合わせて切り出した半月状の板を立てます。換気口が両側にあるので、それを避ける位置に立ててあります。

右端が屋根板を貼る前の状態。前後方向の梁と換気口のメッシュに相当する壁を組み込んであります。中央がこれに屋根板を貼った状態です。そして左端が木材から切り出した前頭部で、ペーパー部分との境目が湾曲しているので、この部分もペーパーで庇状のせり出しを取り付けてあります。ちなみに木材は屋根板ではなくt3.0mmのアガチス材を2枚重ねたものです。

屋根に仮に載せてみたところ。いい感じになりましたが結構手間がかかります。なので本日は片側だけで終了。

よろしければ1クリックお願いします。