こんにちは。

先週末より出張が重なっていて更新が滞っておりますm(_._)m

今月も鉄道、鉄模雑誌が発売されましたが、特集を見ると個人的な興味をそそるものが続々。

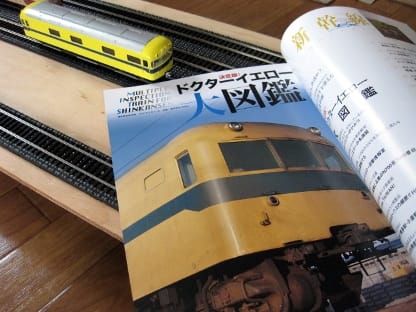

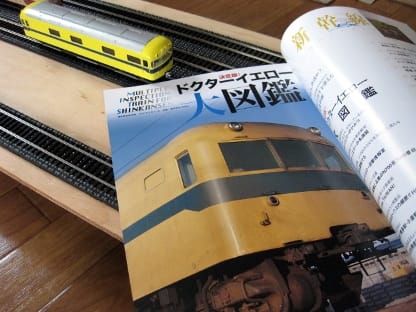

すべて総ざらいするほどの財力はないので、結局、床下機器特集の「とれいん」といつもの「RM MODELS」に落ち着いたのですが、旅先の書店で「鉄ピク」の事業用車特集と「新幹線エクスプローラー」のDr.イエロー特集を見るにつけ、やっぱり買っちゃおう!と黄色い方↓を増備しました。

キレンジャーこと921形がこのサイズのカラー写真で紹介されるのは恐らく初めてではないでしょうか?

さすがに表紙ではなく本文の中とびらですが・・・

ちなみに左上の模型は拙作「元祖キレンジャー」こと921-1、雑誌の写真はその弟分の921-2であります。

こだま形と並べると鉄道高速化の希望にあふれた昭和30年代の雰囲気が漂いますね。

カタチだけですが、このキレンジャー君はレイアウトの軌道検測を行っています(^^;

さて、雑誌の写真では921-1はすでに光学式の測定枠に換装された晩年の姿で、塗装は昨今のDr.イエロー並の黄色です。

まあ当然と言えば当然ですが・・・

で、相変わらずふっ切れないでいるのが、わがキレンジャー君を921-1にするのか落成当時の4001にするか、という問題。

4001の塗色はクリームないしは肌色に近い色だったというのが定説なわけで。。

本当は4001にして、作れるかどうかはわからないけど1000形試験電車か911ディーゼル機に牽かせるのが夢。

でも、珍しく綺麗に吹けたこの黄色すぎる黄色の上から肌色?を塗り重ねるのも忍びなく・・・

「実は4001形は東海道新幹線の軌道敷設末期、すでに黄色に塗りかえられていた」

なーんて都合のいい事実、ありませんよねー(^^;;

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

先週末より出張が重なっていて更新が滞っておりますm(_._)m

今月も鉄道、鉄模雑誌が発売されましたが、特集を見ると個人的な興味をそそるものが続々。

すべて総ざらいするほどの財力はないので、結局、床下機器特集の「とれいん」といつもの「RM MODELS」に落ち着いたのですが、旅先の書店で「鉄ピク」の事業用車特集と「新幹線エクスプローラー」のDr.イエロー特集を見るにつけ、やっぱり買っちゃおう!と黄色い方↓を増備しました。

キレンジャーこと921形がこのサイズのカラー写真で紹介されるのは恐らく初めてではないでしょうか?

さすがに表紙ではなく本文の中とびらですが・・・

ちなみに左上の模型は拙作「元祖キレンジャー」こと921-1、雑誌の写真はその弟分の921-2であります。

こだま形と並べると鉄道高速化の希望にあふれた昭和30年代の雰囲気が漂いますね。

カタチだけですが、このキレンジャー君はレイアウトの軌道検測を行っています(^^;

さて、雑誌の写真では921-1はすでに光学式の測定枠に換装された晩年の姿で、塗装は昨今のDr.イエロー並の黄色です。

まあ当然と言えば当然ですが・・・

で、相変わらずふっ切れないでいるのが、わがキレンジャー君を921-1にするのか落成当時の4001にするか、という問題。

4001の塗色はクリームないしは肌色に近い色だったというのが定説なわけで。。

本当は4001にして、作れるかどうかはわからないけど1000形試験電車か911ディーゼル機に牽かせるのが夢。

でも、珍しく綺麗に吹けたこの黄色すぎる黄色の上から肌色?を塗り重ねるのも忍びなく・・・

「実は4001形は東海道新幹線の軌道敷設末期、すでに黄色に塗りかえられていた」

なーんて都合のいい事実、ありませんよねー(^^;;

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村