レイアウトは微速度前進で進んでいます。

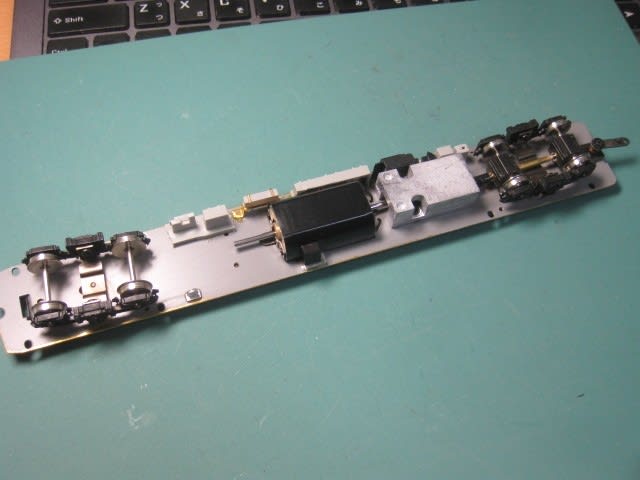

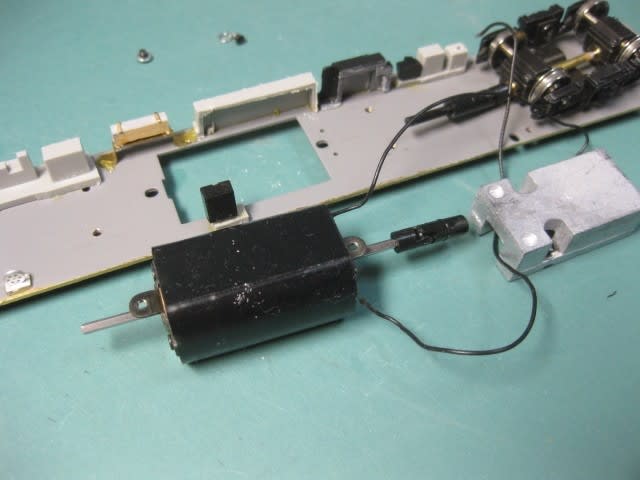

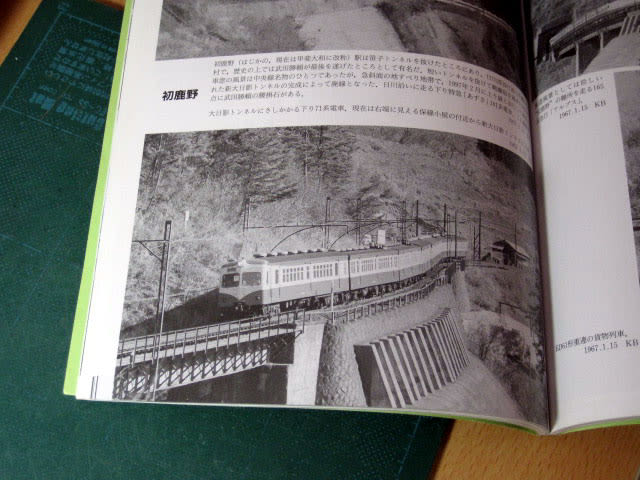

写真は3つのボードから成る“初鹿野ライクなセクション”のいちばん左側のボードに、外回り線の路盤を施工したところです。ほぼトンネル内となるためR700で設計したのですが、なんか急だナと思って測り直したらR600になってました。R700で中心線を引いてみるとギリ路盤からはみ出ない!見えない部分なのでこれでいくことに。。

デスク上には左右に2か所、電源コードやLANケーブルなどを通す穴が設けられていてフタの出っ張りがあって、最初はボードの裏を彫刻刀でコリコリ削るつもりでしたが、面倒なので丸穴を開けてしまいました。デスクまわりの配線が整理できて便利な穴ですが、山肌からLANケーブルがにゅっと出てるのもナンだなと思い埋め込みとします。

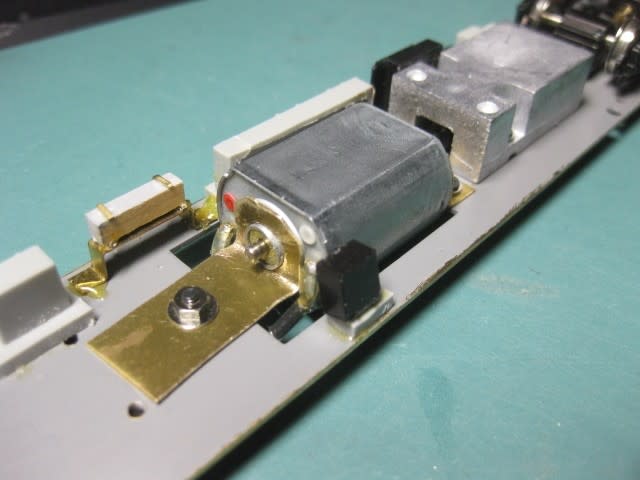

横吹高架橋をイメージした橋台・橋脚ですが一部がこんなことに。現物も「よくぞこんな場所に」と思うほどの急峻な山肌にへばりついて建てられていますが、いくら裾の方は地面で隠れるからといってこのお座なり感はいけません。もう少しちゃんと補強しないと・・・。

内回り線の路盤、橋台、橋脚、ガーダー橋を仮置きし、カーブ、高さとも問題ないことを確認。外回り線はどうせトンネルで隠れるからとKATOのユニトラックを仕込むことにしました。半径もさらに拡大してR790が入ることを確認。もちろんここまでやると内側のはみ出し量が限度を超えるので路盤の拡幅を行います。

さて、話題変わりますがPLUMの115系300番台のテストショット(3D-CAD)が公開されました。

確かに「既にかっこいい!」のは同感なんですが、な〜んとなく窓と柱のバランスや、窓幅と天地寸法のバランスが悪いような・・・?

これ、どなたかのTweetでも見かけましたが「窓幅」の解釈大丈夫でしょうか。形式が違いますが同類のユニットサッシをサンプルに出します。本来BとなるべきところをAで設計してないかなーと。上の側面画像を測ってみると柱÷窓は0.36、一方実車は0.29(柱314mm:窓1082mm)と結構違っています。Aで測ってみるとだいたい0.3ぐらいになるので、うーん画像が荒いのでなんとも言えませんがちょっと心配。思い過ごし、目の錯覚であってほしい。。。製品は大いに期待してますので♪

写真は3つのボードから成る“初鹿野ライクなセクション”のいちばん左側のボードに、外回り線の路盤を施工したところです。ほぼトンネル内となるためR700で設計したのですが、なんか急だナと思って測り直したらR600になってました。R700で中心線を引いてみるとギリ路盤からはみ出ない!見えない部分なのでこれでいくことに。。

デスク上には左右に2か所、電源コードやLANケーブルなどを通す穴が設けられていてフタの出っ張りがあって、最初はボードの裏を彫刻刀でコリコリ削るつもりでしたが、面倒なので丸穴を開けてしまいました。デスクまわりの配線が整理できて便利な穴ですが、山肌からLANケーブルがにゅっと出てるのもナンだなと思い埋め込みとします。

横吹高架橋をイメージした橋台・橋脚ですが一部がこんなことに。現物も「よくぞこんな場所に」と思うほどの急峻な山肌にへばりついて建てられていますが、いくら裾の方は地面で隠れるからといってこのお座なり感はいけません。もう少しちゃんと補強しないと・・・。

内回り線の路盤、橋台、橋脚、ガーダー橋を仮置きし、カーブ、高さとも問題ないことを確認。外回り線はどうせトンネルで隠れるからとKATOのユニトラックを仕込むことにしました。半径もさらに拡大してR790が入ることを確認。もちろんここまでやると内側のはみ出し量が限度を超えるので路盤の拡幅を行います。

さて、話題変わりますがPLUMの115系300番台のテストショット(3D-CAD)が公開されました。

確かに「既にかっこいい!」のは同感なんですが、な〜んとなく窓と柱のバランスや、窓幅と天地寸法のバランスが悪いような・・・?

これ、どなたかのTweetでも見かけましたが「窓幅」の解釈大丈夫でしょうか。形式が違いますが同類のユニットサッシをサンプルに出します。本来BとなるべきところをAで設計してないかなーと。上の側面画像を測ってみると柱÷窓は0.36、一方実車は0.29(柱314mm:窓1082mm)と結構違っています。Aで測ってみるとだいたい0.3ぐらいになるので、うーん画像が荒いのでなんとも言えませんがちょっと心配。思い過ごし、目の錯覚であってほしい。。。製品は大いに期待してますので♪