クモハ103を組み立てました。これで4両すべての素組みが完了です。モハ102を動力車にしたのでこの車はトレーラーです。

車体の組み立ては他と同じなので例によって省略。φ11.5mm車輪付のDT33台車を使用するため心皿を0.5mm削ります。元々のモールドが横梁より0.5mm程度高くなっているので、横梁の高さを目安にカッターであらあら削り耐水ペーパーで水平に仕上げました。

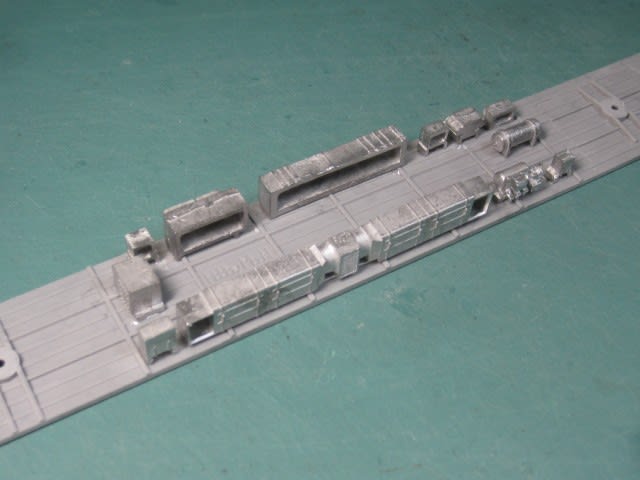

床下機器を取り付けます。主抵抗器や主制御器が付くので4両の中でも一番密度が高く、重量もかなりなものになりました。トレーラーにしておくのがもったいないくらいです。

出来上がりはこんな感じ。2-4位側から。

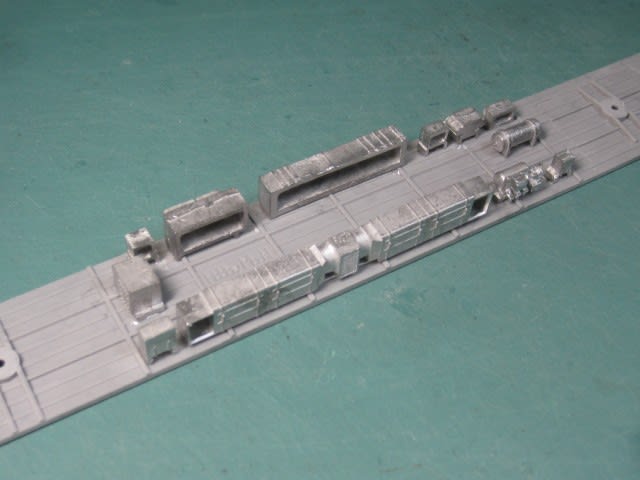

反対側も撮りました。主抵抗器がデンと構える1-3位側こそクモハ103の真骨頂!笑

ここで誤算というか困ったことが。日光モデルの台車は改良を重ねるごとに精密化が進み、最新ロットのこのDT33もブレーキシリンダが別付けとなっていて非常に立体的です。その一方で、ブレーキシリンダが露出していないTR62では問題なかったクリアランスが取れずにステップが取り付けられませんでした。薄く削ったうえで車体側に接着するという手もありそうなのでモハ102ともども検討してみます。

4両編成の姿。手前からクモハ103-モハ102-サハ103-クハ103の順で手前が立川方、奥が青梅・奥多摩方となります。これからパテ埋めなど車体の仕上げを進めていきますが、車高もけっこうガタガタなので調整しないとですね。。。

車体の組み立ては他と同じなので例によって省略。φ11.5mm車輪付のDT33台車を使用するため心皿を0.5mm削ります。元々のモールドが横梁より0.5mm程度高くなっているので、横梁の高さを目安にカッターであらあら削り耐水ペーパーで水平に仕上げました。

床下機器を取り付けます。主抵抗器や主制御器が付くので4両の中でも一番密度が高く、重量もかなりなものになりました。トレーラーにしておくのがもったいないくらいです。

出来上がりはこんな感じ。2-4位側から。

反対側も撮りました。主抵抗器がデンと構える1-3位側こそクモハ103の真骨頂!笑

ここで誤算というか困ったことが。日光モデルの台車は改良を重ねるごとに精密化が進み、最新ロットのこのDT33もブレーキシリンダが別付けとなっていて非常に立体的です。その一方で、ブレーキシリンダが露出していないTR62では問題なかったクリアランスが取れずにステップが取り付けられませんでした。薄く削ったうえで車体側に接着するという手もありそうなのでモハ102ともども検討してみます。

4両編成の姿。手前からクモハ103-モハ102-サハ103-クハ103の順で手前が立川方、奥が青梅・奥多摩方となります。これからパテ埋めなど車体の仕上げを進めていきますが、車高もけっこうガタガタなので調整しないとですね。。。