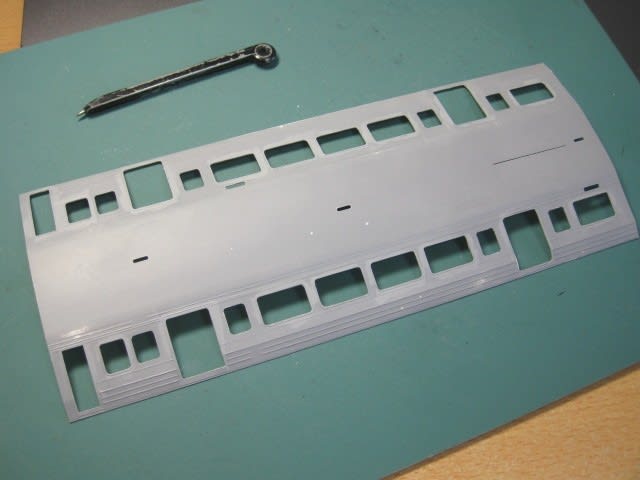

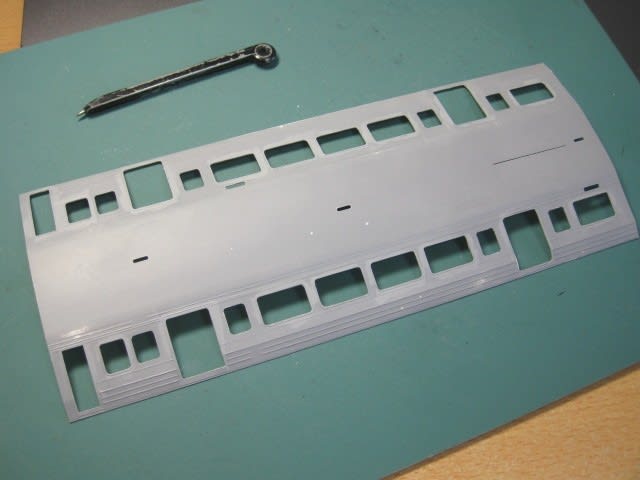

クハに続きクモハもビードの押出しが完了しました。幕板の一部に間隔が怪しいところがありますが、全体として大きな破綻なくできたのでヤレヤレです。

ビードを潰さないように注意しながらドアと内貼りを貼ります。写真ありませんが、この後はいつもどおり腰と幕板部に3×3ヒノキ材を貼って補強しています。

手始めにクモハ213を箱にしていきます。あらかじめ作っておいた連結面妻板と合体。

運転室側はまず仕切りを接着しておきます。

パンタ部の“微低屋根”は本当に20mmなのかいまだに疑ってるのですが(笑)とりあえず紙1枚分(約0.3mm)低くなるようにしました。

前面パーツには組み立て前に窓下の手すりと貫通扉のヘッドマークステーを瞬着で取り付けておきます。いずれもφ0.4真鍮線を使用。

オデコの裏側には屋根カーブに合わせてノリシロとなるペーパー片を、これも瞬着で貼っておきます。

前面を合体するとこんな感じですがまだ接着していません。車体との“合い”が割と精度よくできたので別々に組み立てて塗装後に合体するのはどうか?と色気が出してしまい。。。窓周りのブラック塗装や窓セル入れ、さらにはライト類の点灯ユニットの組みつけなど、どれをとっても前面単独で作業した方が作業しやすいのは明らかなので、クハも同様に精度よく箱にできたらその方向でいきたいと思います。

後方から。

ところで211・213系のライトケースはヘッド・テールの窪みが均等なものと、ヘッドライト側が大きい不均等なものがあるとされています。前面パーツには両方のタイプが同梱されているはずでしたが、改めて見てみると2つともどうやら後者のようです。車号のことはあまり考えていなかったのですが、急に心配になって調べてみました。

というのも先日の実車観察の段階で、この14編成28両の小所帯にも2種類あることがわかっていたからです。当日撮影できたのは3編成だけですが、左端のH4編成(5004F;編成番号が車号の下桁に一致します)が均等で、中央のH7編成と右端のH13編成が不均等です。

これだけなら不均等の編成をプロトタイプとすればいいのですが、もうひとつ厄介なことに側面方向幕の大きさも横に細長いものと一般的なものの2パターンあるのです(左からH4、H7、H13編成)。そしてこのモデルではすでに前者の細長タイプで作ってしまいました。これはもう完全に現場ネコ案件です。ちゃんと確認してから作れよと・・・。果たして「ライトケース不均等&細長方向幕」という編成はあるのでしょうか???

ネットで14編成すべての写真を探して一覧表にまとめてみたところ・・・ありました!S63年度の日立製5006~5010号車が該当しています。ヨカッタヨカッタ。。ちなみに「前面車号表示」とは、助手席側の窓上の通常は列車番号を表示する部分に車号が入っているかどうかで、これはいかようにでもなるので参考情報です。

(「鉄道ピクトリアル」2012年12月号(No.870)P.62,表-11をベースに80分の1丁目にて情報を追記)

ということで、皆さんはこのようなことはないと思いますが、組み立て前の調査・確認は入念にというお話でした。

ビードを潰さないように注意しながらドアと内貼りを貼ります。写真ありませんが、この後はいつもどおり腰と幕板部に3×3ヒノキ材を貼って補強しています。

手始めにクモハ213を箱にしていきます。あらかじめ作っておいた連結面妻板と合体。

運転室側はまず仕切りを接着しておきます。

パンタ部の“微低屋根”は本当に20mmなのかいまだに疑ってるのですが(笑)とりあえず紙1枚分(約0.3mm)低くなるようにしました。

前面パーツには組み立て前に窓下の手すりと貫通扉のヘッドマークステーを瞬着で取り付けておきます。いずれもφ0.4真鍮線を使用。

オデコの裏側には屋根カーブに合わせてノリシロとなるペーパー片を、これも瞬着で貼っておきます。

前面を合体するとこんな感じですがまだ接着していません。車体との“合い”が割と精度よくできたので別々に組み立てて塗装後に合体するのはどうか?と色気が出してしまい。。。窓周りのブラック塗装や窓セル入れ、さらにはライト類の点灯ユニットの組みつけなど、どれをとっても前面単独で作業した方が作業しやすいのは明らかなので、クハも同様に精度よく箱にできたらその方向でいきたいと思います。

後方から。

ところで211・213系のライトケースはヘッド・テールの窪みが均等なものと、ヘッドライト側が大きい不均等なものがあるとされています。前面パーツには両方のタイプが同梱されているはずでしたが、改めて見てみると2つともどうやら後者のようです。車号のことはあまり考えていなかったのですが、急に心配になって調べてみました。

というのも先日の実車観察の段階で、この14編成28両の小所帯にも2種類あることがわかっていたからです。当日撮影できたのは3編成だけですが、左端のH4編成(5004F;編成番号が車号の下桁に一致します)が均等で、中央のH7編成と右端のH13編成が不均等です。

これだけなら不均等の編成をプロトタイプとすればいいのですが、もうひとつ厄介なことに側面方向幕の大きさも横に細長いものと一般的なものの2パターンあるのです(左からH4、H7、H13編成)。そしてこのモデルではすでに前者の細長タイプで作ってしまいました。これはもう完全に現場ネコ案件です。ちゃんと確認してから作れよと・・・。果たして「ライトケース不均等&細長方向幕」という編成はあるのでしょうか???

ネットで14編成すべての写真を探して一覧表にまとめてみたところ・・・ありました!S63年度の日立製5006~5010号車が該当しています。ヨカッタヨカッタ。。ちなみに「前面車号表示」とは、助手席側の窓上の通常は列車番号を表示する部分に車号が入っているかどうかで、これはいかようにでもなるので参考情報です。

(「鉄道ピクトリアル」2012年12月号(No.870)P.62,表-11をベースに80分の1丁目にて情報を追記)

ということで、皆さんはこのようなことはないと思いますが、組み立て前の調査・確認は入念にというお話でした。