こんにちは。

ここ2、3日風邪気味です。熱はないのですが、咳が少し出ていてヤ~な感じです。。

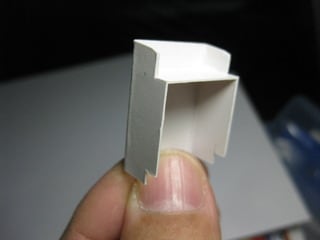

さてキハ120。フィニッシュへ向けて作業しているなかで、ヘッドライト・テールライトのべゼル(カバー)の製作で足踏み状態に陥っています。この部分は作る前から何となく嫌な予感がしていたのですが、やはり的中してしまいました。

四角くくり抜けばいいだけじゃん?

でもね、1.75mm×1.5mmの穴をカッターだけで開けようとすると超むずかしいのです。左右の辺は緩いカーブになってるし。

幅の細い平刀でもあればいいのですが・・・

じゃ、穴を開けない方法。

各辺ぜんぶをバラバラにして組み立てるのはどうかな?

プラ板上に仮止めしながら、少量のボンドで組み立てていきます。

あ、意外と雰囲気はいいですね。

でも手間がものすごい。。

まあ4個なので、地道に作ってみようと思います。

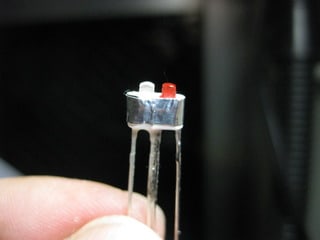

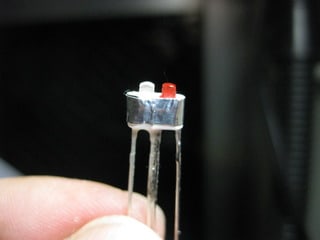

中に仕込むライトの方は、φ3mm電球色と赤色LEDの頭を細く削って、隣り合わせに接着。

プリンタ用のシール紙を細長く切ったものを巻き、その上からアルミテープを巻いて固定し、さらに足の側にボンドを充填して固着しました。

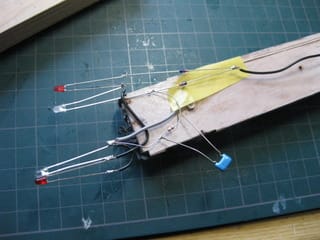

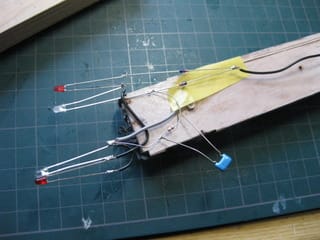

一応こんな感じで、逆起電流対応回路を組み込んだ仮配線試験をして点灯を確認しているので、あとは前面裏側に組み付けるだけです。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

ここ2、3日風邪気味です。熱はないのですが、咳が少し出ていてヤ~な感じです。。

さてキハ120。フィニッシュへ向けて作業しているなかで、ヘッドライト・テールライトのべゼル(カバー)の製作で足踏み状態に陥っています。この部分は作る前から何となく嫌な予感がしていたのですが、やはり的中してしまいました。

四角くくり抜けばいいだけじゃん?

でもね、1.75mm×1.5mmの穴をカッターだけで開けようとすると超むずかしいのです。左右の辺は緩いカーブになってるし。

幅の細い平刀でもあればいいのですが・・・

じゃ、穴を開けない方法。

各辺ぜんぶをバラバラにして組み立てるのはどうかな?

プラ板上に仮止めしながら、少量のボンドで組み立てていきます。

あ、意外と雰囲気はいいですね。

でも手間がものすごい。。

まあ4個なので、地道に作ってみようと思います。

中に仕込むライトの方は、φ3mm電球色と赤色LEDの頭を細く削って、隣り合わせに接着。

プリンタ用のシール紙を細長く切ったものを巻き、その上からアルミテープを巻いて固定し、さらに足の側にボンドを充填して固着しました。

一応こんな感じで、逆起電流対応回路を組み込んだ仮配線試験をして点灯を確認しているので、あとは前面裏側に組み付けるだけです。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村