こんばんは。めっきり寒くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか。久々の投稿ですみません。

毎年のことですが秋口になると仕事が立て込んできます。模型製作も一気にペースダウン。。

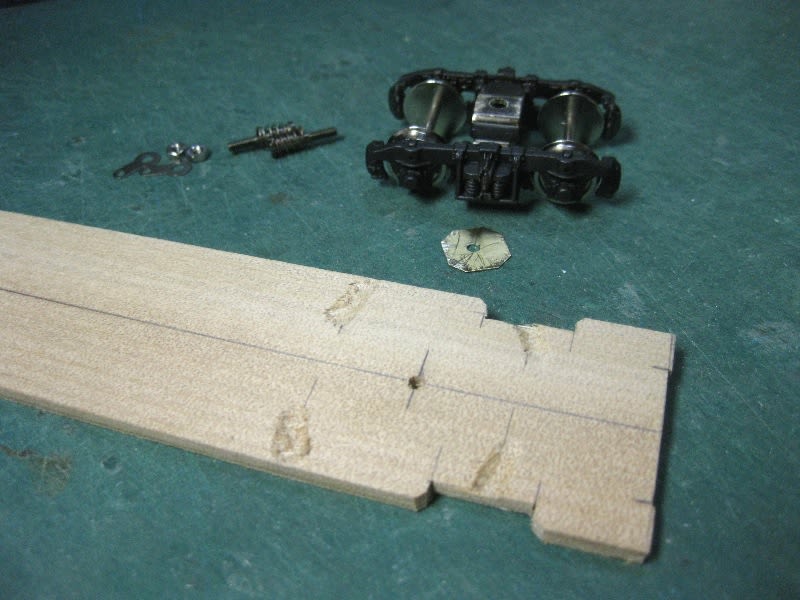

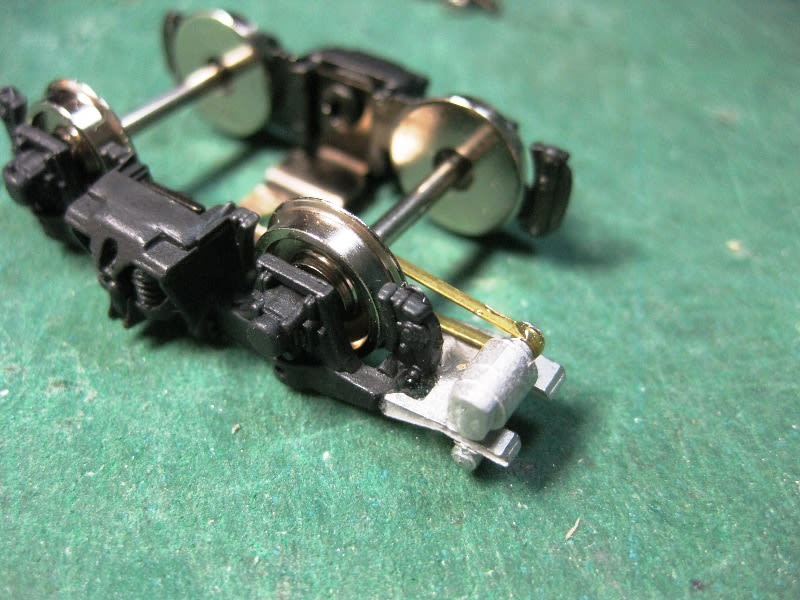

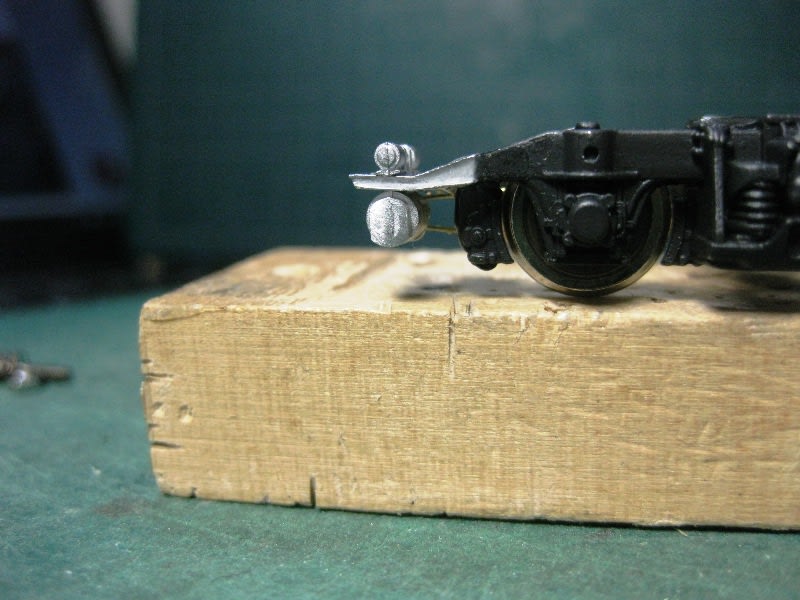

こちら準急アルプスのラインナップです。左からマヌ34、スニ30、ナロハネ10、オロ36、ナハ10×2、オハ46(今のはまだスハ43笑)×2、スハフ42。

これがあと2週間後に花月園のレイアウトを快走しているとは・・・

到底思えませんなぁ。。(^^ゞ

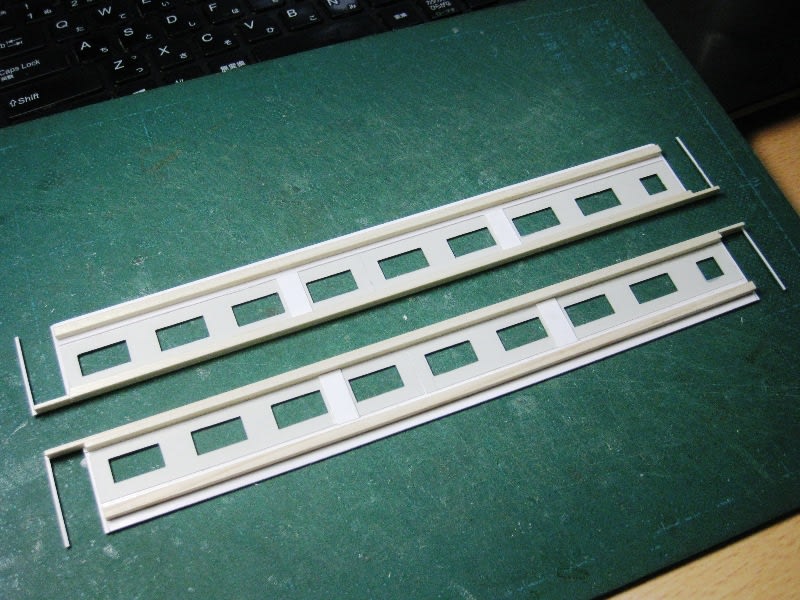

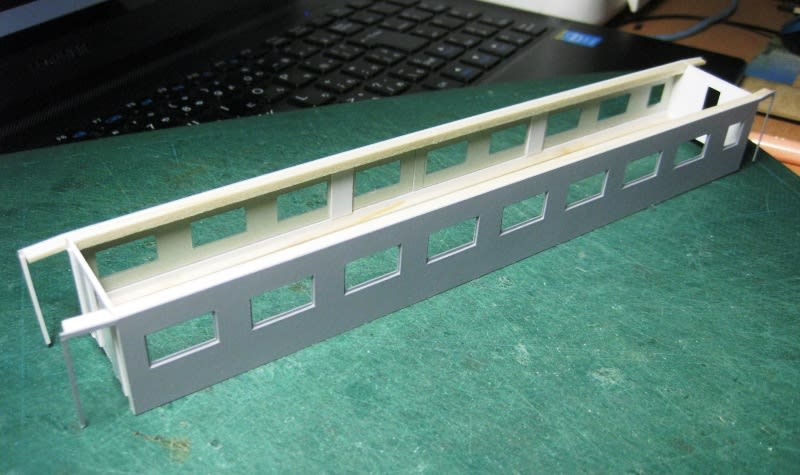

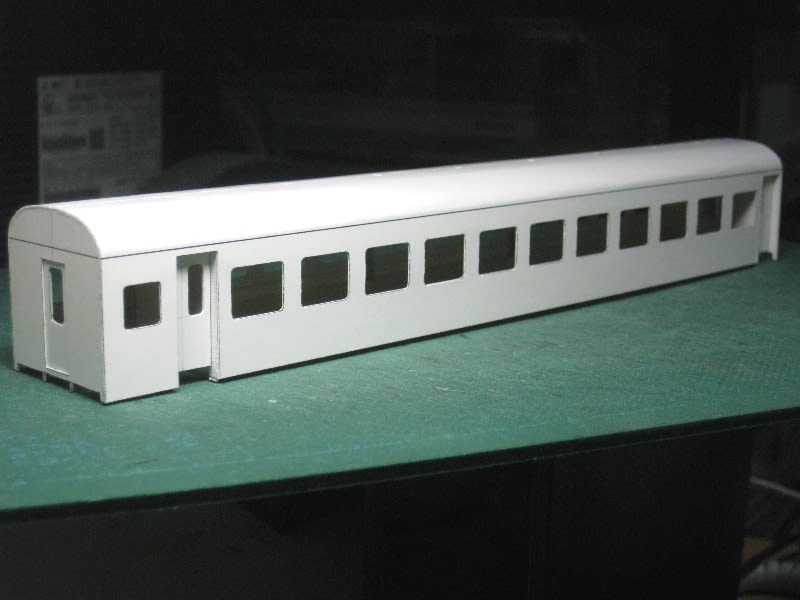

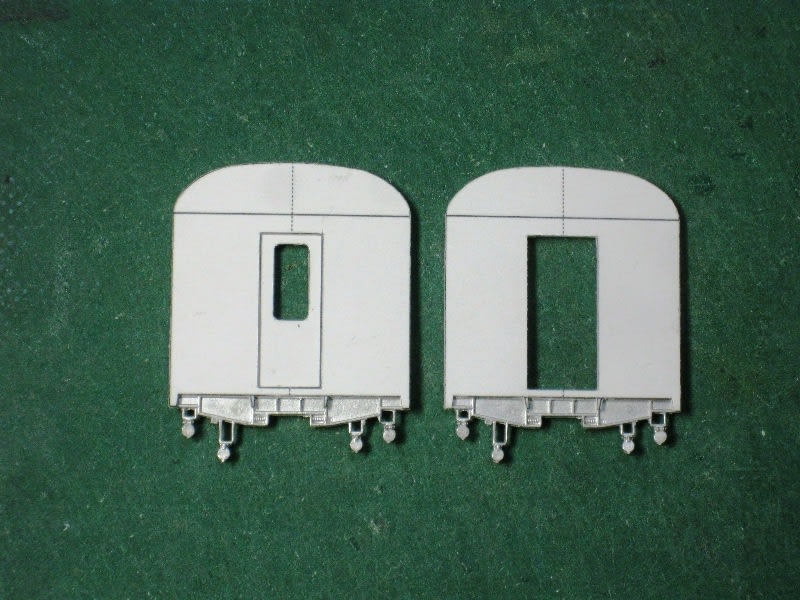

特にこのあたりが怪しい。リベット付ダブルルーフのスニ30と脳天唐竹割必至のナハ10が、ともにペーパーキット状態であります。オロ36は今朝研磨して2度目のサフがけをしただけで次の工程に進めませんでした。

♪時間よぉ~とーまれ~♪

時間止まったら工作もできないか...

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

毎年のことですが秋口になると仕事が立て込んできます。模型製作も一気にペースダウン。。

こちら準急アルプスのラインナップです。左からマヌ34、スニ30、ナロハネ10、オロ36、ナハ10×2、オハ46(今のはまだスハ43笑)×2、スハフ42。

これがあと2週間後に花月園のレイアウトを快走しているとは・・・

到底思えませんなぁ。。(^^ゞ

特にこのあたりが怪しい。リベット付ダブルルーフのスニ30と脳天唐竹割必至のナハ10が、ともにペーパーキット状態であります。オロ36は今朝研磨して2度目のサフがけをしただけで次の工程に進めませんでした。

♪時間よぉ~とーまれ~♪

時間止まったら工作もできないか...

よろしければ1クリックお願いします。