クモハ451+クハ1411のうち、まず簡単なクハ1411の方から作っていきます。タイトルも両形式を分離しました。

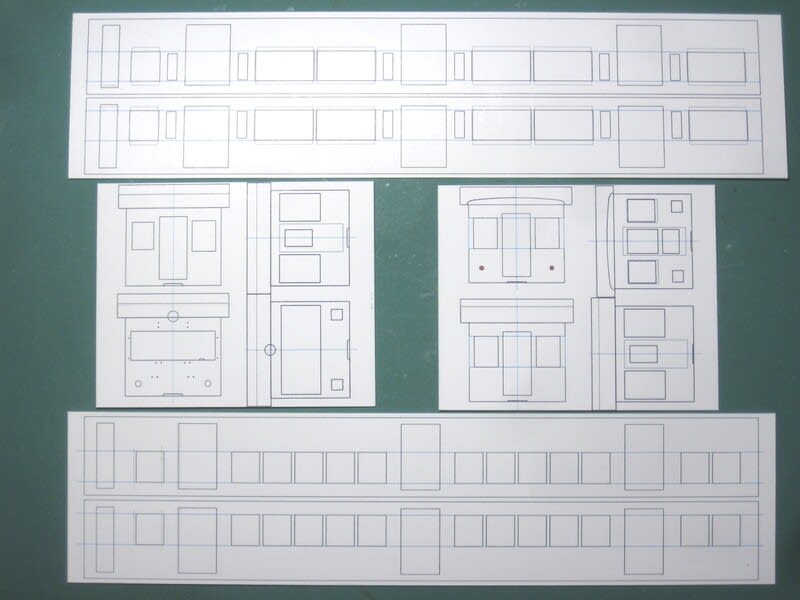

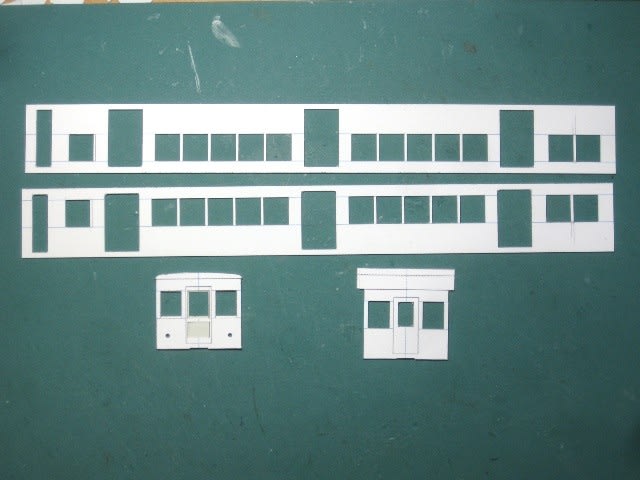

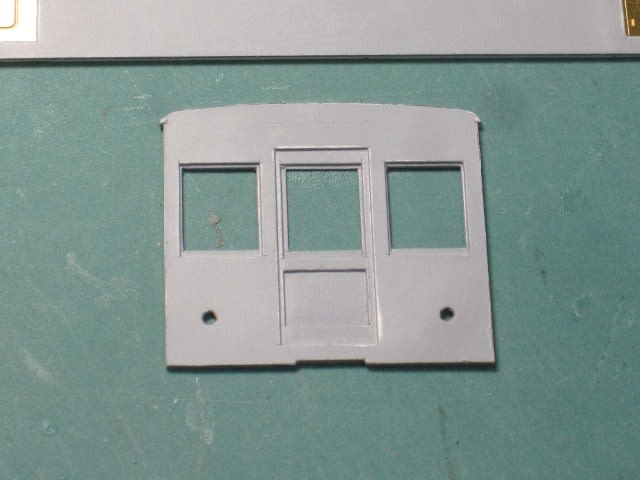

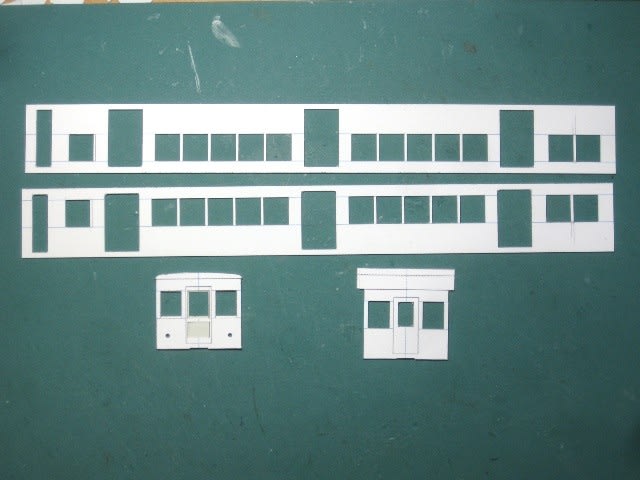

窓を抜きます。丸刀を使うのはドア上のRだけなのでサクサクと一気に。Hゴム満載の晩年旧型国電より楽です。妻面は内外貼りを貼り合わせ済み。

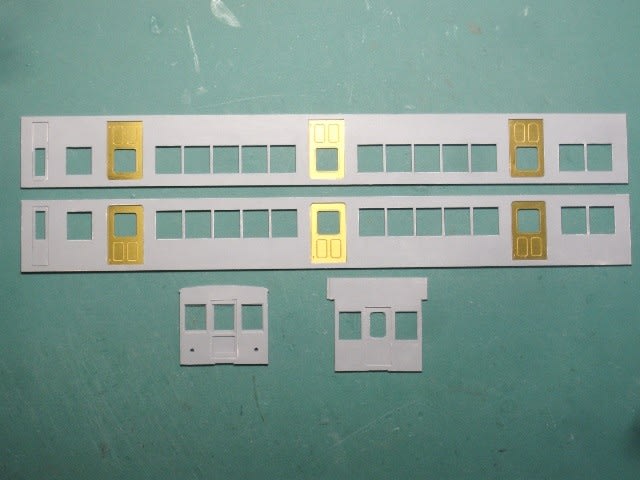

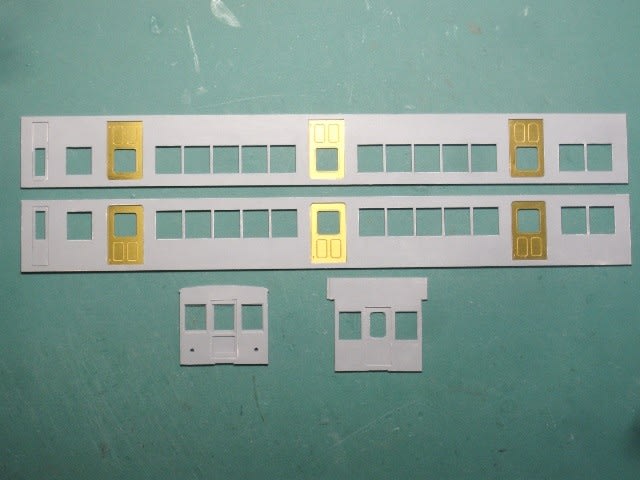

サーフェーサーを吹いて軽く研磨してからドアを貼ります。今回はIMONの真鍮エッチングパーツ(BD1001 旧国プレスドア)を使いました。戸当たりゴムのラインが表現されています。

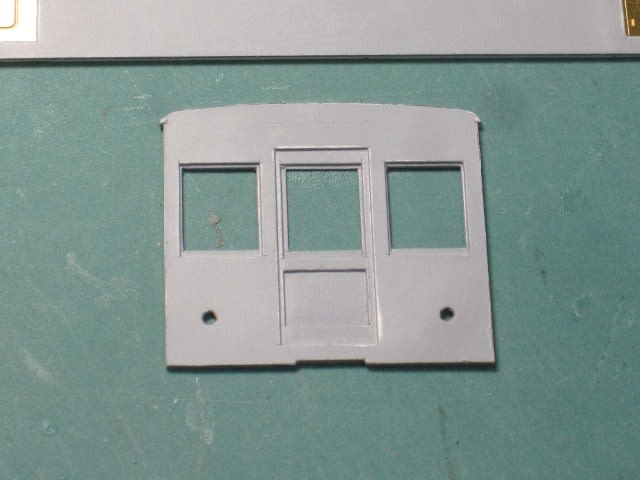

プロトタイプは前面貫通扉が連結面と同じ800mmの広幅タイプとしました。最初は不格好であまり好きになれなかったのですが、没して久しい今となっては“西武らしい顔”として逆に愛着を感じます。西武新宿向き奇数車として編成の先頭に出てもらう予定です。テールライトは外付けのいわゆるガイコツ型ですが、光ファイバーで点灯化するので穴を開けてあります。通過標識灯を兼ねているので光源をひと工夫しなければなりません。

内貼りと3×3ヒノキの補強材を貼ります。木製屋根板/床板に対応したいつも通りのオーソドックスな構成です。

側板と妻板を接着して立体にします。窓柱が細いので今回は厚手の紙(スノーマット#400)を使ったのと、真鍮製ドアを使ったため、かなり頑丈になりました。

屋根板を整形して載せます。のぞみ工房の「ほぼぴったり屋根板H」を使用しました。幅はまさにぴったりです。運転台側の屋根は旧国と同じ“丸屋根”になります。

一方連結面側は切妻です。貫通ドアはたぶんプレスドアなんだろうなぁ・・・と思いつつ、見えないところなので手を抜きました。

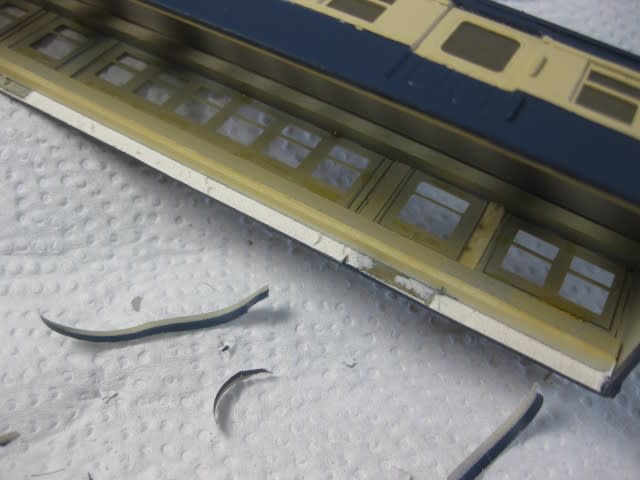

あとはシル、ヘッダー、雨樋を付ける必要がありますが、台車、カプラー、ベンチレーターを取り付けてひとまず仮組み状態まで持ち込みました。完成の姿を想像しながしばらく愛でることにします。

窓を抜きます。丸刀を使うのはドア上のRだけなのでサクサクと一気に。Hゴム満載の晩年旧型国電より楽です。妻面は内外貼りを貼り合わせ済み。

サーフェーサーを吹いて軽く研磨してからドアを貼ります。今回はIMONの真鍮エッチングパーツ(BD1001 旧国プレスドア)を使いました。戸当たりゴムのラインが表現されています。

プロトタイプは前面貫通扉が連結面と同じ800mmの広幅タイプとしました。最初は不格好であまり好きになれなかったのですが、没して久しい今となっては“西武らしい顔”として逆に愛着を感じます。西武新宿向き奇数車として編成の先頭に出てもらう予定です。テールライトは外付けのいわゆるガイコツ型ですが、光ファイバーで点灯化するので穴を開けてあります。通過標識灯を兼ねているので光源をひと工夫しなければなりません。

内貼りと3×3ヒノキの補強材を貼ります。木製屋根板/床板に対応したいつも通りのオーソドックスな構成です。

側板と妻板を接着して立体にします。窓柱が細いので今回は厚手の紙(スノーマット#400)を使ったのと、真鍮製ドアを使ったため、かなり頑丈になりました。

屋根板を整形して載せます。のぞみ工房の「ほぼぴったり屋根板H」を使用しました。幅はまさにぴったりです。運転台側の屋根は旧国と同じ“丸屋根”になります。

一方連結面側は切妻です。貫通ドアはたぶんプレスドアなんだろうなぁ・・・と思いつつ、見えないところなので手を抜きました。

あとはシル、ヘッダー、雨樋を付ける必要がありますが、台車、カプラー、ベンチレーターを取り付けてひとまず仮組み状態まで持ち込みました。完成の姿を想像しながしばらく愛でることにします。