七福神めぐりや七草めぐりは各地にあるようですが、そんな数多い中から深谷市の「深谷七福神・秋の七草寺」

をめぐってみました。深谷七福神・秋の七草寺 は次の通りです。

第一番 瑠璃光寺『大黒天/ハギ』

第二番 一乗寺 『布袋尊/ナデシコ』

第三番 宝泉寺 『福禄寿/キキョウ』

第四番 全久寺 『寿老人/フジバカマ』

第五番 惣持寺 『弁財天/オバナ』

第六番 泉光寺 『恵比寿天/オミナエシ』

第七番 正伝院 『毘沙門天/クズ』

秋の七草とは言え 咲く時季にずれがあるようで七草寺めぐりについては名ばかりになってしまいましたが、第一

番から順番に紹介してみたいと思います。

第一番

瑠璃光寺(るりこうじ)

『大黒天/ハギの寺』

山 号: 深谷山

院 号: 光明院

寺 号: 瑠璃光寺

御本尊: 釈迦如来像

宗 派: 天台宗

所在地: 深谷市稲荷町北9-25

【関東九十一薬師霊場第39番札所】

仁王門(山門)

江戸中期の享保年間(1716~1736年)建立 深谷市指定有形文化財

山号額

見てすぐの時は何と揮毫されているのか戸惑いましたが「深谷山」ですね

内部に三つ葉葵紋が見えますが、これは徳川家康逝去(1616)後に家康の遺骨を日光に奉遷する際には天海僧正

が当寺で休憩、慶安2年(1649)には寺領10石の御朱印状を受領していることからのようです。

仁王像

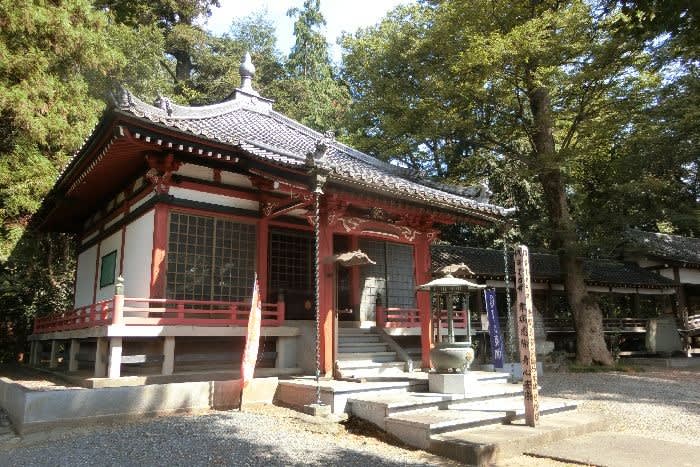

仁王門(山門)を潜った先には薬師堂 深谷市指定有形文化財

参道の両脇には献灯篭が 通称・深谷薬師と呼ばれる

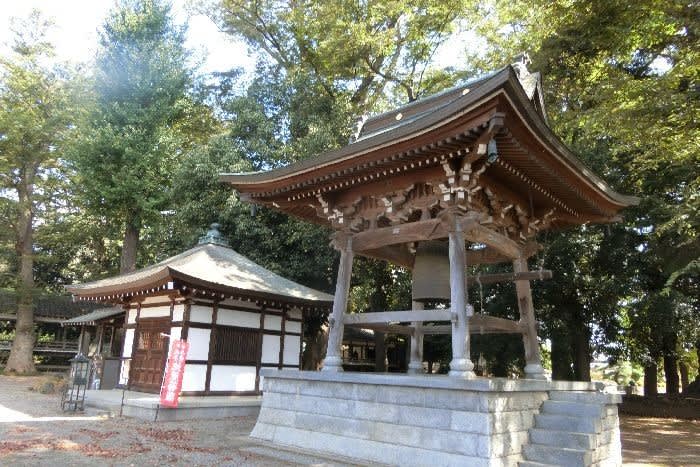

地蔵堂(奥)と鐘楼(手前)

薬師堂 深谷市指定有形文化財

仁王門(山門)の右方にある本堂参道

定門 深谷市指定有形文化財

同上

本堂

同上

扁額 寺号「瑠璃光寺」

本堂と薬師堂を繋ぐ回廊 本堂→薬師堂

本堂と薬師堂を繋ぐ回廊 薬師堂→本堂

回廊の下を潜ると開山・慈覚大師の「御手植椎」

さて目的の『大黒天』と『ハギ』はどこにと探すに、本堂右手の庫裡の前の方に多層塔がありその後方に

居りました ハギに囲まれた『大黒天』さんが・・・でも、萩の花は咲いていません

同上

同上

ほんの僅かに咲いている花を これで何とか秋の七草寺『ハギの寺・瑠璃光寺』に・・・

同上

ハギの花はまだまだでしたが、百日紅はまだまだ盛りを極めていました

こちらは白色の百日紅

参詣日:令和5年(2023)9月14日(木)