奈良県五條市大塔町篠原

案外と知られていないようであるが、奈良県は滝の宝庫である。

一般的に奈良と言えば、神社仏閣などの歴史的な面の印象が強く、その南部に近畿地方最高峰が聳えていることさえ知らない人も多い。

標高こそ2000メートルに満たないものの、地形の険しさや滝の数は、全国屈指のものがあると思うし、最後にニホンオオカミが捕獲されたのも奈良県だ。

ここ、舟ノ川の流れる篠原地区には篠原踊りというものが伝わっている。

大きなオオカミが村の人々を困らせていたので、退治するため、氏神様にこの踊りを奉納したのだという。

そんな話からもこの辺りの山深さが窺えるが、今回の目的地はその篠原集落から更に車で林道を進み、徒歩で道なき道を奥深くに進んだ上流部である。

そこに、数多い奈良県の滝の中でも最も変わった、不思議な姿の滝がある。

二年ほど前にその姿を知り、いつかは、と思っていた滝で、以前に紹介した滝本北谷と同じく、強い思い入れを抱いて現地に向かった。

その前日、前回紹介した洞川八幡宮から天ノ川沿いの道を下り、国道168号線に出てから高野辻という峠を越えて篠原地区に入ることにした。

高野辻は展望も良く、駐車するのに良い場所もあったので、ここで車中泊することにした。

まずはそこからの写真を。

高野辻にはヘリポートがあって、その横に展望を楽しむために東屋の設けられた場所がある。

展望が得られるのは東西方向で、これは西側、高野山方面を望んだもの。

こちらは反対側の大峰山脈方面。

雨が降ったわけでもないのに谷間から絶え間なく雲が湧き上がり、ここが深い山中であることを実感する。

夜中に目を覚ますと月が出ていた。

月明かりの下、依然、湧き続ける雲と青い山脈が見えたので写真を撮っておく。

最も高い部分が近畿の最高峰、八経ヶ岳である。

まだ暗いうちから出発。

舟ノ川沿いの林道は予想通り落石が多く、度々車を停めて道路に転がった石を除去しながら進む。

林道終点(地図上ではずっと先まで林道が続いているが、車止めがあるので入れるのは橋の手前まで)の少し手前にある広場に駐車。

時刻は5時前だが既に明るいのでリュックを背負って歩き出す。

橋を渡り川に下りる。

一般登山者はそのまま林道を進み七面山へ向かうコースを取るようだ。私の向かう方に道は無く、ゴロゴロと石の転がる河原状の場所を適当に進むことになるのだが、そこにある看板には、この谷は危険なため、二次遭難を防ぐ意味でも、遭難その他事故の際の捜索には応じない、といったことが書かれている。

この看板の存在は事前に知ってはいたが、ちょっと気持ちが怯みそうだ。

谷間はまだ早朝の雰囲気で、緑も深く気持ちが良い。

この辺りではまだ右岸に林道が通っているが、これは廃林道である。

左岸から流れ込む支流に小滝。

滝の上には七面山方面へ向かう林道が見えている。

この辺りで川に沿っていた廃林道も行き止まりになり、両岸が岩盤質になってくる。

気温はまだ10度以下で寒く、足を濡らす気になれないので慎重に進む。

草や苔が生えている場所はいいのだが、濡れた岩はかなり滑る。

写真で見ると簡単に進んで行けそうに思うが、足を滑らせると腰より深いところが多く、しかもよく滑るので難儀する。

ここの少し手前では、ちょっと緊張を強いられる場所もあって、早々に引き返そうかと思ってしまった。

だが、その奥に続く緑の深さと、この水の美しさを見れば、先へと進みたい想いが強くなる。

既に膝上まで濡れているが、最初こそ身を切るような冷たさに感じたものの、時間が経つと意外と平気である。

難易度はともかく、見た目にはだんだんと険しくなってくるので、景色を楽しみつつも緊張は解けない。

やがて右岸から支流が滝となって流れ込んでくる場所に出る。

ここにくるまでにも右岸から流れ込む滝が二つあったが、どちらも水量が少なく写真にならなかった。

上段、中段、下段を、アップも交えて撮ったが、表情が多彩でそれなりに面白い。

本流の方は両岸の壁が立ち廊下となる。

岩壁の立つ両岸の厳しさとは裏腹に、間を流れる水は穏やかで優しい。

水辺に腰を下ろして一服すれば至福のひとときになる。

廊下を少し奥に進めばアメ止滝が見えてくる。

アメとは恐らくアメノウオのことで、一般にはアマゴのことである。

つまり各地によくある魚止滝と同じ意味だと思われる。

滝上の緑は美しく、滝から流れてくる水も、微かに青みを帯びて美しい。

私が見たい滝はもっと上流にあるので、この滝を越えねばならないのだが、手前に横たわる淵は胸ほどの深さはありそうだし、当然、滝も登れそうにない。

少し戻ると左岸の斜面を登っていく踏跡があるので、それを使って高巻きする。

ここに高巻き道があるのも事前に調べて知っていたのだが、最初から、ある不安を抱いていた。

何となく、ネットで調べている時点で、この高巻きではダニに出遭いそうだなぁ、という不安だ。

実際、ダニが潜んでいそうな笹を掴んだり、掻き分けたりしなければならないので、少しの距離でも度々立ち止まって服についていないかチェックする。

・・・・・・今まで何度か見たようなダニは見当たらない。

が、何かホコリのようなものが沢山ついている。

・・・・・・・・・顔を近付けて暫し凝視すれば、それがホコリではなくダニの形をしていることに気付く。

0.5ミリほどの大きさで、その数、上半身だけでおよそ40匹ほど。

下半身や髪の中にもいるだろうし、身体全体で100匹くらい付いているかも・・・。

もう居ても立ってもいられなくなり、高巻きの樹林帯を抜けて河原に下りると、全身をはたき、リュックも調べる。

リュックの方にはよく見かける2ミリほどの大きさのダニも一匹。

だが小さい方はとても調べきれない。

何だか全身がむず痒くなってくるし、モチベーションも下がるけれど、ここで引き返すわけにもいかない。

やや長い休憩を取ってから、先へ進むことにする。

(その4まで続きます)

2万5千分1地形図 辻堂

撮影日時 110525 5時10分~6時40分

駐車場所 あり

地図

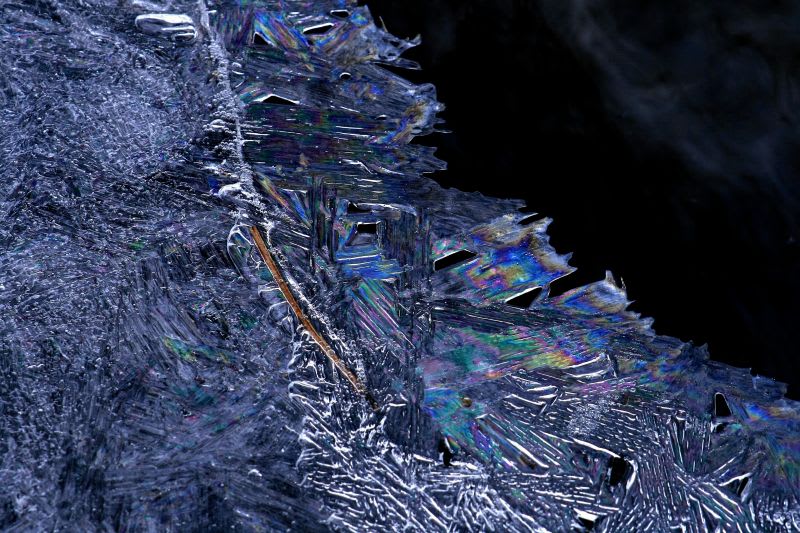

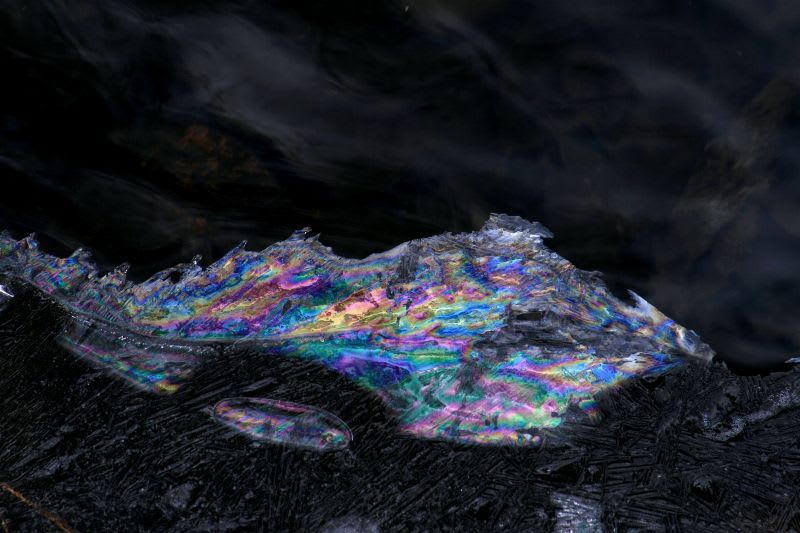

さて、前回の続き、というか、今までとはちょっと違った氷の表情を集めてみた。

滝こそ凍らなかったものの、今冬の厳しさは今までの冬には見られなかった氷を作ってくれた。

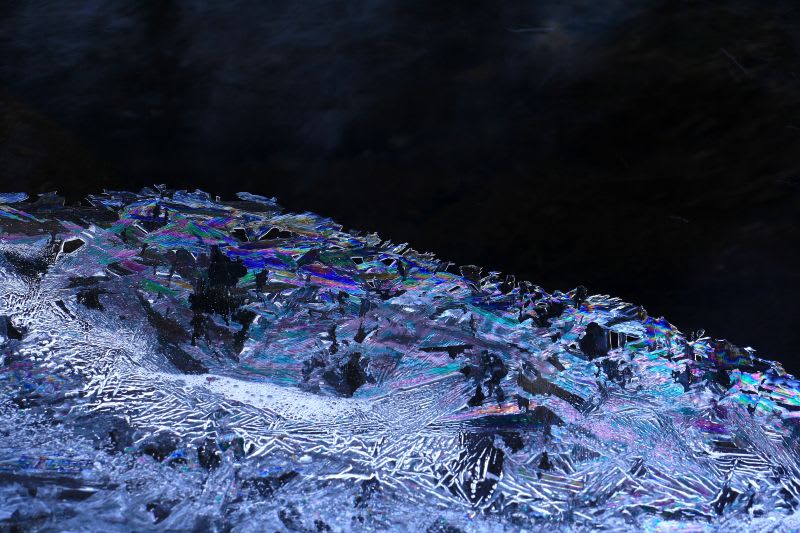

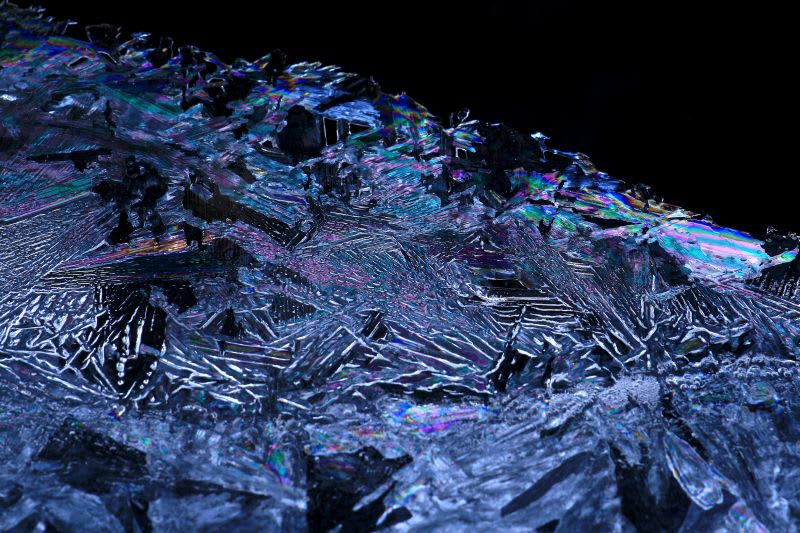

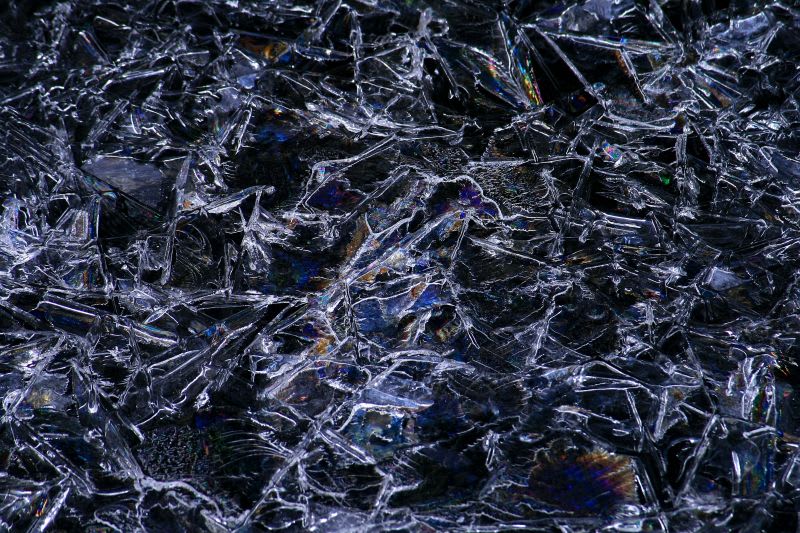

特に、流れのある水面の上に形作られた氷は、水の動き、水面を走る風、微細な水飛沫などの影響からか、驚くほど複雑で繊細な形状を描いていた。

複雑な形は複雑に光を反射させて、美しくも不思議な氷の世界を見せてくれる。

今までと違うな、という氷を最初に見つけたのは左岸から支流が流れ込む辺りで、水面の上に咲いた花のように見えた。

そこからは、どんどん水面の氷が見られるようになる。

そこに虹色の光を見つけると、ファインダーの中の世界に夢中になり、寒さも音も消えた。

水面の氷とひとことで言っても、流れの強さや日当たりによって形状は様々だ。

ハップル宇宙望遠鏡が捉えた宇宙の姿に驚嘆することがあるけれど、地球もその宇宙の一部で、実は身近なところにも、そんな宇宙の片鱗を窺わせる姿が隠されているのだな、なんて大袈裟なことを思ったりもする。

やや流れの強いところでは、枝葉のように氷が伸びている。

融かさずに持って帰れたら、なんてことも考える。

流れの弱い、氷結と溶解を繰り返すような場所にも、持ち帰りたくなるような色が散りばめられていて、持ち帰れないその口惜しさを写真に捉えることで慰めてるような・・・。

日当たりの良いところでは幻想的な色は影を潜めたが、ぱっと辺りが明るくなったかのようで、やはり花が咲いたみたいに見える。

日陰では、メタリックな昆虫の重なりのようにも見えてきた。

ああ、でもやっぱり宇宙かも・・・。

ちょっと中途半端な季節になって、暫く撮影に行く予定が無いので、また更新まで間が空きそうです。すみません。

もしかしたら、ふらっとどこかへ出かけるかも知れませんが・・・。

今年最初の撮影は、琉璃渓に氷の写真を撮りに行こうと決めていた。

もはや1月の恒例行事のようなものだ。

年明け早々、琉璃渓に近い園部町の気象庁観測地点では、なんと氷点下10.8度を記録した。

すぐにでも出かけたくなったが、それなりに雪も降ったようだし、一日や二日、冷え込んだところで大して凍りはしないだろう。

毎日のように気象状況をチェックしつつ、1月半ばに道路の様子を見に行ったところ、琉璃渓への途中にある峠はまだ路面に雪が残っており、凍結しているようだったので引き返した。

行きたいけど行けそうにない、といった状態が続いて悶々としていたが、ご存知の通り、この1月は寒い日が続き、日を追うごとに凍結が進んでいっているのではないかと期待も膨らんだ。

そうこうしているうちに1月も終わった。

月末にも氷点下9.2度を記録。しかも、1月中、全ての日の最低気温が氷点下だった。

過去の記録を調べてみると、一ヶ月間、最低気温が全て氷点下というのは1981年以来のことだった。

こうなると、今度こそ氷瀑が見られるのではないかと期待せずにはいられない。

2月1日の朝に出発。

途中の天王付近ではかなりの雪が残っており、多いところでは20センチ近くもありそうだったが、幸い路面に雪は無い。

琉璃渓上流のダム湖付近にある駐車場に車を入れる。

湖面も大部分が凍っている。

慌しく遊歩道を駆け下り流れのそばへ。

が、今まで見たなかでは最も氷が多く見られるものの、水は普通に流れており、ちょっと拍子抜けする。

琉璃渓では下流に行くに従い凍結の度合いが高くなることは承知しているが、この時点で氷瀑の可能性は無いものと結論が出てしまった。

氷瀑の可能性が無いとはいえ、氷はいっぱいで楽しい。

遊歩道も雪が残っているところが多く、数年ぶりに雪の感触を楽しみながら歩く。

冬にしては水量も多く、勢いよく流れているが、流れ以外の水は全て凍りついて、まさに冬の渓谷といった風景が続く。

去年の冬と同じ場所や似たような写真が多いけれど、見比べるとやはり氷の量が違う。

やはり下流に進むにつれ氷は増える。

日照の関係なら部分的な違いになるだろうから、外気に触れることによって水温が下がるなどの理由で、下流の方が水が冷たいのかも知れない。

ただ、昨年に比べ凍結度が増して氷が大きくなったぶん、透明度や繊細な造形は少なくなった気がしないでもない。

やがて、流れがほぼ全面凍結している場所も見られるようになってきた。

流れの緩いところだけではあるけれど、岸から少しずつ少しずつ凍っていき、ゆっくりゆっくりと、その動きを止めていったのだから凄いことだと思う。

それにしても、滝が凍るにはどれほどの条件が必要なのだろうか。

ただ、滝が凍れば美しいだろうけれど、それはどちらかと言えば豪快な美しさだろうと思う。

この凍った水面の繊細な美しさを見られれば、それだけでも満足する。

更に凍った場所が増えてきて、川面が全面凍結しているのも珍しくなくなってきた。

淡い朝の光を浴びて、所々で虹色を帯びる。

肉眼では仄かな虹色なのだけど、PLフィルターで邪魔な反射光を除去してやると鮮やかな虹色が浮かび上がる。

普段、気づかないだけで、光はいつも美しい色を湛えているのだと思う。

白、青、黒だけで描かれる風景も、また別の美しさがある。

さて、ラストは昨冬来たときに最も美しいと思えた滝。

滝身と水の落下点以外は豪快に凍りつき、やはり繊細さが失われてしまった感はあるが、それでも冬だけが描く、凛として研ぎ澄まされたような、より冬らしい空間になっていた。

この滝はいい撮影ポジションが取りにくい。

で、足元を見れば滝壺は凍っているわけで・・・ちょっと片足を乗せてみる。

割れる気配もないので両足を。

平らで三脚も立てやすいし、滝も撮りやすい角度だし、これはいい、と楽しくなってきたところで、ミシミシと音がし出した。

氷の上げる悲鳴に慌てて岸へ向かおうとしたが、あっという間も無く足元の氷が丸く抜け落ちた。

岸から一歩踏み出しただけのところだったので、割れてもせいぜい足首くらいの深さだろうと思っていたのに、膝上まで水没してしまう。

膝上まで氷水に浸かれば、全身に寒さが広がるのではないかと不安になったが、どういうわけか、ちょっと足元が冷たいな、と思うくらいで平気である。

氷に魅せられたのか、ただ鈍感なだけなのか・・・。

今回は、ほぼ氷が主役ではあるけれど、ある程度は風景的要素がある写真を中心にして「その1」ということにした。

「その2」では、風景というよりは、氷そのもの、ということになるだろうか。

特に今回の琉璃渓で多く見られた、虹色の鮮やかで繊細な表情をたくさん撮ったので、似たり寄ったりではあるけれど、それらを集めて載せようと思う。

2万5千分1地形図 埴生

撮影日時 110201 8時20分~11時40分

地図

駐車場 あり

奈良県宇陀市室生区龍口

正月三が日は普通に仕事、しかも正月手当て等は一切無し、ということで、新年早々、愚痴から始めたいところではありますが、それはともかく、あけましておめでとうございます。

このブログも、間もなく開設して三年になろうとしています。

飽き性で邪魔くさがりの私が続けられているのも、多くの方が見に来てくださっているからで、感謝の気持ちでいっぱいです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、年明け最初の更新だけれど、何度か書いているように、私は冬に撮影をすることが少ない。

お正月らしい写真も無いし、結局は昨秋に撮った写真の残りということになってしまった。

山椒谷は昨年の夏にも掲載している。

その時、秋の風景もぜひ見たいと思ったので再訪。

秋は四十八滝への行楽客が多いので、今回は山椒谷の上流側から入ることにした。

夜明け前のまだ暗いうちから谷に下り、流れに沿って歩いていく。

水量は前回よりだいぶ少ないし、気温も低いので足を濡らさないように進む。

明るくなるにつれ、周囲の様子がはっきりとし、紅葉が殆ど終わっていることに気付かされる。

多くの葉が落ちてしまった谷の風景は、夏の潤いと色彩に富んだものとは違い、殺風景と言っていいほど寂しいものだった。

これが同じ谷かと思うくらい魅力に乏しく、艶やかだった岩も、きらきらと輝いていた水面も眠ってしまっているかのようだ。

あまり写真を撮る気にもなれないので、琉璃渓のときと同じく、落ちている葉っぱを見ていくことにした。

澱みに落ち葉が集まって随分と賑やかなところがあった。

頭上は寒々しいけれど、足元にはまだ秋の装いが残っている。

水底にも落ち葉が集まって、錦の帯を描いていた。

秋をそっと閉じ込めているようだ。

あまり撮る場所も無いので、あっという間に前回とても気に入った大きな淵に辿り着く。

ここも、べつの場所のように味気ない風景になっていたが、水の美しさは変わらず、水面に散ばる葉は空中に浮いているようにも見える。

この淵までを往復するつもりだったので、ここで引き返すことにする。

帰りはもう少し丁寧に水面や落ち葉を見ていく。

水の色も、冬の色になって、冷たく鈍く光る。

斜面に太陽の光が差し込むようになり、目が覚めたように水面に色彩が甦ってくる。

やがて水面にも日の光が注ぎ込む。

それでもやっぱり冬の色だろうか。

光もまた、冬の色になっているのかも知れない。

丁寧に見ても、予想外に早く林道に戻ってきてしまった。

撮り足りないので、林道沿いを少し歩く。

林道に沿った流れは、夏であろうと見るべきものも無いつまらない風景なのだが、水辺に下りて視点を小さなものに合わすと、それなりに面白いものが見えてくる。

これなどは林道に架かる橋の下、コンクリートに囲まれた水溜りを撮ったものだけれど、明暗差が色彩を強調して美しかった。

こういうのも写真を撮る楽しさの一つだ。

そのすぐ傍にある浅い淵には、まだ色を残した落ち葉が漂っていた。

ゆっくりと下流に向かって流れているように見えたけれど、スローシャッターで撮ると渦を描いていた。

紅葉のピークに出逢えなかったのは残念だったが、秋の名残を楽しめた。

2万5千分1地形図 大和大野

撮影日時 101119 6時40分~10時20分

駐車場 林道のやや広いところに邪魔にならぬよう。

地図

京都府南丹市園部町大河内

琉璃渓を掲載するのはこれで七回目だ。

そんなにいい場所かと問われれば、どちらかと言えば「お奨め出来ない」と答えるし、何度か書いているように、まずは水が汚れている時点で渓谷としての価値は著しく損なわれている。

手軽に行けること、そして、渓谷としての表情は決して悪くないことが、何度も足を運ぶ理由であり、写真を撮るという意味では、いろいろと試せて楽しい場所なのではある。

これも以前に書いたけれど、京都府立自然公園に指定しておきながら、何ら水質改善に取り組む様子が無い。

ただでさえ京都は滝や渓谷が少ないのに、現状を放置している行政の良識を疑う。

今の姿は、遠方から来られる方に見せるには、京都出身者として恥ずかしい。

今回は紅葉の進捗度を見るために訪れた。

まだ早いとは思っていたが、案の定、斜面の上部は色づいているものの、谷底は緑のままだ。

色づいている木々にしても、その色は冴えないし、とにかく何度も掲載しているので、撮る場所が大体決まってしまう。

そういうわけで、殆ど足元だけを見て、落ち葉を中心に写真を撮ることにした。

まだ青味を帯びた朝の表情。

落ち葉にも鮮やかなものは少なく、枯葉と言うべき色合いで残念。

枯葉ではあっても、それぞれ表情があって、楽しくはある。

岩も水も、それぞれ表情はあるし、やっぱりマクロレンズが欲しい~と毎度のように思いながらも、撮っていて楽しい。

撮っているのは楽しいのだけれど、見てくださる方が楽しいかどうかは甚だ心許ない。

でも、水面に浮かぶ葉、水底に張り付いた葉、岩に張り付いた葉と、たとえ同じ樹種の葉であっても様々で、やっぱり見ていて楽しい。

太陽がやや高くなってくると、水面も岩も、より多彩な色合いを浮かべるようになる。

結局、とにもかくにも私にとって、自然というものは面白くて素敵なものなのだと思う。

太陽に照らされた黄葉を水面が映し出すと、その葉自体よりも鮮やかな黄金色になったり・・・。

日陰の方が、空の青さをより強く映し出したり・・・。

紅葉は今ひとつで、足元のちいさな風景ばかりを撮ったけれど、これはこれで秋らしさを感じてもらえれば・・・。

2万5千分1地形図 埴生

撮影日時 101105 6時20分~9時10分

駐車場 ダム付近にあり。

地図

和歌山県西牟婁郡白浜町久木

このシリーズの一回目に、八草の滝の近くに是非とも見てみたい滝がある、と書いた。

その日はドン谷と八草の滝を見ただけで、その滝には訪れていない。

滝の名前は判らず、もちろん地図に滝記号も載っていない。

久木にある塩津谷に懸かっているというのが唯一の情報なのだが、塩津谷の記載もない。

だが、塩津山という名前の山は載っている。

恐らくここから流れ落ちる谷が塩津谷であろうという見当はつくのだが、地形を見る限り、滝がありそうにも思えない。

北隣にある集落内を通る谷を見てみると、こちらは滝のありそうな地形がある。

どちらにせよ、この二つのうち一つなので、初日は集落内を通る谷を遡ろうとしたのだが、動物避けのネットがあって、容易に通り抜けられそうにない。

時間もあまり無かったので、その日は諦めてドン谷と八草の滝に行った次第。

二日目の朝一は滝ノ谷を選んだので、再び久木に戻ることになる。

今日はまず塩津山から流れ出すほうに行ってみることにしたが、谷の入り口は木材置き場になっており、丸太を積んだトラックとフォークリフトがあって、二人の方が作業されていた。

入り口の雰囲気からして滝があるようには思えないのだが、とにかく作業されている方に、「この奥に滝はありますか?」と訊ねてみた。

「滝?」

と怪訝な顔をされてから、

「おい、この奥に滝なんかあったか?」

ともう一人の作業員の方に声をかける。

唸りをあげていたフォークリフトが止まり、作業が中断して恐縮する。

「上まで行ったことあるけど、滝なんて無かったで」

やはりここではないのだろうか? でも、一般の人がそんなに奥まで行ったとは思えないし、道から見えにくい場所にある可能性もある。

「なんちゅう滝や?」

「名前は判らないんですけど、塩津谷にあるらしいんです」

「塩津谷? 向こうに見えてる山が塩津やけど、ここが塩津谷なんかなぁ。そもそも水流れてへんで?」

どんどん可能性が減っていく。

「もうちょっと行ったとこに民宿あるやろ。そこの人が詳しいから行って訊いてみぃや」

民宿に道だけ訊ねに行くのは気が引けるが、仕方がない。とにかくここの滝が一番見たくてこんな遠くまで来たのだ。

民宿前にちょうど人が出ていれば訊ねやすいのだが、あいにく人影は無い。

呼び鈴を押して出てきてもらうのもなぁ、と暫く躊躇ってから、意を決して玄関前へ。

玄関は開け放たれていて、奥にお婆さんが座っているのが見える。

「すいませーん」

と声をかけると、お婆さんが玄関前まで出てきてくださる。

塩津谷のことを訪ねると、やはり先ほどの場所がそうであると簡単に答えが得られた。

そして、ここの水も、近くのキャンプ場の水も、塩津谷の水を使っていることなどを教えていただく。

「滝がありますよね?」

「あるある」

「岩に囲まれた滝ですね?」

「そうや、けど今でも行けるんやったかいな」

「じゃあ行ってみます」

「なんかの調査か?」

「いえ、滝の写真を撮るだけで・・・」

「お茶でも飲んでいくか?」

南紀の人は温かい。

お茶をよばれてお婆さんと色んな話をしたい気もしたが、滝ノ谷に行ってズボンはびしょ濡れだし、そこまで甘えるわけにもいかないので辞退する。

何だか名残惜しいような思いで頭を下げて、先ほどの場所に戻る。

「あるってか?」

先ほどの作業されている方が、戻ってきた私に気づいて声をかけてくれる。

更に、木材置き場の横の道の奥に小屋があるので、その前にでも車をとめておくように指示してくださる。

口調は荒っぽいが、やはり温かい。

木材置き場の横の道を進むと小さな橋があって、その奥に朽ちた小屋がある。

そこに車をとめて歩き出すが、橋の上から見ると、確かに水は流れていない。

道を少し戻って、斜め上に上っていく未舗装の林道に入る。

すぐに右下に朱色の鳥居が見えてくる。

鳥居の先には同じく朱色の橋が架かっていて、対岸に社殿というか祠が二つある。

神社名は判らなかったが、帰りに先ほどの橋を見たら「妙見橋」と書かれていたので、妙見さんなのだろう。

このすぐ奥は砂防ダムがあって、その上流は雑草に覆われた広い場所になっている。

しかも谷はコンクリートで護岸されているし、相変わらず水も無く、およそ滝などありそうにない。

お婆さんの話を聞かずに来ていたなら引き返していただろう。

暫くつまらない景色が続くものの、あちこちにゴーラがあって、南紀らしいなと思う。

ゴーラとは丸太をくり貫いて作った野生のミツバチの巣箱で、蜜の採集を目的に、林道沿いの林縁などに設置され、南紀ではよく見かけるものである。

やがて谷が二手に分かれるところで林道が尽きる。

ここにきてやっと水音が聞こえるようになる。ここより下流は完全に伏流しているのだろう。

右手の谷の奥へと続く踏み跡があるのでそちらに進むが、あまり人は来ないらしく、羊歯に覆われている。

水辺を進むようになるとすぐに取水場所がある。やっと谷間を行く気分ではあるけれど、それでも滝のあるような気配は無い。

が、そこから僅かな距離で、まさに豹変といった感じで地形は変化する。

両岸ともなだらかな斜面だったのに、前方には岩が立ち塞がり、流れの奥は洞窟のようにさえ見える。

岩に囲まれた空間は大した距離ではないものの、この空間は充分感嘆に値する。

以前に紹介した、古座川源流にある植魚の滝のある空間にはさすがに及ばないが、ここは地元の人しか知らない、ほぼ無名の滝である。

ドン谷の滝は殆ど人に知られていないと書いた。

でもここは、全くと言っていいほど人に知られていない。

しかも険しいわけでなく簡単に行けるのだから、もう驚くほかない。

岩ばかりの空間で緑は少ない。

閉鎖的な薄暗い場所のせいでもあるが、見上げた先の緑がまぶしく感じられる。

とはいえ、少ないながらも羊歯の緑が滝を彩っていて、こちらは目に優しい緑だ。

羊歯と滝の取り合わせは、とても柔らかい印象。

だが、何より目を引くのは、やはり岩の表情だろう。

美しいというか艶かしいというか、とにかく見入ってしまう造形だ。

見所はここだけで、渓流の美しさや楽しさは無いが、八草の滝に行かれる方は、ぜひ立ち寄られるといいと思う。

もっと知られてほしいような、でも秘密にしておきたいような、そんな滝である。

尚、今回の日置川周辺の滝巡りに当たっては、「和歌山 南紀から」というブログを参考にさせてもらいました。

厚くお礼申し上げます。

2万5千分1地形図 富田

撮影日時 101022 11時10分~12時30分

駐車場 谷の入り口付近

地図

ドン谷、八草の滝を見た後は、日置川を少し上流に進み、支流の城川沿いの道に入る。

城という集落の手前、道の広くなっているところで車中泊をする。

時刻は18時くらいだったが、通る車も無く夜更けのような雰囲気だ。

そんな中、たった1台だけ、城に向かってバスが通っていった。

城が終点なのだろう、暫くで折り返してきて、今度は日置川方面に走っていく。

真っ暗な谷間の細い道に、バスの車内だけが煌々とした明かりに浮かび上がり、何だかちょっと「となりのトトロ」に登場する猫バスを連想してしまった。

何となくいい夢が見られそうな気がして、そのまま眠りに落ちる。

翌朝は、というか3時過ぎには目が覚める。

時間を潰してから薄暗い中を城の神社に参拝した後、地図にも名称が載っている滝ノ谷に入る。

入り口は谷沿いに林道が伸びているように思ったがすぐに行き止まり。

探せば踏み跡くらいはありそうだけど、面倒なので足を濡らしながら河原を歩く。

地形図からも想像出来るように穏やかな谷だ。

ただ、滝の谷という名称からすると、どこかに滝がある筈という予想も立つ。

尤も、ちゃんと滝があることは事前に確認済みなのだけど。

左岸が大きく伐採されている場所に出る。

比較的明るい場所にはアケボノソウがたくさん咲いていた。

花弁にある緑色の斑点がなんとも爽やかな印象を与える花だが、例によって私の持っているレンズではアップで撮れない。

伐採地の先からは谷間が狭まり、少し岩も目立ってくる。

振り返れば水面が綺麗だ。

概ねこういった風景が続くので、単調といえば単調だけど、心地よいといえば心地よくもある。

また岩が目立つようになってきた。

昨日のドン谷や八草の滝とは岩の表情も違うようで、水の色も少し違って感じられる。

やがて低い壁が立って、ちょっと廊下状になる。

雰囲気的に滝が出てきそうな感じだ。

予想通り、この谷初めての滝が現れる。

この滝が谷名の由来なのかも知れないが、落差は4メートルほどで、あまり立派なものでもない。

さて、周りを見回すが道らしい道は無い。

少し引き返せば簡単に斜面を登って滝の上へ巻くことが出来るだろうけど面倒だ。

滝の右側から岩に取り付き、水飛沫を浴びて登る。

傾斜も緩く、手がかりの多い岩なので簡単だったが、水飛沫を浴びてダイレクトに滝登りをするのは十数年ぶりのことで、妙に清々しい気分。

滝上は再び穏やかになる。

倒木が多く、流れを跨ぐように横たわる木には、苔だけでなく、いろんな植物が芽吹く。

左にあるマツカゼソウは問題ないが、右に密集している杉の苗は、大きく育つことは出来ないだろう。

穏やかな流れが続く。

ここは増水すればもっと美しい風景になりそうな気もする。

こんな風に、静かに森を行く気分も捨て難いけれど。

また少し岩が出てきたなと感じる頃、不意に前方の両岸が高みを増して廊下を形成する。

足許の水の色も、美しさを増したように感じる。

廊下の奥には小さいながらも滝が懸かっている。

手前にある倒木が邪魔なので除けようとしたのだが、力が足りず断念。

写真を撮る際、無いものを加える───例えば花を持ってきて置くだとか、水面に葉っぱを浮かべるとかいう行為は、私の中では禁止事項である。

逆に、取り除くという行為の場合、ゴミは当然OKで、枯葉や落ちている枝、倒木までは構わない、ということにしている。

閉鎖的な空間ではあるが、危険箇所も無く、ワクワクするような気分で滝へ向かう。

滝の前へ。

落差2メートルほどで、滝というには小さいが、岩の表情は特徴的だし、周囲の雰囲気もなかなかのものだ。

浅いながらも滝壺もあるし、その水色が美しいのもいい。

この上にもまだ小さな滝はあるらしいのだが、この滝を登るのも面倒だし、この後、他にまだ行きたい場所もある。

ここを堪能し、引き返すことにする。

さて帰り道、険しい谷ではなかったけれど、最初に登った滝はちょっと問題になる。

登りはいいけど下りは危ないかも知れない。

というわけで、滝上で周囲を見渡すと、左岸の山腹へと伸びていく踏み跡を見つけた。

あまり人は歩いていない様子で、恐らくは動物達が歩く機会の方が多いだろう。

こういう道で気になるのはダニである。

なるべく木の葉や羊歯に触れないように歩いていたのだが、ふと気づけば左手の袖口にダニが4匹。

今まで見たことのあるダニより大きめのヤツで、そんなのが4匹も固まって付いているのを見ると、鳥肌が立ちそうになる。

慌てて指で弾き、やはり水際を歩いた方がいいということで、急斜面を下って流れの傍へ。

全身を点検し、他にダニがいないのを確認。ドッと疲れが出る。

自然が好きなのに、ダニがこんなに苦手ではイカンなぁ、と思いつつ、重くなった足で駐車場所へと戻った。

2万5千分1地形図 市鹿野

撮影日時 101022 6時20分~8時50分

駐車場 滝ノ谷入り口から北側へ少し行ったところで道がやや広くなっている。

地図

南紀へは今までに何十回も行っているけれど、その殆どが潮岬より東側で、西側といえばすさみ町くらいしか訪ねていない。

それがずっと気になってはいたのだが、魅力的な滝や風景は東部に多く、行きたい場所は次々に思い浮かぶのに、西部となると、さて、どこがいいだろう、といった状態だった。

特に白浜町は観光地のイメージが強く、惹かれる要素など見当たらなかったのだけど、今回訪ねた場所は、白浜町といっても旧日置川町で、こうなるとイメージは大きく変わる。

日置川流域は、西部では最も魅力的に思えるし、地図を見れば面白そうなところが幾つも見つかる。

ただ、その流域はかなり広範囲に亘っており、旧本宮町や、古座川の源流である大塔山にも及んでいて、一日や二日ではとてもそんなところまで周れないので、今回は比較的下流部にある、八草の滝の近辺を探索することにした。

というのも、この近くに、是非とも見てみたい滝があるからである。

国道42号線から日置川沿いの道に入り、まずは八草の滝を目指す。

日置川沿いは予想以上に鄙びた雰囲気で、途中にある「えびね温泉」の看板が目に付くくらい。

一方、八草の滝は日本の滝100選に入っているので、道中に看板くらいたくさん出ているだろうと思ったのだが、目立った看板は見当たらず、いつの間にか通り過ぎてしまっていた。

引き返して久木の集落近くに車をとめて歩き出す。

久木橋を渡らず、日置川の右岸にある未舗装の道に入る。

この辺り、断面が直線的で鋭利な石が多く転がっているので、車では入らないほうが無難だ。

やがて道がやや狭くなり、左手に岩が立ってくるようになると前方に素掘りの短いトンネルが見えてくる。

今は日置川の左岸に車道が通っているが、車社会になる以前はこちらが川沿いを行き来するルートであったらしい。

トンネルをくぐって振り返る。

とても短いけれど味わい深い。

今は山仕事の人とか私のような物好きしか通らないが、かつては重要な生活道だったのだろう。

道が二手に分かれ、八草の滝へは右の日置川沿いに続く道を行くのだが、まずは左へ進むことにする。

左はドン谷へと入っていく道で、この谷にも滝があるようなのだ。

道はもっと悪くなると思っていたのに、こんな切通しが現れてびっくりする。

改めて地形図を見てみると「庄川越」の記載があって、通常の山道とは違う等高線に沿うような勾配の緩いルートが描かれている。

白浜や田辺方面とを結ぶ道で、昔は荷車なども通って物資を運んだのだろう。

切通しの壁。

暫し、遠い過去の賑わいを思い描く。

道は谷川からやや離れた場所を通っており、流れの様子はあまり見えないので、右岸から鍋津呂谷が合流する手前付近で水辺に下りることにする。

滝のある険しいところは通り過ぎてしまっているようであるが、帰りに流れに沿って下ることにして、まずは上流に向かってみる。

滝というには落差が小さいが、この辺りの直線的な岩が特徴ある姿にしている。

平面状の岩も多く、艶のある光を反射する。

これ以上進んでも特に何も無さそうなので、引き返して鍋津呂谷の方にも入ってみる。

こちらにも小さい落差があったが、やはり岩が特徴的だ。

ドン谷に戻り、流れに沿って下っていくことにする。

小さな落差はあるものの、概ね穏やかな流れが続く。

やがて滝音が響いてきて、それなりの落差の滝が現れる。

滝を下りるのは無理だろうと思いきや、左岸の岩が見事に階段状だったので、簡単に滝下へ。

この滝、見る位置で表情がかなり変わる。

これは別の滝のようだけれど、真ん中の段を横から撮ったもの。

岩が、自然を模した人工物のような、それでいて人工物では出せない美しさを持っていて魅力的だ。

もっとじっくり撮りたい面白い滝だったが、時間があまり無いので先に進む。

平流の部分も捨て難い美しさがある。

ちょっと写真が傾いているようにも見えるけれど、流れの奥を見てもらえば判るように傾いているのは手前の岩である。

この谷、他にもこんな感じのところがあって、写真を撮っていると平衡感覚がおかしく思えることがあった。

こういう流れの雰囲気はとても好きだ。

再び滝音が響いてきて、前方がストンと切れ落ちている。

今度は下りるのは不可能で、下を覗けば井戸の底に吸い込まれるような迫力がある。

少し手前に崩壊した低い堰があり、そこから水路跡が伸びているので、それを辿ってみる。

岩を削り、切通しで水路が築かれている。

向こう側が谷川で、こちらに来ると滝音が更に大きく響いてきた。

岩の上には祠のようなものがあり、その横の石には名前らしき文字が刻まれている。

それにしても、これだけの手間をかけて切り開かれた水路に驚くと同時に、それが今は使われていないのが、何か寂しいような物悲しいような。

滝の全容が見えてきた。

まるで放水口から水を噴出しているダムのような姿だ。

水路跡に沿って進むつもりだったが、もっと滝の近くに行きたいと思い、もう少し下流から斜面を下りることにした。

流れに下り、滝に近づいていく。

岩が立ちはだかるように聳えて圧迫感がある。

あちこちに動物の糞があって、自然の真っ只中にいる気分だ。

斧で断ち割ったような岩に感嘆する。

ここも人工物のようでありながら、やはりその美しさに息を呑む。

岩の造形、映し出す光に見惚れる。

こんな滝が殆ど人に知られていないのだから、やはり南紀は凄い。

滝から下流は、また穏やかな流れになる。

少しの距離で、前方が明るく開けてきた。

日置川との合流地点だ。

暗く狭い谷間から、明るく伸びやかな日置川の河原を見るとホッとする。

暫くぼーっとしたいところだけど時間が無い。

既に夕暮れの気配が漂っているので八草の滝へ急ぐ。

日置川に沿った道を進むが、土砂が流れ出しているところなどあり、意外と険しい。

日置川から少し離れて暗い谷間に入ると八草の滝までは僅かだ。

滝の手前にはイヌマキの大木があって、祠もある。

そして八草の滝。

日本の滝100選の中では評価が低く、実際、地元もあまり宣伝している様子が無い。

落差は結構あるけれど、水量は少なめで、姿もぱっとしないとは思う。

岩がこの辺りの特徴を出していて個性的とは言えるのだが・・・。

雨後に水量が増えれば、もっと美しい姿なのだろうか。

ただ、殆どの人は日置川の対岸から遠望するのみで、滝下まで来て見る人は少ないようだ。

水量が少ないので遠望では更に見映えがしないし、それで評価するのはちょっと可哀想な気はする。

岩の反射の美しさなど、対岸からは全く判らないのだ。

それにこの岩の表情は、水量によって水の表情をも大きく変化させそうで、なかなか奥の深い滝なのではないだろうか。

かなり暗くなってきた道を急いで戻る。

明日に備えて、車中泊場所を探さねばならない。

2万5千分1地形図 富田

撮影日時 101021 14時10分~17時10分

駐車場 久木橋の東側にスペースあり。西側のスペースはバスの転回場所なので注意。

地図

カツラの巨木を後にして、更に上流へと進む。

地形図でも判る通り、両岸の勾配は緩やかになり、谷間はゆったりとした空間が広がり出す。

緑が深くなってきた。

斜面には下草や潅木が無く、地面が剥き出しになっているのは多雪地帯だからだろう。

木々も密集せず、一本一本のテリトリーが広い。

それでいて大きな木が多いから、緑が疎らな印象は無い。

特にカツラの大木は次から次へと現れる。

見上げた斜面上にはトチの大木が多い。

トチの実は大きいので、地面に落下してくる度に、パキッとそれなりに大きな音を立てる。

こちらもその都度、クマか!? と思って振り向いてしまう。

トチも多いが、やはりカツラの方が圧倒的な存在感を放つ。

太さもそうだけれど、他の木には無い表情を持っていて、武骨な、陰翳の深い姿に見入ってしまう。

巨樹の向こうにも巨樹。

一部の登山者の間で、「トチとカツラのワンダーランド」と呼ばれているようで、なるほどとも思うが、私は横文字での表現はあまり好きでは無いので、ほかに何か的確な表現は無いものかと思案する。

結局、陶然とするばかりで何も浮かばない。

ここも、巨樹と巨樹と巨樹。

カツラには水辺がよく似合う。

これも大きい。

ここもまた、巨樹の向こうに巨樹。

クマへの不安は付き纏うものの、夢見心地にさせられる。

幹だけでなく、その根もまた逞しい。

こんな森が、地図にも載らず、何の保護指定も受けず、あるがままに残っているのは不思議なくらいだ。

これもまた、一、二を争う大きさ。

だが、もうどれが一番大きいとか、そんなことはどうでもよくて、この環境がいつまでも残ってほしいと願うばかりだ。

水と、木漏れ日の調べ。

叢生する幹に、命の漲る様。

苔や、羊歯や、その他、多くの植物をも育んでいる。

たぶん、目に見えない微生物や、気づきもしない昆虫たちも養っているのだろう。

やがて谷が大きく左へカーブするところで、左岸から支流が流れ込んでくる。

巨樹の森は、だいたいこの辺りで終わる。

もっと遡っていけば、今度はブナの森に逢えるようだが、私はそこまで行く気力も無いので引き返すことにする。

往きは出来るだけ水際を進んだが、帰りは出来るだけ踏み跡を辿ることにする。

途中、茂みの中からイノシシが飛び出して肝を冷やしたが、向こうが逃げてくれて助かった。

鹿の声も、まだ時おり聞こえてくる。

横谷川まで戻る。

往きとはまた違った表情になっていた。

美しい石が多く、写真のように青いものや、緑色を帯びたもの、それから、石英の白い石が谷のあちこちに散らばっている。

途中、雨で三時間近いロスがあったとはいえ、もう谷間に西日が差し込む時間になっていた。

往きは雨で撮らなかった吊り橋も、明るくのんびりした雰囲気になって、重い筈の足も軽くなる。

林道に出て、駐車場所に戻ると、朝に見た風景が嘘みたいに穏やかで長閑な場所になっていた。

視野の隅で黒いものが動いたので、「クマか!?」とまた焦ってしまったが、二頭の黒毛の牛がのんびり草を食んでいるのだった。

撮影日時 100921 11時半~15時40分

若狭といえば海の印象が強いけれど、その東部、滋賀との県境付近は、ブナなどの落葉樹が多く残る奥深い山地を形成している。

高校生の頃、その山域にある野坂岳に登った。

カタクリの花や、珍しい植物を見つけることが出来たが、まだ谷筋に残雪が見られる時期で、深い緑には出逢えなかったし、ポピュラーな登山コースでもあったので、奥深さもあまり感じられなかった。

その野坂岳から流れ出す川に、横谷川というのがある。

甲森谷は横谷川の支流で、トチやカツラの巨木が繁っているという。

滝や渓谷の美しさを目当てに行く場所ではないだろうけれど、木々が美しければ、谷の風景も美しいだろう。

それに、今回の一番の目的は、それらの巨木達に逢いにいくことだ。

夜中に新庄の集落に入る。

集落内の狭い道を抜ければ、そのまま横谷川沿いの林道になる。

車一台ぶんの幅しかなく、しかも未舗装だ。

事前に調べた限りでは、林道途中にある関西電力の取水施設に駐車するのが無難とのことだったが、林道に入って200メートルほどで、通過困難な場所に遭遇する。

軽自動車や車高の高い車なら通れそうだが、私の車だと腹を擦りそうだ。

やむなく、真っ暗な狭い道をバックして、農道との分基点の広場に駐車する。

ちょうど送電線の真下だったので、地形図を見れば現在地が一目瞭然。予定より歩く距離が500メートルほど長くなった。

朝を待ってウトウトしている間に雨が降る。

辺りが白み始めた頃、雨も止んだので歩き出す。今にも降り出しそうな空で、周りの風景も陰鬱だ。

そんな中、鹿の鳴き声が度々こだまする。

取水施設を過ぎると道は極端に悪くなり、大きな砂防ダムのあるところで林道は終点となる。

ここからは、関西電力の送電線巡視路を使うことになる。

電力会社の巡視路は、概ねよく整備されているので、各地で登山の際のルートとして重宝されている。

が、ここはいきなりズルズル崩れる斜面を横切らなければならず、思っていた以上の悪路だ。

ルートもはっきりしない場所があったり、流れを避けるために「寧ろ危険なのでは」と思える場所にルートが設けられていたりもするので、基本的には水際を進み、時にジャブジャブと水の中を歩く。

吊り橋もあったりするが、利用したりしなかったりだ。

時刻は6時半。

天気と、予想外に深い谷間のせいで、ちょっと気が滅入る暗さだが、横谷川の流れはなかなか美しい表情を描く。

周りの木々も既に深く、この先への期待も膨らむ。

辺りは暗いのだけど、光線状態は悪くないようだ。

水を輝かせる光が淡く満ちている。

が、小雨が降り出してきた。

クマが出そうな山域、と思って不安だったのだが、辺りの薄暗さはその不安を助長する。

平日のこんな天気の日に登山者もいないだろうから、大きな声で歌いながら進む。

雨で少し増水しているのか、水は僅かに濁っている。

この辺りで雨が本降りになってきたので、吊り橋の下で雨宿りをする。

携帯電話は当然ながら圏外で、天気概況は判らないし、雨雲の大きさも強さも知りようがない。

前日の朝に家を出ているから、その直前の天気予報は見たけれど、それを信じるなら「曇り一時雨」で、午後は晴れ間も覗く。

しかし、この暗い風景の中、ずっとじっとしているのは辛いものがあって、気分は益々滅入ってくる。

暗さだけなら、少々雨に閉じ込められても誰もいない山中ということもあって、心は伸びやかにもなれるのだけど、クマに対する不安と、狭い谷間での増水、という不安が重なって、どんどん弱気になっていく。

時おり思い出したように歌を歌いながら、1時間、2時間と時が過ぎる。

狭い空を見上げても、べったりと灰色が貼りついていて雲の切れ間など見えない。

雨脚が強くなる度、流れから顔を出している岩を見て水位を確認する。

あと1時間で止まなければ引き返そう、そう決めてから30分後に雨が止んだ。

気持ちは晴れ晴れとはいかないけれど、先に進むことにする。

水位は少し上がり、濁りも増したようだが、ほぼ膝までを濡らす程度で進んで行ける。

やがて、右手から甲森谷が合流してくる。

甲森谷は穏やかな谷と思い込んでいたけれど、入ってすぐに、それなりに荒々しい表情を見せる。

水の濁りは強くなり、流木や倒木などもあって歩きにくいところもあるが、空に晴れ間が見えてきたので足取りは軽くなる。

写真だと凄まじい水勢に見えるが、実際は膝上を濡らす程度で簡単に越えていける。

狭く流れが激しいのは僅かな区間で、谷間が開けてきた。

案外と谷間は荒れた感じの場所が多く、所々で木々が疎らになっている。

そういった日当たりの良いところにはトリカブトが咲いている。

花を撮る度、マクロレンズがほしいなぁと思う。

それなりに大きな木も散見されるようになってきた。

しかしまだ大木と呼ぶほどではない。

やがて前方にカツラの木。

これは大木といって差し支えないだろう。

樹皮の表情にも、充分な風格が刻まれている。

まだ所々で荒れた雰囲気の場所があるものの、風景に潤いが感じられるようになってきた。

私の存在に驚いた鹿が斜面を駆け上っていき、辺りに甲高い声を響かせる。

前方の二本の木、右側の木の根元に白っぽくなっている部分がある。

もともと穴が開いていたようで、そこに蜂だか蟻だかの巣があったと思われるのだが、その穴の周りを抉り取るように樹皮が剥がされていた。

根元には木屑が積もっていて、まだ生々しい白さを残している。

恐らくクマの仕業だろうと思うけれど、数日前なのか、数時間前なのか、それとも分単位の話なのか、とにかく、思わず周囲を見回してしまう。

もちろん、ここまで来て引き返す気にはなれないので、今まで以上に歌を頑張ることにする。

谷間に差し込む光も、先へといざなう。

大木も、ちらほら現れ出した。

そして、炭焼き窯跡の向こうに、カツラの巨木。

ここに辿り着くまでにも炭焼き窯の跡はいくつもあって、昔は多くの炭焼人夫が活動していたのだろうが、そういった人達は、どういうふうにクマと、自然と付き合っていたのだろう。

現代人はクマに怯えるばかりだけど、彼等はもっと上手く接していたような気がしてならない。

それにしても立派なカツラだ。

この谷最大かも知れない。

特に苔生した根元は見事。

カツラの巨木は、人によっては不気味だとか怪異な姿として目に映るかも知れない。

だが私は美しいと思う。

畏怖と感嘆と憧憬の思いを抱く。

この木が甲森谷最大かも知れないと書いたが、この谷の森は、ここから深さを増していく。

2万5千分1地形図 駄口(リンク先のポイント位置は巨木の多い地点。ルート全体では隣の「三方」の地形図を含む)

撮影日時 100921 6時半~11時半

駐車場 横谷川林道の送電線下、もしくは取水施設付近

地図