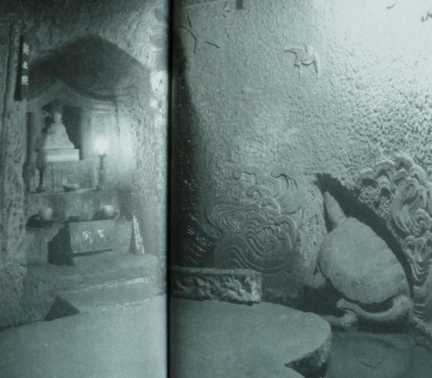

《四十九院天井の鮫龍》

《四十九院天井の鮫龍》暑い夏に涼しい地底伽藍の秘境を探索しました。

湿っぽく冷たい壁に手を当ててみると、800年の昔に吸い込まれて行きそうなそんな洞窟がありました。

『密教』とはその名の通り秘密である事を意味しますが、田谷の洞窟は地底に秘められた仏の世界でした。

JR大船駅を西の急坂を登り北上すると山頂は畑 ここが『長尾砦跡』。しかも横浜市。鎌倉と横浜の境界は大船駅の駅長室を境にしていると言うから楽しい。

横浜市民となって25年余、知らない事が多すぎます。これから向かう田谷も横浜市。『田谷の洞窟』も知らなかった!

【長尾砦跡】

横浜市栄区長尾台町に砦跡はあります。桓武天皇を祖とする関東八平氏「上総、千葉、三浦、梶原、土肥、秩父、大庭、長尾」のうち、長尾景弘が平安末期にこの長尾台の丘陵に空堀、土塁を築いたと言う。治承4年(1180)8月 源頼朝が伊豆で旗揚げをして、石橋山で敗れるも

関東の諸豪族を従えて鎌倉に入ると、平家軍をことごとく蹴散らして長尾砦も落城して一族は散りました。しかし室町時代に至り長尾一族の活躍が見られるので、その後も一族の子孫はこの地に定着していたと思われます。越後の長尾氏から景虎(上杉謙信)が出て、関東管領となり威を揮ったのでした。

【田谷の洞窟】

洞窟は定泉寺境内にあります。古くは古墳時代の横穴住居跡だったものを、鎌倉時代に鶴岡八幡宮の僧らにより真言密教の道場として洞窟を彫り広げたもの。地震などで崩れた洞窟を整備し伽藍工事を進め、総延長が1Kメートルを超える洞窟が曲がりくねりながら續き、数々の彫刻を施して現在の地底伽藍が完成しました。

彫刻が今日まで残ったのは、地下水が豊富で湿度が高く、温度も16~17度に保たれている事に起因していると言われています。

《境内の修行大師像》

《洞窟入り口》

《一筋の光明 洞窟内はおぼろな灯りなので各々ローソクを持ちます》

現在公開されている洞窟内は250メートル程ですが、この巨大なトンネルは一枚岩なので地震等での崩れが少ないのだそうです。深い闇の中で鑿を撃ち、その彫刻画は憧憬や精進、歓喜と敬愛、悲愁や後悔など様々な表情が満ち満ちていると感じられます。

又工事奉仕者の家紋、守り動物、物語伝説の絵、仏像、十二支、霊場札所なども彫られています。

《 昇龍 》

《 降龍 》

《 獅子(阿形)》

《 獅子(吽形)》

《 奥の院 土佐の一つ亀 》

《 音無川と十人羅漢 》

《 音無川方向を望む 》

【 御霊神社 (田谷)】

立派な両部鳥居

写真撮影は厳禁なので 吉田 孝 著 「田谷の洞窟」を参考にする

写真撮影は厳禁なので 吉田 孝 著 「田谷の洞窟」を参考にする