HIS経営につながる「見ること」の感性

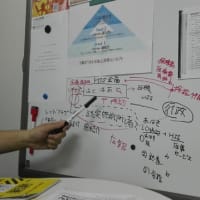

先週エル・おおさかで、197回となるPL実践講座を開いた。少人数の受講だったが、返ってそれがよかった。内容はホームページの解析についての基礎知識を理解するものであった。いわゆる効果的サイトづくりに欠かせないアナリシスの進め方や仕組みを会得するよい機会となった。今や病院のホームページは、広報だけでなく、地域医療の進展や重要人材育成にも欠かさないメディア性を高めている。また、目に見えない無形の価値としての医療・介護の価値や成果のマネジメントにも欠かせないツールでもある。

その朝、京都新聞朝刊に元NHKアナウンサーであった作家下重暁子さんのインタビュー記事が目に止まった。新刊「極上の孤独」が注目を浴びているという。そこで拾った情報とは、人が世の中とつながる方法は二つあるという。一つは、自分のことから目を背けず、嫌なことにも付き合う。いま一つは、外に目を向けて、そこで得た情報を自分と突き合わせて考えるのだそうだ。言いかえれば、現実に照らして自分を把握する。つまりここには数値データではないが、客観的に自己を把握するアナリシスの姿勢情報として見ることができる。

下重さんは戦前生まれ、子供時代は、友人もなく一人で自然と触れ合うしかなかったが、あちこちにクモが張るクモの巣を見て、ジッと獲物が網に掛かるのを待つことで得る知恵を付けたという。ジッと待つという精神的エレルギーが、ある種の品格を育ててくれたのだと話している。診断・治療という医療サービスの最前線においても、サイトや広報誌での働きかけや諸サービスにより利用者を確保するという知恵もあるが、必要な体制を具備しつつも、「待つ」という(売り込まない)姿勢や品格も忘れてはならないのではないか。

自分とは「ありのままの自分」とともに、「あるべき自分」を考える時がある。ありのまま自由な自分でいたいと考えていても、身をおく社会や組織の中では、そうは行かない。あるべき自分の主体的な活躍が周囲から望まれる。それに応えることがその人の存在価値であり存在理由となる。つまりこれは、主体的なアイデンティティの確立に繋がっていく。またジッと待つという状況を判断して対応する品格は、ホスピタリティということができる。人が協働するために最も必要なマインド、他者へのおもてなしを超えて組織の成果に結び付く思考である。

これらの精神性は、組織と個人が常に共振し共鳴することで、社会に受け入れられていく。必要な経営の根幹である経営戦略の達成には、今述べてきた精神に加え、もっぱら筋力に価する「組織」や「仕組み」が連動することが必要になる。その相互作用が機能してこそ、私たちHIS(Hospitality・Identity・System)の3概念のリンクによるインクルーシブな医療機能となり、相互の効果的な連携・分散を実現、社会性の豊かな仕組みとなりうると考える。そのヒントと可能性は、それぞれの現場の足下に落ちている。まず「見る」ことから始めよう。mitameya

写真は、夏の黄昏、鴨川の川床が見える京都の三条大橋。

西詰のスターバックスにも川床ができている。

先週エル・おおさかで、197回となるPL実践講座を開いた。少人数の受講だったが、返ってそれがよかった。内容はホームページの解析についての基礎知識を理解するものであった。いわゆる効果的サイトづくりに欠かせないアナリシスの進め方や仕組みを会得するよい機会となった。今や病院のホームページは、広報だけでなく、地域医療の進展や重要人材育成にも欠かさないメディア性を高めている。また、目に見えない無形の価値としての医療・介護の価値や成果のマネジメントにも欠かせないツールでもある。

その朝、京都新聞朝刊に元NHKアナウンサーであった作家下重暁子さんのインタビュー記事が目に止まった。新刊「極上の孤独」が注目を浴びているという。そこで拾った情報とは、人が世の中とつながる方法は二つあるという。一つは、自分のことから目を背けず、嫌なことにも付き合う。いま一つは、外に目を向けて、そこで得た情報を自分と突き合わせて考えるのだそうだ。言いかえれば、現実に照らして自分を把握する。つまりここには数値データではないが、客観的に自己を把握するアナリシスの姿勢情報として見ることができる。

下重さんは戦前生まれ、子供時代は、友人もなく一人で自然と触れ合うしかなかったが、あちこちにクモが張るクモの巣を見て、ジッと獲物が網に掛かるのを待つことで得る知恵を付けたという。ジッと待つという精神的エレルギーが、ある種の品格を育ててくれたのだと話している。診断・治療という医療サービスの最前線においても、サイトや広報誌での働きかけや諸サービスにより利用者を確保するという知恵もあるが、必要な体制を具備しつつも、「待つ」という(売り込まない)姿勢や品格も忘れてはならないのではないか。

自分とは「ありのままの自分」とともに、「あるべき自分」を考える時がある。ありのまま自由な自分でいたいと考えていても、身をおく社会や組織の中では、そうは行かない。あるべき自分の主体的な活躍が周囲から望まれる。それに応えることがその人の存在価値であり存在理由となる。つまりこれは、主体的なアイデンティティの確立に繋がっていく。またジッと待つという状況を判断して対応する品格は、ホスピタリティということができる。人が協働するために最も必要なマインド、他者へのおもてなしを超えて組織の成果に結び付く思考である。

これらの精神性は、組織と個人が常に共振し共鳴することで、社会に受け入れられていく。必要な経営の根幹である経営戦略の達成には、今述べてきた精神に加え、もっぱら筋力に価する「組織」や「仕組み」が連動することが必要になる。その相互作用が機能してこそ、私たちHIS(Hospitality・Identity・System)の3概念のリンクによるインクルーシブな医療機能となり、相互の効果的な連携・分散を実現、社会性の豊かな仕組みとなりうると考える。そのヒントと可能性は、それぞれの現場の足下に落ちている。まず「見る」ことから始めよう。mitameya

写真は、夏の黄昏、鴨川の川床が見える京都の三条大橋。

西詰のスターバックスにも川床ができている。