BHIデザイン賞2018の入賞作品を発表します。

BHIデザイン大賞2018

地域で支える医療ガイド すまいりんぐ(Ring)!2

上手なお医者さんへのかかり方

地方独立行政法人 長野市民病院(長野県長野市)

優秀賞

Re+

医療法人祐基会 帯山中央病院(熊本県熊本市)

企画賞

さんあい

社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター(大分県大分市)

企画賞

すいどうみち

医療法人豊隆会 (愛知県名古屋市)

企画賞

あした元気になあれ

地方独立行政法人 長野市民病院(長野県長野市)

特別奨励賞

つばさ

社会医療法人ペガサス(大阪府堺市)

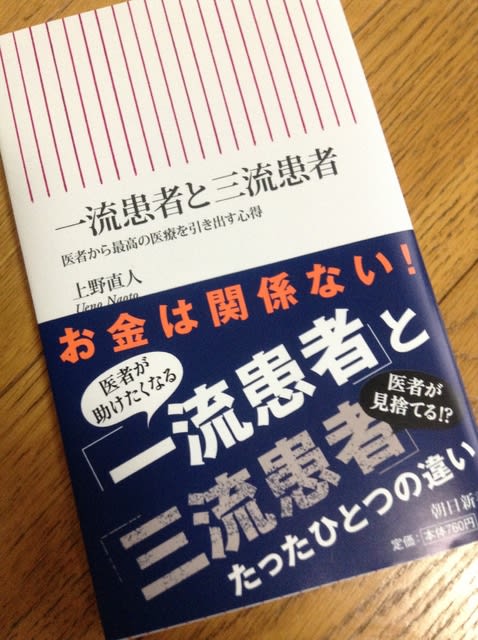

写真はBHIデザイン賞に輝いた長野市民病院の「上手なお医者さんへのかかり方」表紙

なお、BHIデザイン賞2018の応募作品は、来たる10月27日(土)に京都市左京区聖護院御殿荘での

HISフォーラムの会場において展示します。

●HISのお知らせ

第198回広報プランナー認定講座(実践)

テーマ:医療介護施設の統合デザインのすべて

日 時:11月16日(金)午後1時30分〜17時30分

会 場:京都YWCA 217号室

指 導:NPO法人日本HIS研究センター

詳しくは、HIS事務局または今後のHISサイトでどうぞ!

BHIデザイン大賞2018

地域で支える医療ガイド すまいりんぐ(Ring)!2

上手なお医者さんへのかかり方

地方独立行政法人 長野市民病院(長野県長野市)

優秀賞

Re+

医療法人祐基会 帯山中央病院(熊本県熊本市)

企画賞

さんあい

社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター(大分県大分市)

企画賞

すいどうみち

医療法人豊隆会 (愛知県名古屋市)

企画賞

あした元気になあれ

地方独立行政法人 長野市民病院(長野県長野市)

特別奨励賞

つばさ

社会医療法人ペガサス(大阪府堺市)

写真はBHIデザイン賞に輝いた長野市民病院の「上手なお医者さんへのかかり方」表紙

なお、BHIデザイン賞2018の応募作品は、来たる10月27日(土)に京都市左京区聖護院御殿荘での

HISフォーラムの会場において展示します。

●HISのお知らせ

第198回広報プランナー認定講座(実践)

テーマ:医療介護施設の統合デザインのすべて

日 時:11月16日(金)午後1時30分〜17時30分

会 場:京都YWCA 217号室

指 導:NPO法人日本HIS研究センター

詳しくは、HIS事務局または今後のHISサイトでどうぞ!