通常、構図はカメラ・ファインダーを覗き大まかに決めて試写画像で

調整していますが、細かな調整は結構面倒です。

ファインダーは勿論、試写画像でも、その中心が正確に分かりません

から殆どの場合、ズレてしまいます。

赤道儀コントローラでの調整も微妙な加減や動かす方向を間違えたり

となかなかピタリとは行きません。

そこでFocusCheckerの「測定星選択画面」を使って構図の微調整

を試してみました。

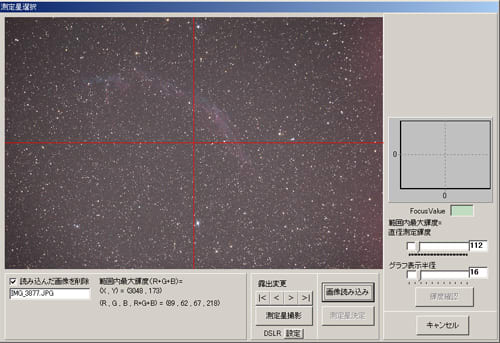

【写真1】スバルを試写し「測定星選択画面」で読み込んだもので、

ALCYONEがほぼ中心に来ています。

【写真2】自動導入とリンクさせたフリーの星図ソフト「Cartes du Ciel」

「ε160+EOS KissD」の写野を赤枠で表示しています。

勿論、初めは双方の中心はズレていましたが、【写真1】の中心(赤+位置)

と「Cartes du Ciel」の中心を比較し、試写を数回繰り返しながら「Cartes

du Ciel」から赤道儀を動かします。初めは惑いましたが、慣れると細かな

調整も出来ます。

測定星選択画面から露出変更とシャッターも切れますので便利です。

調整していますが、細かな調整は結構面倒です。

ファインダーは勿論、試写画像でも、その中心が正確に分かりません

から殆どの場合、ズレてしまいます。

赤道儀コントローラでの調整も微妙な加減や動かす方向を間違えたり

となかなかピタリとは行きません。

そこでFocusCheckerの「測定星選択画面」を使って構図の微調整

を試してみました。

【写真1】スバルを試写し「測定星選択画面」で読み込んだもので、

ALCYONEがほぼ中心に来ています。

【写真2】自動導入とリンクさせたフリーの星図ソフト「Cartes du Ciel」

「ε160+EOS KissD」の写野を赤枠で表示しています。

勿論、初めは双方の中心はズレていましたが、【写真1】の中心(赤+位置)

と「Cartes du Ciel」の中心を比較し、試写を数回繰り返しながら「Cartes

du Ciel」から赤道儀を動かします。初めは惑いましたが、慣れると細かな

調整も出来ます。

測定星選択画面から露出変更とシャッターも切れますので便利です。

。

。