木曜日に妻と一緒にテレビで映画『ライ麦畑の反逆児』を見て、土曜日に図書館にサリンジャーの本を借りに私は出かけた。妻が、読みたいのに、サリンジャーの本を何冊ももっていたのに、それが見当たらないと言う。私は、自分のためにも、と4冊借りてきた。

妻は映画のタイトル『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』が良くないと言う。原題は “Rebel in the Rye”で、2017年のアメリカ映画である。少なくとも、「ひとりぼっちの」はおかしい。

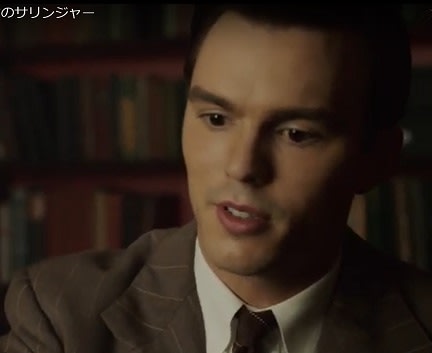

映画でニコラス・ホルトの演じる色白で繊細で反抗的なサリンジャーが良かった。しかし、借りてきた本のサリンジャーの写真は、浅黒い「うまづら」で鼻がつぶれている。彼の父は、東欧の出身のユダヤ人で肌の色が褐色なのはしかたがない。映画は、読者の期待するイメージを視覚化するのだ。

“rebel”を反逆児と訳しているが、反抗する者のことである。昔、ジェムーズ・ディーンが『理由なき反抗』という映画に出ていたが、原題は “Rebel Without a Cause”である。適切な日本語訳は思いつかないが、要は、大人の社会にさからう不良なのである。自分に正直でありたい、うそつきになりたくないという、純粋であることを求めているだけなのである。

だから、日本でいえば、不登校の子や、引きこもりの子の気持ちに似ている。世間の常識にさからっているが、自分のこころに正直であるが、政府には反逆してはいない。

私は途中から見たので、映画に気持ちを入れ込むことができなかった。気持ちを入れ込まないと、サリンジャーはわがままな青年としか映らない。

サリンジャーは、出版社の人びとに“banana fish”ではだめで、“bananafish”でないといけないと言う。自分の写真を表紙にするなと言う。マーケテイング(販売活動)をしなくてもよいと言う。

サリンジャーは、町でチンピラに因縁をつけられたとき、自分は「帰還兵」であると言うが、結局殴られる。

サリンジャーは町ではじめてあった青年に、「どうして、自分のことをこんなに知っているの、自分はホールデンだ」と言われて、いやな思いをする。映画では、その青年の役をチビデブにしているのが、ちょっといただけない。サリンジャーが容姿に偏見をもっているように見える。この青年も主役と同じく、色白の繊細な少年にすべきだった。

サリンジャーが、田舎に引きこもったとき、地元の高校生のインタビューを引き受けるが、その高校生が新聞社に記事を売ったことに傷つく。どうして、彼が高校生を信頼したのか映画ではよくわからない。傷つくためには、信頼するステップがいる。直観的に信頼したというのは、映像化が難しい。

借りてきた、映画の原作といわれる、ケネス・スラウェンスキーの『サリンジャー 生涯91年の真実』(晶文社)を読んで、はじめて、サリンジャーの気持ちを理解できる。原題は “A Life Raised High”だ。

サリンジャーを理解するに2つの要素が必要だ。

第1は、両親との関係だ。父親は苦労して成功した食肉業者だ。第2は、第2次世界大戦で防諜員として参戦したことだ。

父親は、サリンジャーが実社会に背を向けているのを理解できない。しかし、別に、サリンジャーに暴力をふるうわけではない。サリンジャーも父親の指示にしたがうが、しかたがなくといった態度である。

サリンジャーは父の生き方が好きではないが、自分の生き方に確信があったわけではない。なんとなく、作家しかないと追い込まれていく。ただ、素晴らしいものを、こみ上げてくる魂の叫びを文章にしたいと思う。傑作だと思って書いたものが、出版社によって拒否される。お金のために読者に媚びたものが、受理される。

出版社は売れるために書き直しを要求する。内容も改め、長さも出版に都合がよいよう短くさせる。書き直しに編者員が加わる。本のタイトルを勝手に変える。

これは、現在の日本のマンガ出版業界と同じだ。出版社の方が力をもっており、傲慢になっている。

防諜員として第2次世界大戦の参戦も、サリンジャーを理解するカギだ。単に多数の人びとが死んだだけではない。防諜員として、すなわち、より醜い役回りを戦争で行うわけだ。防諜員とは、捕虜を尋問して軍事情報を得るだけでなく、普通の市民をも尋問して、反米的な人間を摘発するわけだ。その結果が相手の死にいたることもあるだろうし、尋問の過程に暴力もあるだろう。

サリンジャーが徴兵されたとき、親元を離れ、自活でき、しかも著作に専念できると考えていた。ずいぶん身勝手だが、お坊ちゃんのサリンジャーらしい。確かに、最初は新兵教習所の教師役をもらえた。ところが、サリンジャーがドイツ語やフランス語を話せることが軍上層に気づかれ、1944年のノルマディー上陸作戦から、防諜員としてヨーロッパの最前線に投げ込まれたのだ。

だから、サリンジャーは自分を「帰還兵」だ、自分は戦争で変わったのだ、と主張したのである。

最後になるが、図書館に行って驚いたのは、以前に野崎孝訳でよんだサリンジャーの著作が、同じ出版社から村上春樹訳ででていることだ。

白水社からは、野崎の『ライ麦畑でつかまえて』に代わり、村上の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』が出版されていた。新潮社からは、野崎の『フラニーとゾーイー』に代わり、村上の『フラニーとズーイ』が出版されていた。私の印象では、村上の訳は、文章に緊張感がかけ、失敗のように感じた。英文を読んでいないが、都会の引きこもりの緊張感のある話し方が、サリンジャーの作品にあっていると思う。これも、自分勝手な私のイメージだが。