岩波文庫版の『サロメ』が行方不明になった。そこで買い直しておこうとネットを漁っていたら、日夏耿之介訳による『院曲 撒羅米(サロメ)』を見つけた。

翻訳としては岩波文庫版の福田恆存訳が有名だが、詩人で英文学者の日夏耿之介訳も名訳である。こちらが最初の日本語訳となる。

いくつかの出版社から出され、講談社文芸文庫に入ったこともあるが、現在はこの沖積社版のみ。

日夏耿之介(1890~1971)は、エドガー・アラン・ポーの詩集『ポオ詩集』におさめられた「アナベル・リイ」が有名で、この詩は大江健三郎の小説『臈たしアナベル・リイ総毛立ちつ身まかりつ』の題材になっている。

訳文は口語というよりも文語体に近く、現代の上演にはあまり適していない。この台詞で舞台に上げても、最近の観客には聞き取れず、理解できないのではないか。したがって、文学として観賞するのが良いと思う。

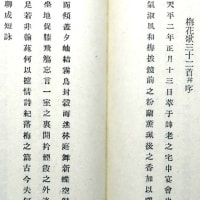

登場人物の名前はすべて漢字が当ててあり、これは上海美華書館から発行されていた中国語訳にならったもので、冒頭の小引(凡例)に「東方趣味ニ準ヘムガタメノミ」とあり、その方が東洋人に受け入れられやすいと考えたようだ。つまり上演目的というよりは、読み物として翻訳したのだろう。舞台にのせたら漢字も平仮名もない。

サロメは撒羅米、ヨカナーンは約翰(ヨハネ)。新約聖書の「洗礼者ヨハネ」なのだから約翰(ヨハネ)で間違いではない。

『サロメ』が最初に上演されたのは1914年、島村抱月の芸術座で、サロメは松井須磨子が演じた。どんな舞台だったのか大変興味があるが、VTRなどない時代である、記録があろうはずはない。

この沖積社版、基本的には日夏耿之介の原文通りなのだが、漢字が旧字体ではなく新字体である。仮名は旧仮名遣いなのだから何とかならなかったのか。たぶん、コンピューターのフォントに旧字体がないのが理由だろう。活版では制作費がかかりすぎる。しかし、せっかくならと切に思う。

『サロメ』といえば、オスカー・ワイルドの戯曲もさることながら、ビアズレーによる挿絵があまりにも有名だ。

舞姫のかづけもの(褒美)。

この挿絵だけで画集が出ているほどなのだが、出版当初は卑猥であるという理由で修正を求められた。現在出版されているものはオリジナルである。

ビアズレーの挿絵は、日本でも多くの画家やイラストレータに影響を与えた。