ずいぶん前のテレビ番組で、明石家さんまが話していたエピソード。

「恋のから騒ぎ」というバラエティー番組があった。AV女優が紛れ込んでいたことで話題になった番組であるが、その話はどうでもいい。

番組中、さんまがいくらギャグを飛ばしてもちっとも受けない。業を煮やしたさんまが、「わしのギャグおもろないんか?」と問いただした。すると、「だって、意味分かんないもん」という答えが返ってきたそうだ。

しかたがないので、「あれとこれをひっかけてこうなっとるんや」と懇切丁寧に説明をした。するとさらにとんでもない反応が。

「ふーん、そうなのか」と感心されたうえ、「じゃあ、笑わないといけないんですね」

ギャグを解説したら面白くも何ともない。ひな壇のギャルたちと中年(当時)の明石家さんまとのジェネレーションギャップだと片付けてしまうこともできるが、この場合は知識とセンスの問題だろう。

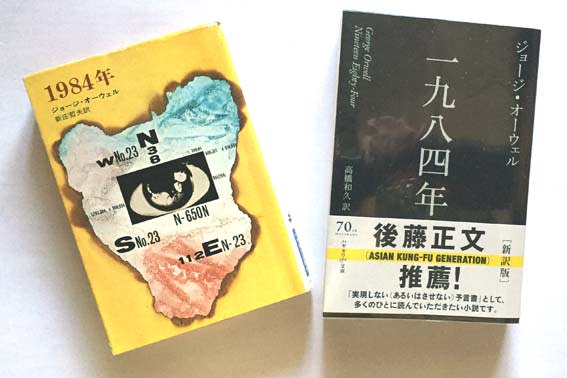

こんな本を新聞の三八広告で見つけて、これは面白いと速攻購入した。

『一字違いの語彙力』(山口謡司 さくら舎)。

カバーの漫画で吹き出した。

「過去を精算したいんです」

「経理の私に言われても」

この場合は「精算」ではなく「清算」」だ。

「大判振舞い」

正しくは「大盤振る舞い」だけれども、パソコンでも「おおばん」と「ふるまい」を区切って入力してしまうと「大判振舞い」になって、大判小判の雨が降る。

「良妻兼母」

「良妻」は「母」も兼ねるのだ。しかし正しくは「良妻賢母」。

「首実験」

これはもう犯罪、ホラー映画の世界だ。正しくは「首実検」。

アシのYに見せたら、いきなり涙流して大笑い。「これ、電車のなかで読めない!」

ところが、カミさんに見せたら「??????」、まったく無反応だった。そもそも、間違いそのものに気付かない。何が面白いのかわからないという。

つまり、この本を面白いと思うのは、文章に親しんでいる人間に限られる、ということなのだ。

実は、事務所のホームページとフェイスブックで、「本作りあるある」というエッセーを連載している(末尾のURLかQRコード参照)。本の編集・組版など仕事の過程で出合った、笑い話やトンデモ話を紹介していて、周囲ではけっこう好評。本にしたらどうかという話も出た。これでバズってくれれば仕事も増えていいかな、と思ったが、出版に携わっているものだからこそ面白さが分かるので、一般の人にとっては何が面白いのか分からないかもしれない。

バブル真っ盛りの頃、ホイチョイ・プロダクションの「きまぐれコンセプト」という漫画が大ヒットした。当時広告業界はまさに花形産業で、アートディレクター、クリエイティブディレクター、コピーライター、イラストレイター、グラフィックデザイナーなどのカタカナの職業がもてはやされた時代だ。漫画がヒットしたのはそんな背景があったからで、現代ならそれこそ「コンセプトって何? 専門用語?」と見向きもされないと思う。

「本作りあるある」も出版業界が花形産業として復活すれば希望が持てるかもしれない。期待したいけど、どうだろう。

----------------------------------------------------------------------------------------

一生に一度の記念

卒論・学位論文を本にしよう

人生の節目の記念として、卒論や学位論文を本にする方が増えています。

出版社の目にとまれば、企画出版として一般に流通することもあります。

もちろん、ご自身や身近な人に蔵書していただくための少部数の出版も可能です。

出版にはさまざまな目的があります。

・ご自身の仕事や経営している店舗・企業をPRすること。

・書きためた原稿の整理と保存。

エッセー、詩、俳句、和歌

自分史、日記、ブログ、旅行記

写真集、画集、その他作品集

などなど。

せっかく書きためた原稿も、そのままでは散逸してしまいます。しかし本にして、複数の人に蔵書してもらえれば、数十年、ときには数百年、末代までも保存されます。

上記に該当するものがございましたら、ぜひご相談ください。

◆ご相談お見積り無料

E-mail:galapyio@sepia.ocn.ne.jp

TEL:03-5303-1363

GALLAP

「恋のから騒ぎ」というバラエティー番組があった。AV女優が紛れ込んでいたことで話題になった番組であるが、その話はどうでもいい。

番組中、さんまがいくらギャグを飛ばしてもちっとも受けない。業を煮やしたさんまが、「わしのギャグおもろないんか?」と問いただした。すると、「だって、意味分かんないもん」という答えが返ってきたそうだ。

しかたがないので、「あれとこれをひっかけてこうなっとるんや」と懇切丁寧に説明をした。するとさらにとんでもない反応が。

「ふーん、そうなのか」と感心されたうえ、「じゃあ、笑わないといけないんですね」

ギャグを解説したら面白くも何ともない。ひな壇のギャルたちと中年(当時)の明石家さんまとのジェネレーションギャップだと片付けてしまうこともできるが、この場合は知識とセンスの問題だろう。

こんな本を新聞の三八広告で見つけて、これは面白いと速攻購入した。

『一字違いの語彙力』(山口謡司 さくら舎)。

カバーの漫画で吹き出した。

「過去を精算したいんです」

「経理の私に言われても」

この場合は「精算」ではなく「清算」」だ。

「大判振舞い」

正しくは「大盤振る舞い」だけれども、パソコンでも「おおばん」と「ふるまい」を区切って入力してしまうと「大判振舞い」になって、大判小判の雨が降る。

「良妻兼母」

「良妻」は「母」も兼ねるのだ。しかし正しくは「良妻賢母」。

「首実験」

これはもう犯罪、ホラー映画の世界だ。正しくは「首実検」。

アシのYに見せたら、いきなり涙流して大笑い。「これ、電車のなかで読めない!」

ところが、カミさんに見せたら「??????」、まったく無反応だった。そもそも、間違いそのものに気付かない。何が面白いのかわからないという。

つまり、この本を面白いと思うのは、文章に親しんでいる人間に限られる、ということなのだ。

実は、事務所のホームページとフェイスブックで、「本作りあるある」というエッセーを連載している(末尾のURLかQRコード参照)。本の編集・組版など仕事の過程で出合った、笑い話やトンデモ話を紹介していて、周囲ではけっこう好評。本にしたらどうかという話も出た。これでバズってくれれば仕事も増えていいかな、と思ったが、出版に携わっているものだからこそ面白さが分かるので、一般の人にとっては何が面白いのか分からないかもしれない。

バブル真っ盛りの頃、ホイチョイ・プロダクションの「きまぐれコンセプト」という漫画が大ヒットした。当時広告業界はまさに花形産業で、アートディレクター、クリエイティブディレクター、コピーライター、イラストレイター、グラフィックデザイナーなどのカタカナの職業がもてはやされた時代だ。漫画がヒットしたのはそんな背景があったからで、現代ならそれこそ「コンセプトって何? 専門用語?」と見向きもされないと思う。

「本作りあるある」も出版業界が花形産業として復活すれば希望が持てるかもしれない。期待したいけど、どうだろう。

----------------------------------------------------------------------------------------

一生に一度の記念

卒論・学位論文を本にしよう

人生の節目の記念として、卒論や学位論文を本にする方が増えています。

出版社の目にとまれば、企画出版として一般に流通することもあります。

もちろん、ご自身や身近な人に蔵書していただくための少部数の出版も可能です。

出版にはさまざまな目的があります。

・ご自身の仕事や経営している店舗・企業をPRすること。

・書きためた原稿の整理と保存。

エッセー、詩、俳句、和歌

自分史、日記、ブログ、旅行記

写真集、画集、その他作品集

などなど。

せっかく書きためた原稿も、そのままでは散逸してしまいます。しかし本にして、複数の人に蔵書してもらえれば、数十年、ときには数百年、末代までも保存されます。

上記に該当するものがございましたら、ぜひご相談ください。

◆ご相談お見積り無料

E-mail:galapyio@sepia.ocn.ne.jp

TEL:03-5303-1363

GALLAP