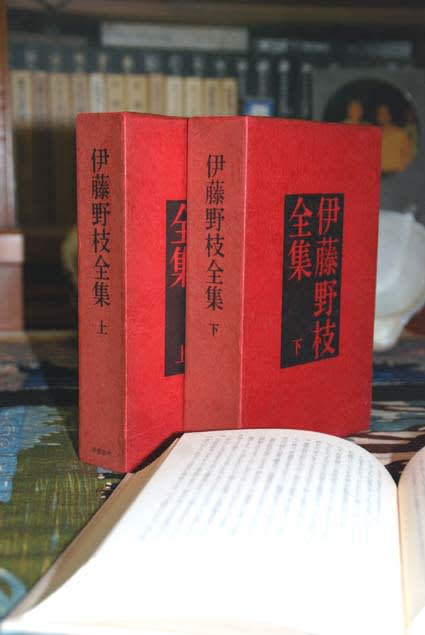

たまたま立ち寄った古書店に、『伊藤野枝全集』(上下巻)が格安で出ていたので衝動買いした。2冊で1050円だ。『定本伊藤野枝全集』というのが出ているので、この旧版はもともとそんなに高価なものではないが、それにしても安い。

ちょっと残念なのは、「当用漢字、新仮名遣い」に改められていることだ。残念ながら旧字旧仮名の全集は出ていない。

この學藝書林版は、かつて我家に蔵書されていた記憶があるので、たぶん父親が新刊で買っていたのだろう。しかし、遺品を整理した中では見当たらなくなっていた。

伊藤野枝はご存知の通り大杉栄の細君で、関東大震災の直後に夫の大杉栄とともに、憲兵の甘粕正彦によって虐殺された。

18歳のときに平塚らいてうから雑誌『青鞜』の編集を任されている。全集には17歳の時の写真が掲載されており、なかなか美形である。

奔放な女性で、時代を50年先どりしているといわれる通り、封建的な時代背景にありながら、不倫、三角関係、四角関係などを問題としなかった。

全集に掲載されているエッセイの「雑音」で次のように語っている。

私たちの歩みはじめの第一歩は習俗に対する反抗でした。そして私たち自身では、それはかなりしっかりした理論を持っていました。けれども、それは世間の人々にとっては何んでもありませんでした。雑誌をのぞいて何彼という人はまだしも、ただ無責任な人から人へ伝わる誤謬の多い噂をまに受けて、「新しい女」という流行語が生まれ、五色の酒、マント、吉原ゆき、男女間のふしだらな交際、といったような乱暴きわまる、外見的な奇を衒うような女のみと早呑みこみをする人の方が多くなってきました。そして青鞜社は「女梁山泊」というはなはだ有難い名称までも頂戴するようになりました。

これを読んで、何のことはない、世間の風潮は明治・大正・昭和、そして平成とちっとも変わっていない。エジプトのピラミッドに「まったくもって近頃の若者は」という一文が発見されたという噂が真実味を持つ。

新しい考え方や習慣に対する人々の抵抗は、どうやら永遠のものらしい。ということは、革命児はいつの時代も異端扱いということだ。