日本銀行は9日、政策委員会・金融政策決定会合を開き、約5年間続けた金融の量的緩和策を解除することを決めました。1990年代の長期不況の中、日銀は資金面で一般企業の経済活動を支えるためとして、公定歩合を連続的に引き下げ、2001年には0・1%にまで下げました。しかし、景気はよくならず、金融政策も行き詰まる中で出てきた量的緩和政策。誰が得をし、誰が損をしたのでしょうか。

金利を下げてもいっこうに景気回復しない中、政府は日銀に一般の金融機関が持っている国債や社債などを少し高い値段で大量に買い上げ、その分の現金を、民間金融機関の日銀当座預金口座に振り込む「量的緩和」政策をとることを要求しました。当座預金の残高目標額は、導入当初の5兆円からどんどん引き上げられ、今では30兆―35兆円に膨れあがっていました。

当座預金に積まれたお金は結局は世の中に回らず、民間の金融機関をカネ余り状態にしただけでした。

実体経済に資金需要がないのにじゃぶじゃぶ資金を供給しても民間に資金は流れません。金融機関は、自民党政権の「不良債権処理の推進」という金融行政のもとで、貸し渋り・貸しはがしを横行させ、中小企業への貸し出しをむしろ減少させました。日銀の発表によると、銀行の貸出平均残高(今年二月)は、97年比で150兆円も減少。前年同月比では8年2カ月ぶりに微増となった中で、都市銀行など大手銀行は依然としてマイナスが続いています。なかでも、国内銀行の中小企業向け貸し出しは、減少傾向がとまらず、2000年末の約230兆円が2005年9月末には、約172兆円にまで減っています。

「量的緩和」で金融機関に余った資金は、低い資金調達コストを利用して、国債の購入をはじめ、株式市場や大都市圏の不動産投資、目先の利益を狙った企業買収などマネーゲームにつぎ込まれているのです。

量的緩和や「ゼロ金利」の超金利政策で、得をしたのは、大銀行・大企業、国と米国経済です。銀行はほとんどコストなしで資金が調達できました。企業は金利負担が減ります。大企業への貸出金利は、91年当時の4分の1程度に下がっています。国は少ない利払いで大量の国債発行が可能となりました。だぶついた資金は日米の金利差で、米国に向かい、財政と貿易の双子の赤字の米国経済を支えることになりました。

損をしたのは、家計です。日銀の白川理事は、1991年の利子収入が続いたと想定して推計すると、2004年までに国民が失った利子は304兆円にのぼることを明らかにしました。現在の一年定期の預金金利は平均0・03%。百万円を一年預けた場合でも利子はわずかに300円です。受け取る利子は91年の6万円の200分の一にすぎません。家計の負担で大手銀行・大企業、国、米国経済を助けたということです。

もともと、資金需要がないときに、金利政策で景気を押し上げることには限界があります。政府は増税や医療改悪で景気を悪くする政策をとりながら、“景気対策は日銀がやれ”という。こういうやり方では、家計から日本経済を元気にすることはできません(「くらしと経済研究室」主宰山家悠紀夫さん談「赤旗」06.3.10)。

金利を下げてもいっこうに景気回復しない中、政府は日銀に一般の金融機関が持っている国債や社債などを少し高い値段で大量に買い上げ、その分の現金を、民間金融機関の日銀当座預金口座に振り込む「量的緩和」政策をとることを要求しました。当座預金の残高目標額は、導入当初の5兆円からどんどん引き上げられ、今では30兆―35兆円に膨れあがっていました。

当座預金に積まれたお金は結局は世の中に回らず、民間の金融機関をカネ余り状態にしただけでした。

実体経済に資金需要がないのにじゃぶじゃぶ資金を供給しても民間に資金は流れません。金融機関は、自民党政権の「不良債権処理の推進」という金融行政のもとで、貸し渋り・貸しはがしを横行させ、中小企業への貸し出しをむしろ減少させました。日銀の発表によると、銀行の貸出平均残高(今年二月)は、97年比で150兆円も減少。前年同月比では8年2カ月ぶりに微増となった中で、都市銀行など大手銀行は依然としてマイナスが続いています。なかでも、国内銀行の中小企業向け貸し出しは、減少傾向がとまらず、2000年末の約230兆円が2005年9月末には、約172兆円にまで減っています。

「量的緩和」で金融機関に余った資金は、低い資金調達コストを利用して、国債の購入をはじめ、株式市場や大都市圏の不動産投資、目先の利益を狙った企業買収などマネーゲームにつぎ込まれているのです。

量的緩和や「ゼロ金利」の超金利政策で、得をしたのは、大銀行・大企業、国と米国経済です。銀行はほとんどコストなしで資金が調達できました。企業は金利負担が減ります。大企業への貸出金利は、91年当時の4分の1程度に下がっています。国は少ない利払いで大量の国債発行が可能となりました。だぶついた資金は日米の金利差で、米国に向かい、財政と貿易の双子の赤字の米国経済を支えることになりました。

損をしたのは、家計です。日銀の白川理事は、1991年の利子収入が続いたと想定して推計すると、2004年までに国民が失った利子は304兆円にのぼることを明らかにしました。現在の一年定期の預金金利は平均0・03%。百万円を一年預けた場合でも利子はわずかに300円です。受け取る利子は91年の6万円の200分の一にすぎません。家計の負担で大手銀行・大企業、国、米国経済を助けたということです。

もともと、資金需要がないときに、金利政策で景気を押し上げることには限界があります。政府は増税や医療改悪で景気を悪くする政策をとりながら、“景気対策は日銀がやれ”という。こういうやり方では、家計から日本経済を元気にすることはできません(「くらしと経済研究室」主宰山家悠紀夫さん談「赤旗」06.3.10)。

デフレが続く(実質的な債務負担が増える)のに金を借りたがる人なんかいませんよ。

それと預金利息が多くて得するのは貧乏人や中小企業より預金を豊富に持つ金持ちや大企業だと思いますが。

利息を上げたらそれを誰が負担するかというと、金を借りている人です。自転車操業の中小企業ほど経営が苦しくなります。キャッシュを抱負にもつむ借金経営の大企業の負担は大して増えません。

それに円安になれば外需が増え雇用も増えます。円高になればその逆になる。

政府が景気を悪くする政策をしてるときに日銀まで景気を冷え込ませるようなことをすれば国民はたまったものではないでしょう。

お忙しい中をお騒がせして申し訳ありません。矢野と申します。

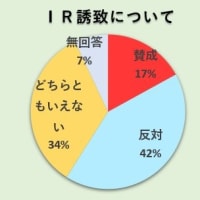

私は現在、「あなたは量的緩和解除に「賛成?」「反対?」」という題名で賛成の方と反対の方をリストにしています。

エントリーを拝見させいただいたところ「解除に賛成」というご意見ではないかとお見受けするのですが、もし、ご迷惑でなければ、「賛成」に加えさせていただけないでしょうか?

以上、お忙しい中を申し訳ございませんでした。ご検討いただければ幸いです。

再度、お邪魔して申し訳ありません。

先日、リストへのご参加をお願いしたのですが、他の読者の方より「やり方が不適切ではないか」とのご指摘をいただきました。確かに矢野の至らぬ点があると思い、リストの作成を中止させていただきました。

E-hori様、不愉快な思いをされたのではないかと思います。矢野が至らぬために本当に申し訳ありませんでした。

残念ながら、矢野は量的緩和解除反対で、この件に関してはE-hori様と意見が異なりますが、その他の不正に対するE-hori様のするどい追求には共感する部分が多くありました。

どうぞ今後もご活躍されることをお祈りしております。以上、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。