よろしくお願いします。

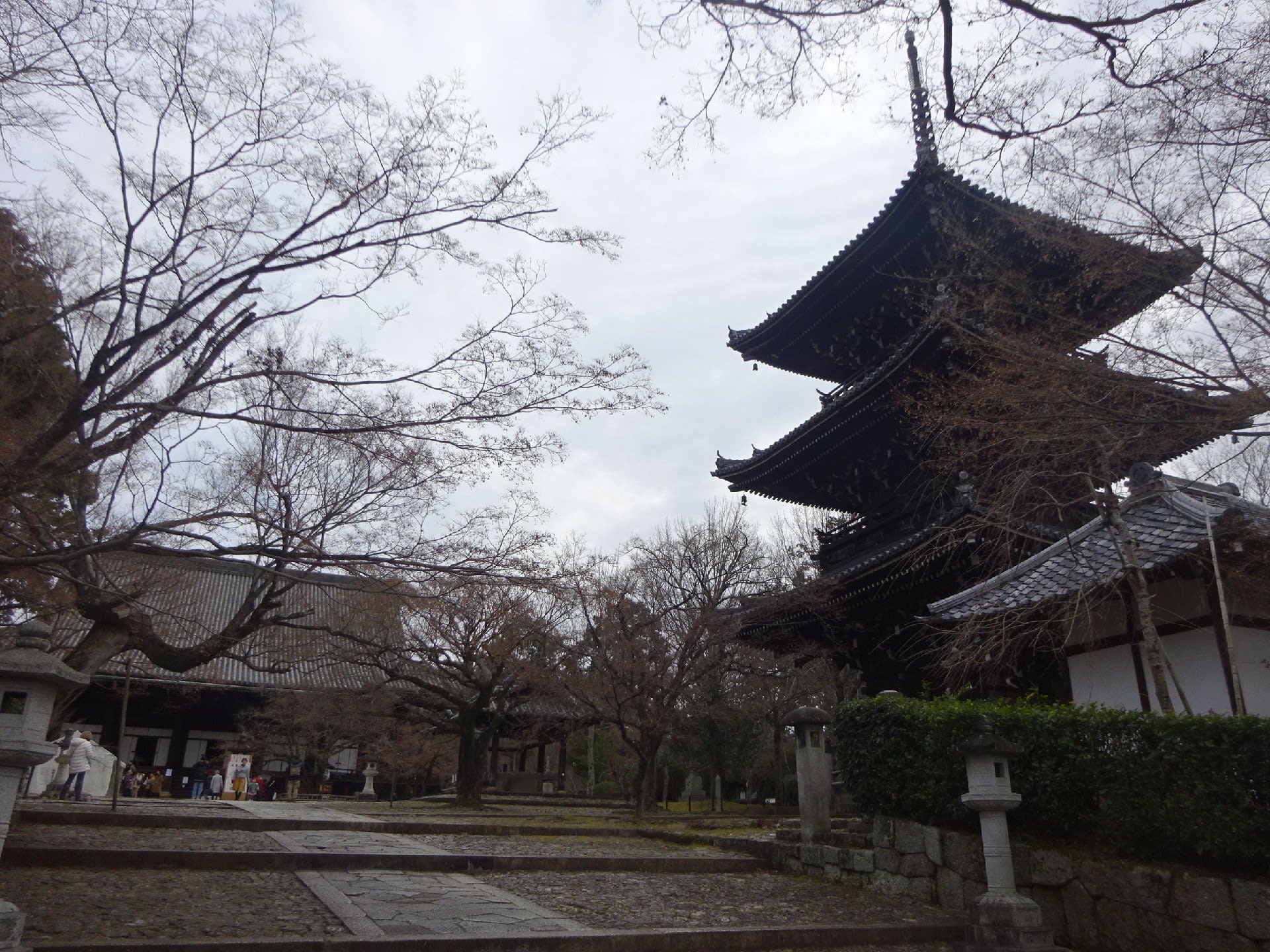

GW終わりました、夢も希望もありません、そんな自分(一人称)にやって来たのは今頃になってコロナでした。踏んだり蹴ったりの5月もこれからが折り返し、ここからは気分も上げて行きたいところ、さて、今回は2月に岡山を走った記録をお送りしていきます。さすが晴れの国をPRするだけあってこの日も絶好の晴れ模様、寒さもほとんどなくJR総社駅から始まった旅は気分快適に、まずは吉備路自転車道を進んで行っています。前回は備中国分寺の五重塔へと訪れましたが、この自転車道にはこの先まだまだ見所がいっぱいです、そんな快適な走りの中で前方に見えてきた大きな丘が造山古墳です。奈良の多々ある古墳を差し置いて全国で4番目の大きさを誇る古墳を中心にして、その付近にある他の5つの陪塚と合わせて古墳群を為している、ここはちょっと時間もあったのでその5つの古墳も巡ってみることにしました。全部で6つある古墳の中にはポッコリとした小さな丘もあれば人の手で造営された感じのものもあり、そして中心となる一番大きなのは古墳群の中では5号墳に当たる千足古墳、何か戦隊チームみたいな古墳ですね~。

自転車道は岡山市からいつの間にか倉敷市に、何か戻されている感覚にとらわれるが自転車道は確実に前に進んでいる。途中にあった看板が気になったのでそちらへと自転車道を外れる、静かな集落の中に佇んであるのは鯉喰神社と言う名の神社↓↓↓

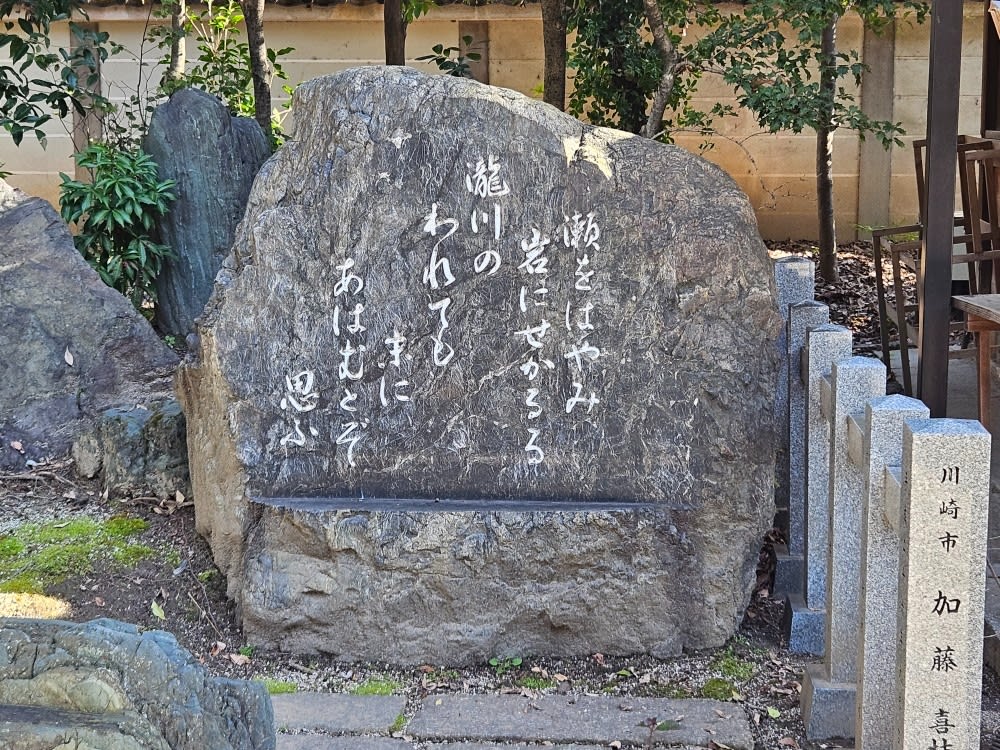

「吉備の国平定のため吉備津彦の命が来られたとき、この地方の賊、温羅(うら)が村人達を苦しめていた。戦を行ったがなかなか勝負がつかない。その時天より声がし、命がそれに従うと、温羅はついに矢尽き、刀折れて、自分の血で染まった川へ鯉となって逃れた。すぐ命は鵜となり、鯉に姿を変えた温羅をこの場所で捕食した。」

とHPにある。村人を苦しめていた悪者を正義の味方が成敗するというのはまるで桃太郎のお話のようだが、最後はその征伐の仕方も残忍な感じですね、悪は許すまじ、徹底的に倒すというのがこの地にある掟みたいなものなのでしょうか。

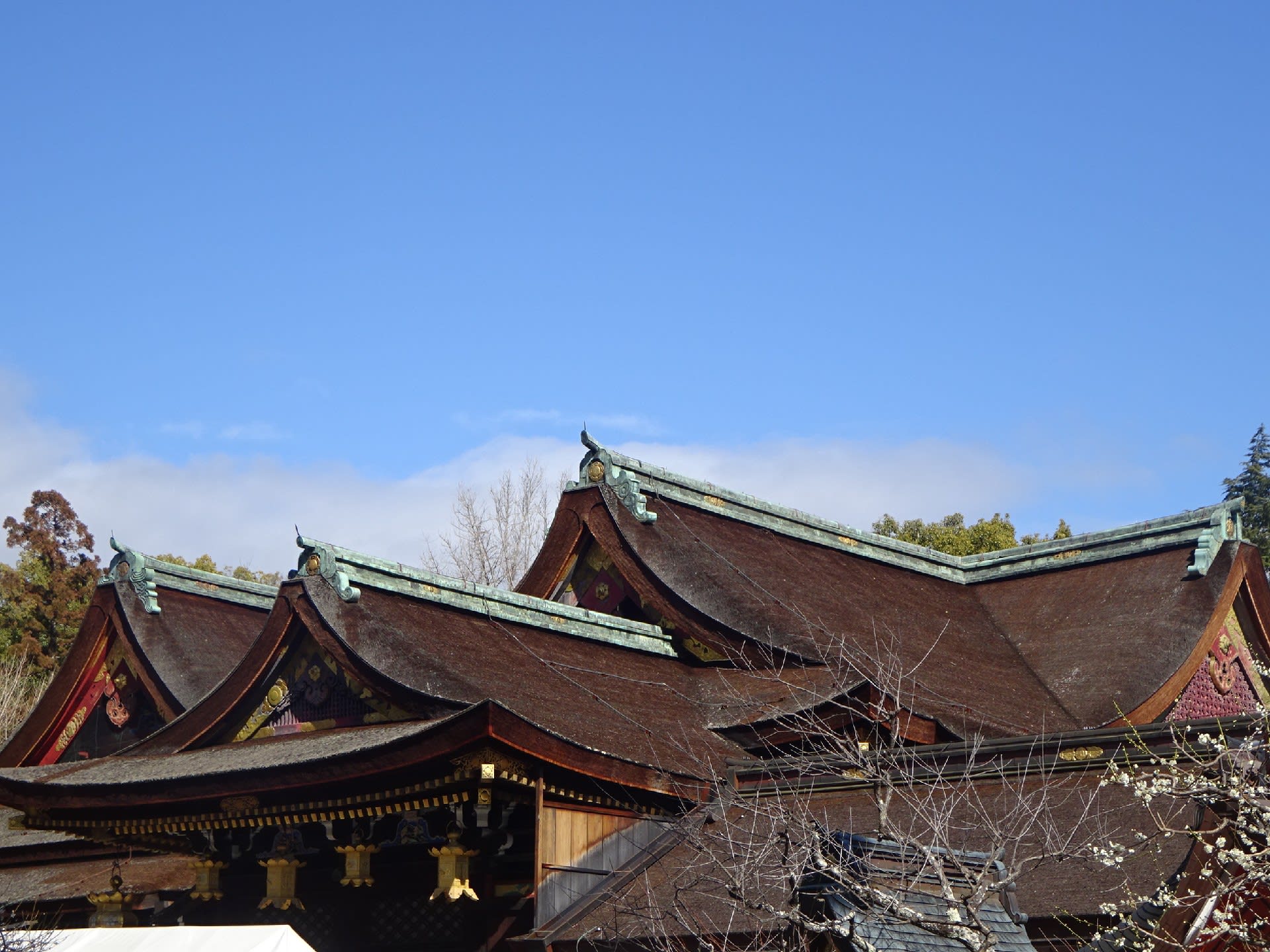

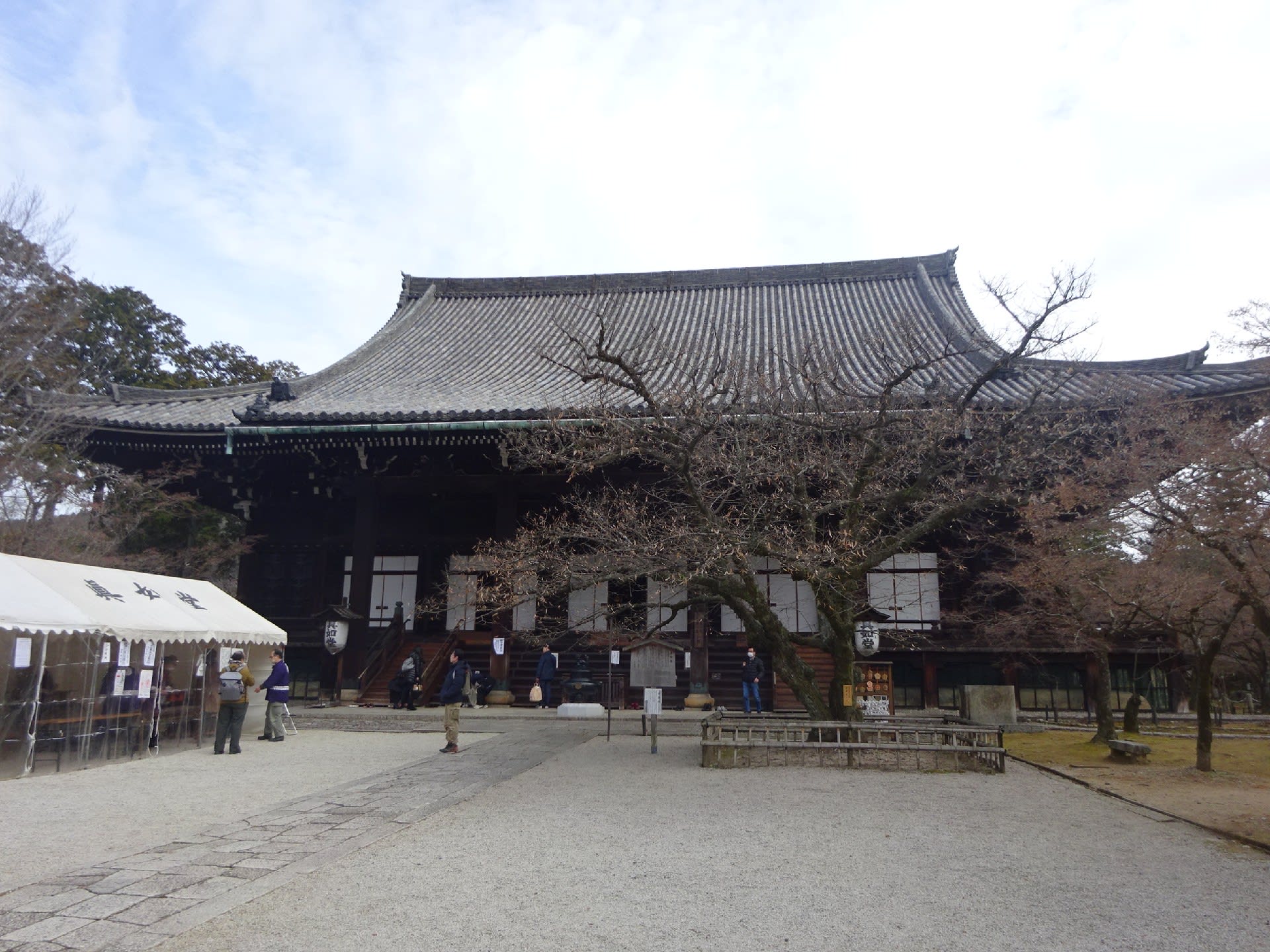

自転車道へと戻ってその後は右へ左へと折れを繰り返しながら、遠くの山裾にある重厚そうな神殿の屋根を目指して進んで行く。その建物が近づいて来てやがてたくさんの人の賑わいを感じる所へとたどり着く、吉備津神社、こちらは南側の入口に当たる方か、重厚そうな屋根に向けて回廊が伸びている。自転車を止められる場所があったのでそこに相棒君を置いて境内へ、本殿へと続く回廊は狭くて結構急な上りになっていてたくさんの人の行き来がある。本殿まで行こうと思ったが重要文化財の南随神門が工事中で出鼻をくじかれたかの感じ、本殿への参拝はあきらめて相棒君へと戻り、とりあえずもうひとつの重文である北随神門を見てからこの場所を離れることにする。

吉備路自転車道とは岡山市の中心部へと向かう辺りでお別れ、ここからは岡山の旅第2編と言った感じで町の賑やかな部分を通り抜けて、町にいくつかある文化財を巡って行きます。新幹線とJR山陽本線は地下トンネルで無事通過、2ケ月前に岡山駅に向けて走った県道を抜けてJR瀬戸大橋線の高架もくぐり抜けて旭川の近くへ。中央図書館とスポーツ広場がある一角に建っているレトロな感じの建物が旧旭東幼稚園園舎八角園舎、幼稚園園舎では日本で初めて重要文化財に指定されたとのこと、とりあえず建物をぐるりと巡ったが、地上からでは普通に歴史のある建物だと思ったが後で地図で見てみると十字型になっている。その後は旭川沿いへと出て路面電車が通る橋へとたどり着く、ここは2018年の旅でも来ているが、その時は路面電車と橋の袂にある道路元標、川岸にある火の見櫓が登録有形文化財とあっていろいろと写真は撮ったのですが、同じく登録有形文化財である橋に並行に架かる水管橋はおろそかにしてしまった。そんなわけで今回はその水管橋をじっくりと見物、今回はキッチリと写真も撮っておきました。橋を渡ってすぐの左への曲がり角が西国街道、この道を進んで旅はいよいよ後半戦へと差し掛かって行きます、今回もご覧いただきましてありがとうございました。・・・・・・・・・・まちみち

GW終わりました、夢も希望もありません、そんな自分(一人称)にやって来たのは今頃になってコロナでした。踏んだり蹴ったりの5月もこれからが折り返し、ここからは気分も上げて行きたいところ、さて、今回は2月に岡山を走った記録をお送りしていきます。さすが晴れの国をPRするだけあってこの日も絶好の晴れ模様、寒さもほとんどなくJR総社駅から始まった旅は気分快適に、まずは吉備路自転車道を進んで行っています。前回は備中国分寺の五重塔へと訪れましたが、この自転車道にはこの先まだまだ見所がいっぱいです、そんな快適な走りの中で前方に見えてきた大きな丘が造山古墳です。奈良の多々ある古墳を差し置いて全国で4番目の大きさを誇る古墳を中心にして、その付近にある他の5つの陪塚と合わせて古墳群を為している、ここはちょっと時間もあったのでその5つの古墳も巡ってみることにしました。全部で6つある古墳の中にはポッコリとした小さな丘もあれば人の手で造営された感じのものもあり、そして中心となる一番大きなのは古墳群の中では5号墳に当たる千足古墳、何か戦隊チームみたいな古墳ですね~。

自転車道は岡山市からいつの間にか倉敷市に、何か戻されている感覚にとらわれるが自転車道は確実に前に進んでいる。途中にあった看板が気になったのでそちらへと自転車道を外れる、静かな集落の中に佇んであるのは鯉喰神社と言う名の神社↓↓↓

「吉備の国平定のため吉備津彦の命が来られたとき、この地方の賊、温羅(うら)が村人達を苦しめていた。戦を行ったがなかなか勝負がつかない。その時天より声がし、命がそれに従うと、温羅はついに矢尽き、刀折れて、自分の血で染まった川へ鯉となって逃れた。すぐ命は鵜となり、鯉に姿を変えた温羅をこの場所で捕食した。」

とHPにある。村人を苦しめていた悪者を正義の味方が成敗するというのはまるで桃太郎のお話のようだが、最後はその征伐の仕方も残忍な感じですね、悪は許すまじ、徹底的に倒すというのがこの地にある掟みたいなものなのでしょうか。

自転車道へと戻ってその後は右へ左へと折れを繰り返しながら、遠くの山裾にある重厚そうな神殿の屋根を目指して進んで行く。その建物が近づいて来てやがてたくさんの人の賑わいを感じる所へとたどり着く、吉備津神社、こちらは南側の入口に当たる方か、重厚そうな屋根に向けて回廊が伸びている。自転車を止められる場所があったのでそこに相棒君を置いて境内へ、本殿へと続く回廊は狭くて結構急な上りになっていてたくさんの人の行き来がある。本殿まで行こうと思ったが重要文化財の南随神門が工事中で出鼻をくじかれたかの感じ、本殿への参拝はあきらめて相棒君へと戻り、とりあえずもうひとつの重文である北随神門を見てからこの場所を離れることにする。

吉備路自転車道とは岡山市の中心部へと向かう辺りでお別れ、ここからは岡山の旅第2編と言った感じで町の賑やかな部分を通り抜けて、町にいくつかある文化財を巡って行きます。新幹線とJR山陽本線は地下トンネルで無事通過、2ケ月前に岡山駅に向けて走った県道を抜けてJR瀬戸大橋線の高架もくぐり抜けて旭川の近くへ。中央図書館とスポーツ広場がある一角に建っているレトロな感じの建物が旧旭東幼稚園園舎八角園舎、幼稚園園舎では日本で初めて重要文化財に指定されたとのこと、とりあえず建物をぐるりと巡ったが、地上からでは普通に歴史のある建物だと思ったが後で地図で見てみると十字型になっている。その後は旭川沿いへと出て路面電車が通る橋へとたどり着く、ここは2018年の旅でも来ているが、その時は路面電車と橋の袂にある道路元標、川岸にある火の見櫓が登録有形文化財とあっていろいろと写真は撮ったのですが、同じく登録有形文化財である橋に並行に架かる水管橋はおろそかにしてしまった。そんなわけで今回はその水管橋をじっくりと見物、今回はキッチリと写真も撮っておきました。橋を渡ってすぐの左への曲がり角が西国街道、この道を進んで旅はいよいよ後半戦へと差し掛かって行きます、今回もご覧いただきましてありがとうございました。・・・・・・・・・・まちみち