よろしくお願いします。

12月のとある休日に大阪方面を走った記録を2回に渡ってお送りしていきます。まず1回目の今回は堺方面を巡っていくのですが、年に2~3度は訪れる所も昨年は感染症禍の影響で行くことができなくなり、今回の堺市来訪も約1年ぶりとなりました。この時は感染症禍も落ち着いていた頃で、またいろいろと行ってみようと思っていた矢先、また新しい波がやって来たようで今年も行くのに躊躇しそうな感じになりそう、12日にはついに奈良県でも100人を超えてしまいました。さて、走りの方は国道25号線を進んで大阪府柏原市へ、そこからは大和川に沿う自転車道を進んで行く。大阪市に入り近鉄南大阪線の踏切を渡った先で自転車道を外れて堺方面へと向けて進む、何度か右折左折を繰り返して府道12号線、堺大和高田線へと入り堺市の中心部へとたどり着きました。

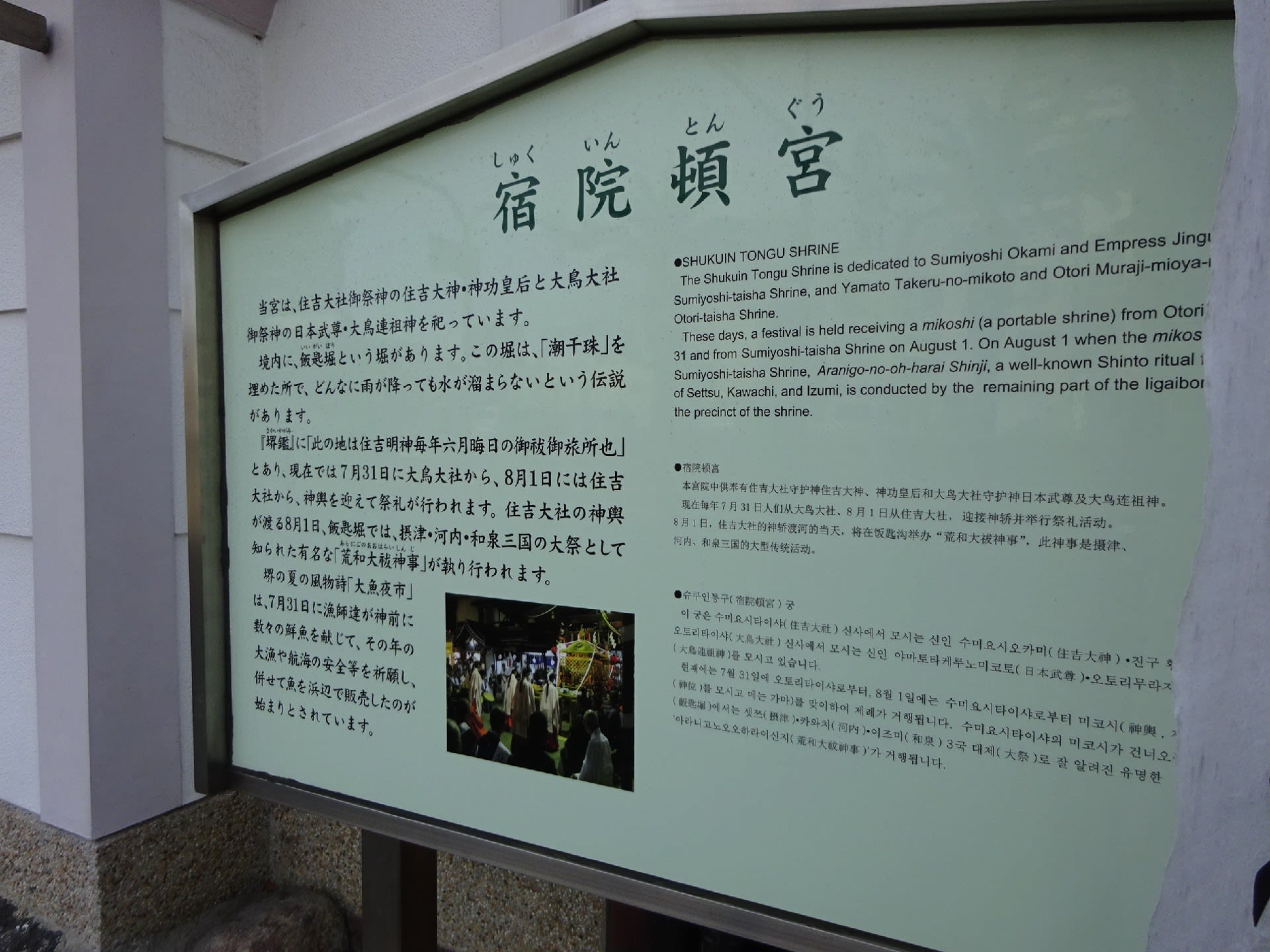

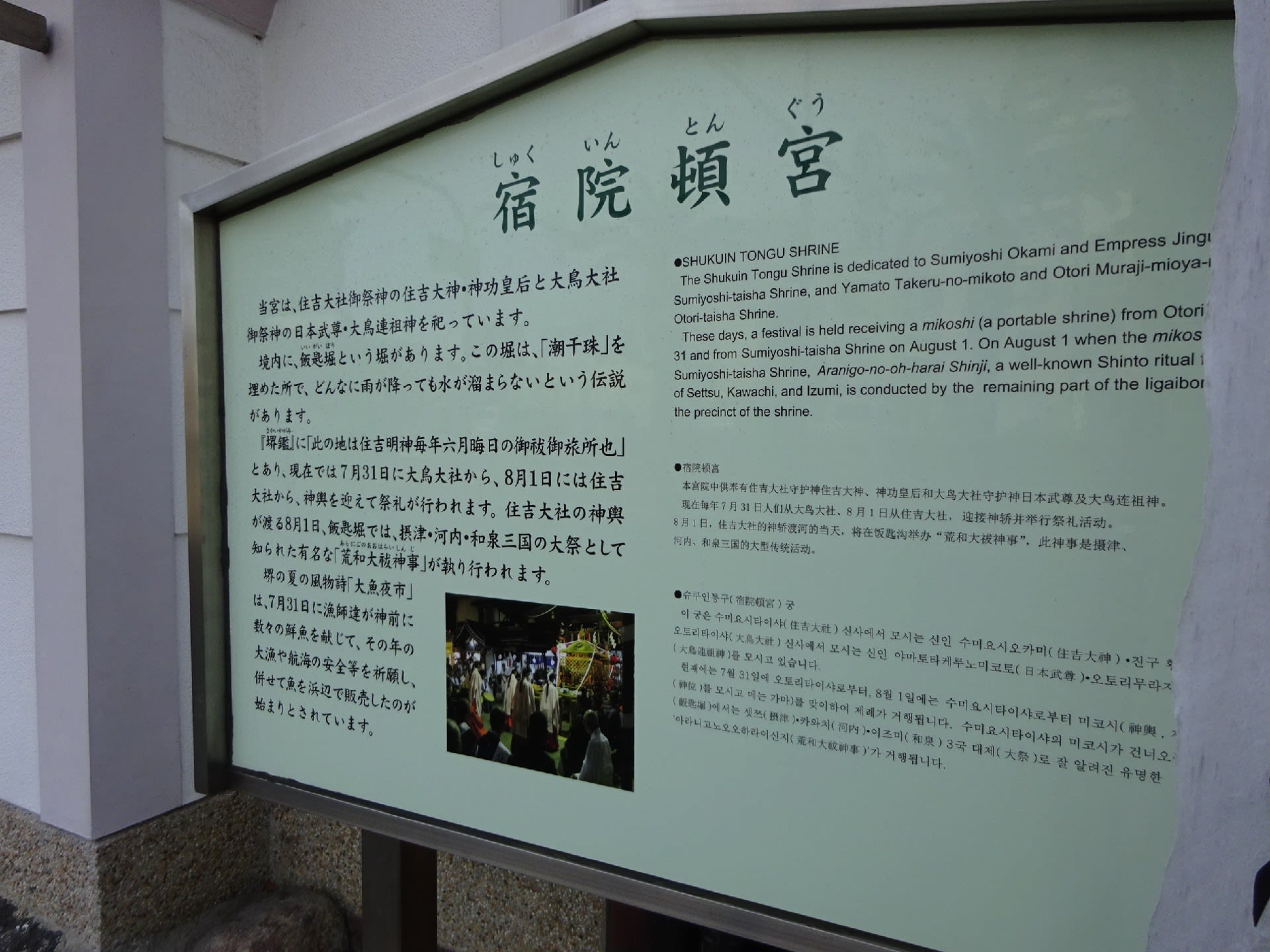

今回も特に目的もあてもなくの走り、まずはよく知っている道を通って南海堺東駅へとたどり着きました。前の仕事の時には毎日のように来ていた所、駅前の風景はその頃からあまり変わっていない感じ、ただやはり世間の風潮でしょうか、人の数はそれほど多くなかった、まあ寒いから出渋っているからかも知れないし、たまたまこの日がそうだったかも知れません。以前の堺東と言うと駅も駅前も、その前にある商店街も人、人、人で鬱陶しくなるほどでしたからね、そんな中を毎日大きな荷物を抱えて歩いていたのももう10年以上前の話です。その堺東の雑踏を過ぎて国道26号線が通るフェニックス通りへ、これまでは通り過ぎるばかりだった宿院頓宮と寄ってみる。

『住吉大社の御旅所として設置され(年代不詳)、住吉の「宿居」から転じて「宿院」と呼ばれるようになったと言われる。古くから夏の大祓日に住吉大社から神輿を迎え、境内西側にある飯匙堀で「荒和大祓神事」が行われてきた。明治以降は大鳥大社からも神輿の渡御が行われるようになり、国境の町「堺」を象徴する、摂津国和泉国両一宮の頓宮となった。現在は、7月31日に大鳥大社から、8月1日に住吉大社から神輿の渡御が行われている。』

相変わらずwikiからの引用した文章を並べましたが、頓宮は隣の公園に間借りしているかのようでほとんど目立たない、むしろ公園にあるウサギさんのオブジェの方が存在感を示していました。

堺に来たらこれもお約束、阪堺電車の写真を撮るために宿院交差点へ、目的もなしの走りとは言いながら結局は電車にネタを求めてしまうのは毎度のことです。阪堺線が道の真ん中を通る大道筋を北へと進んで、やがて線路とは離れて古い町並へ。その町並を抜けた一角にはこの辺りは環濠集落であったと言う看板を見かける、海と大きな川に囲まれた場所なので環濠集落と言うことか、奈良にあるものとはちょっと違う感じもするが、案外大阪にも環濠集落は多いのかも知れない。大和川を渡ると大阪市、再び阪堺線が道路の真ん中を走る区間へと出て、そこからは大阪市の中心部へと向かって進んで行きます。今回、久しぶりに以前自分(一人称)が働いていた難波の町へと行ってみようと思ったのがこの走りでの唯一の目的、その難波がどんなふうに変わってしまったは、また次回でのお伝えとしておきましょう、今回もご覧いただきましてありがとうございました。・・・・・・・・・・まちみち

12月のとある休日に大阪方面を走った記録を2回に渡ってお送りしていきます。まず1回目の今回は堺方面を巡っていくのですが、年に2~3度は訪れる所も昨年は感染症禍の影響で行くことができなくなり、今回の堺市来訪も約1年ぶりとなりました。この時は感染症禍も落ち着いていた頃で、またいろいろと行ってみようと思っていた矢先、また新しい波がやって来たようで今年も行くのに躊躇しそうな感じになりそう、12日にはついに奈良県でも100人を超えてしまいました。さて、走りの方は国道25号線を進んで大阪府柏原市へ、そこからは大和川に沿う自転車道を進んで行く。大阪市に入り近鉄南大阪線の踏切を渡った先で自転車道を外れて堺方面へと向けて進む、何度か右折左折を繰り返して府道12号線、堺大和高田線へと入り堺市の中心部へとたどり着きました。

今回も特に目的もあてもなくの走り、まずはよく知っている道を通って南海堺東駅へとたどり着きました。前の仕事の時には毎日のように来ていた所、駅前の風景はその頃からあまり変わっていない感じ、ただやはり世間の風潮でしょうか、人の数はそれほど多くなかった、まあ寒いから出渋っているからかも知れないし、たまたまこの日がそうだったかも知れません。以前の堺東と言うと駅も駅前も、その前にある商店街も人、人、人で鬱陶しくなるほどでしたからね、そんな中を毎日大きな荷物を抱えて歩いていたのももう10年以上前の話です。その堺東の雑踏を過ぎて国道26号線が通るフェニックス通りへ、これまでは通り過ぎるばかりだった宿院頓宮と寄ってみる。

『住吉大社の御旅所として設置され(年代不詳)、住吉の「宿居」から転じて「宿院」と呼ばれるようになったと言われる。古くから夏の大祓日に住吉大社から神輿を迎え、境内西側にある飯匙堀で「荒和大祓神事」が行われてきた。明治以降は大鳥大社からも神輿の渡御が行われるようになり、国境の町「堺」を象徴する、摂津国和泉国両一宮の頓宮となった。現在は、7月31日に大鳥大社から、8月1日に住吉大社から神輿の渡御が行われている。』

相変わらずwikiからの引用した文章を並べましたが、頓宮は隣の公園に間借りしているかのようでほとんど目立たない、むしろ公園にあるウサギさんのオブジェの方が存在感を示していました。

堺に来たらこれもお約束、阪堺電車の写真を撮るために宿院交差点へ、目的もなしの走りとは言いながら結局は電車にネタを求めてしまうのは毎度のことです。阪堺線が道の真ん中を通る大道筋を北へと進んで、やがて線路とは離れて古い町並へ。その町並を抜けた一角にはこの辺りは環濠集落であったと言う看板を見かける、海と大きな川に囲まれた場所なので環濠集落と言うことか、奈良にあるものとはちょっと違う感じもするが、案外大阪にも環濠集落は多いのかも知れない。大和川を渡ると大阪市、再び阪堺線が道路の真ん中を走る区間へと出て、そこからは大阪市の中心部へと向かって進んで行きます。今回、久しぶりに以前自分(一人称)が働いていた難波の町へと行ってみようと思ったのがこの走りでの唯一の目的、その難波がどんなふうに変わってしまったは、また次回でのお伝えとしておきましょう、今回もご覧いただきましてありがとうございました。・・・・・・・・・・まちみち