おはようございます。

日本の初代天皇は神武天皇、天照大神から数えて6代目となる人物ですがそもそも実在したんでしょうかねえ、まあ始まりを追い求めるとニワトリが先かタマゴが先か?になってしまいキリがないのでそこはスルーしておきましょう。その神武天皇が宮としたのが今の橿原神宮のある所、近鉄橿原神宮前駅には黄色のポストがありその後ろにはここが日本のはじまりと言うパネルが・・・あれ、変わってしまってますねえ。

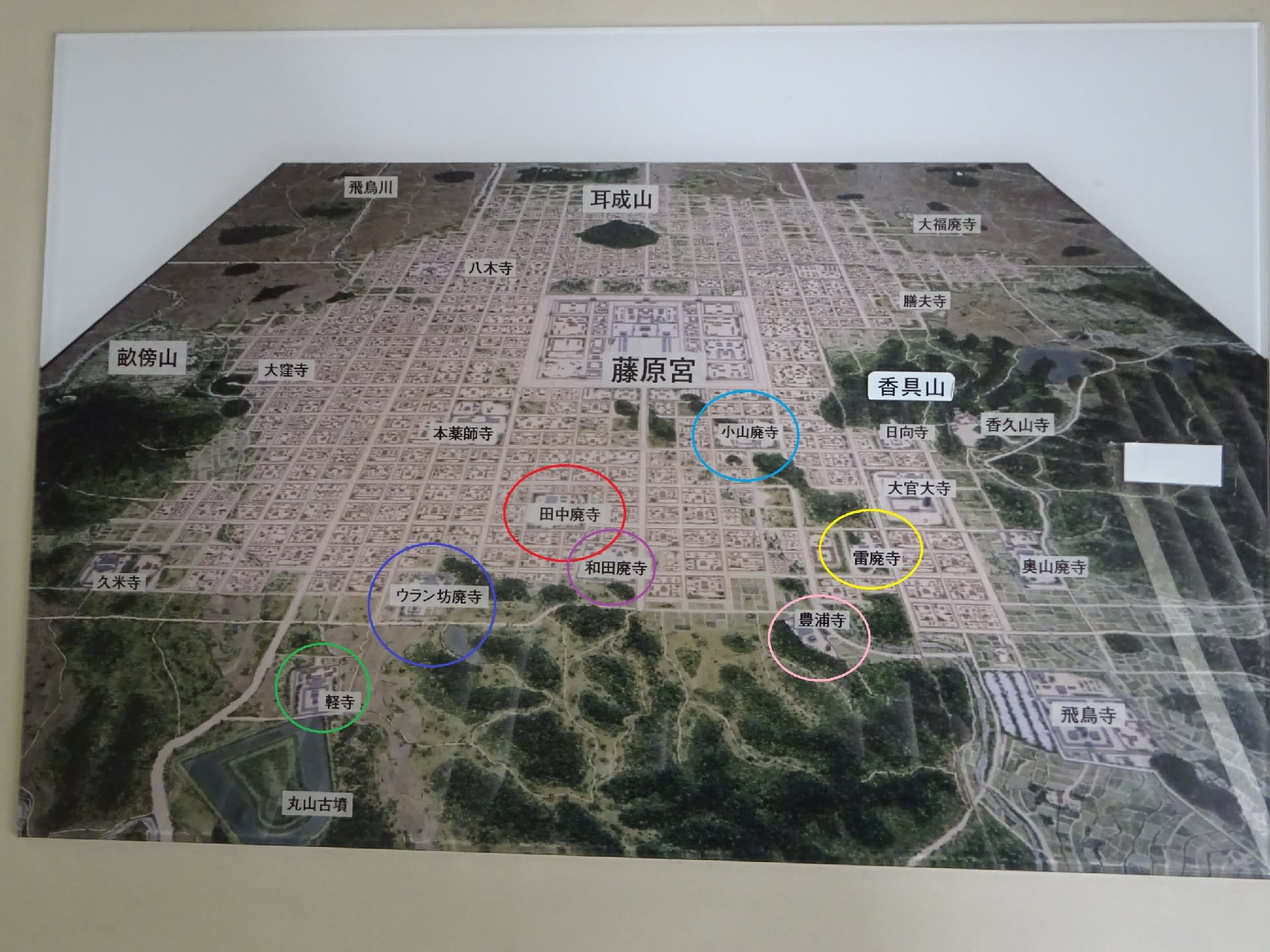

と言うことで始まりました、都巡り、「都」と言うよりは「宮」、天皇の住まいの事です、天皇は変わる度に宮を変えていたとのことで、今回その宮があった場所を巡ってみることにしました。宮がコロコロと変わっていたのは藤原京ができるまで、と言うことは持統天皇(41代)までなのでそれまでの40人についてと言うことになるのですが、その中には九州や滋賀など行くことができない所や、一人の天皇がいくつも宮を変えていることもあるので、また何回かのシリーズでのお送りとなると思います、それでは早速行ってみることとしましょう。

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

って言いながら2代綏靖天皇・・・難しい漢字ですねえ、「suizei」と読みます・・・についてはいきなりスルーです、宮は「葛城高丘宮」で御所市にあるのですが結構山の中で行くことができませんでした。

(3)は3代安寧天皇「片塩浮孔宮」、大和高田市の近鉄南大阪線高田市駅前の神社の一角にそれを示す碑が立っている、片塩、浮孔は大和高田市にある地名だからこの場所はすぐに分かりました。

(4)は4代懿徳天皇・・・読めないねえ、この漢字も、「itoku」と読みます。宮は「軽曲峡宮」、場所は橿原市の白橿町付近で近鉄岡寺駅から少し西に行った所の住宅地の一角、結構分かりにくい場所に碑が立っている。

(5)は5代孝昭天皇、宮は「掖上池心宮」、(5)のゾーン1枚目にある写真は今年の花園出場を決めた御所実、この辺りが宮があった場所に当たるらしい。高校周辺で宮の碑を探したが見つからなかった、もしかしたら校内にあるのかも・・・と思って調べてみると正門の南側の畑にあったらしい、完全に見落としてしまいました。御所実はこれまで3回花園で準優勝、今回こそ優勝を目指して頑張ってほしいところ、ちなみに前回の準優勝はこのブログを始めた翌々日のことでした。

(6)は6代孝安天皇、宮は「室秋津島宮」、ここは前回お送りした巨勢山古墳群と同じ場所にあり、この宮跡がある神社の奥には室宮山古墳が控えている。

(7)は7代孝霊天皇、宮は「黒田廬戸宮」、ここまでは橿原や御所と奈良盆地の南側に当たる地域にあったが、この宮は中央部に当たる田原本町にある。場所は近鉄黒田駅の近く、駅前には太子道が通っているが聖徳太子がこの道を利用するようになるのはまだまだもっと後の事。

(8)は8代孝元天皇、宮は「軽境原宮」、近鉄岡寺駅前の踏切の前には写真にあるような碑が立っている。4代天皇の宮にも「軽」の文字があったしここから東に行った所には軽寺・・・今後このシリーズでも取り上げることになる寺院跡・・・もあるので「軽」の文字に由縁がある所でしょうか。ところで先代の恒例天皇から続く系譜でこの孝元天皇の兄妹に当たる人物の中に「倭迹迹日百襲姫命」の名がある、この人物の墓は桜井市にある箸墓古墳、と言うことはこの女性はもしかしたら卑弥呼?の可能性も。ただここまでの天皇については100年以上、中には130年以上生存していた人もいるとかでイマイチ実在性に乏しい、卑弥呼の実在性、邪馬台国の存在もまだまだロマンの霧の中と言った感じです。

(9)

(10)

(11)

(12)

(9)は9代開化天皇、宮は「春日率川宮」、「春日」とあるから奈良市界隈か、奈良市の中心部を通るやすらぎの道沿いに率川神社と言う名の神社があってそこが宮跡とされている。と言うことで行ってみたのですが境内には宮の跡を示すものはなし、看板にはこの神社の始まりが593年、推古天皇の時代とあるから天皇の宮がこの場所にあったと言うことだけであまり関連はないのかも。

(10)は10代崇神天皇、宮は「磯城瑞籬宮」、場所は山の辺の道の終点となる桜井市の海柘榴市の近く。

(11)(12)はそれぞれ11代垂仁天皇、12代景行天皇の宮に当たる場所にある碑。垂仁天皇は「纒向珠城宮」、景行天皇は「纒向日代宮」、両方とも桜井市の国道169号線、相撲神社バス停から東へと緩やかな上り坂を進んで行った所にあってそれほど距離が離れていない。前回御所の古墳巡りで訪れた古墳の中に日本武尊の墓があったが、その日本武尊の父が景行天皇に当たる、ここまでの歴代天皇は世襲で受け継がれているが日本武尊は皇位には着いていない、東国平定の旅の途中で亡くなってしまったからだとあります。天皇はその後「志賀高穴穂宮」に滞在しそこで亡くなってしまい、その宮は子の13代成務天皇に継がれることになる。と言うことで次代の志賀高穴穂宮については未訪、更に14代仲哀天皇については宮が山口、福岡・・・熊襲討伐のための滞在で宮となっているらしい・・・、とても行ける場所ではないのでスルーとして、次回は15代天皇の宮からお送りしていきたいと思います、今回もご覧いただきましてどうもありがとうございました。 まちみち

日本の初代天皇は神武天皇、天照大神から数えて6代目となる人物ですがそもそも実在したんでしょうかねえ、まあ始まりを追い求めるとニワトリが先かタマゴが先か?になってしまいキリがないのでそこはスルーしておきましょう。その神武天皇が宮としたのが今の橿原神宮のある所、近鉄橿原神宮前駅には黄色のポストがありその後ろにはここが日本のはじまりと言うパネルが・・・あれ、変わってしまってますねえ。

と言うことで始まりました、都巡り、「都」と言うよりは「宮」、天皇の住まいの事です、天皇は変わる度に宮を変えていたとのことで、今回その宮があった場所を巡ってみることにしました。宮がコロコロと変わっていたのは藤原京ができるまで、と言うことは持統天皇(41代)までなのでそれまでの40人についてと言うことになるのですが、その中には九州や滋賀など行くことができない所や、一人の天皇がいくつも宮を変えていることもあるので、また何回かのシリーズでのお送りとなると思います、それでは早速行ってみることとしましょう。

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

って言いながら2代綏靖天皇・・・難しい漢字ですねえ、「suizei」と読みます・・・についてはいきなりスルーです、宮は「葛城高丘宮」で御所市にあるのですが結構山の中で行くことができませんでした。

(3)は3代安寧天皇「片塩浮孔宮」、大和高田市の近鉄南大阪線高田市駅前の神社の一角にそれを示す碑が立っている、片塩、浮孔は大和高田市にある地名だからこの場所はすぐに分かりました。

(4)は4代懿徳天皇・・・読めないねえ、この漢字も、「itoku」と読みます。宮は「軽曲峡宮」、場所は橿原市の白橿町付近で近鉄岡寺駅から少し西に行った所の住宅地の一角、結構分かりにくい場所に碑が立っている。

(5)は5代孝昭天皇、宮は「掖上池心宮」、(5)のゾーン1枚目にある写真は今年の花園出場を決めた御所実、この辺りが宮があった場所に当たるらしい。高校周辺で宮の碑を探したが見つからなかった、もしかしたら校内にあるのかも・・・と思って調べてみると正門の南側の畑にあったらしい、完全に見落としてしまいました。御所実はこれまで3回花園で準優勝、今回こそ優勝を目指して頑張ってほしいところ、ちなみに前回の準優勝はこのブログを始めた翌々日のことでした。

(6)は6代孝安天皇、宮は「室秋津島宮」、ここは前回お送りした巨勢山古墳群と同じ場所にあり、この宮跡がある神社の奥には室宮山古墳が控えている。

(7)は7代孝霊天皇、宮は「黒田廬戸宮」、ここまでは橿原や御所と奈良盆地の南側に当たる地域にあったが、この宮は中央部に当たる田原本町にある。場所は近鉄黒田駅の近く、駅前には太子道が通っているが聖徳太子がこの道を利用するようになるのはまだまだもっと後の事。

(8)は8代孝元天皇、宮は「軽境原宮」、近鉄岡寺駅前の踏切の前には写真にあるような碑が立っている。4代天皇の宮にも「軽」の文字があったしここから東に行った所には軽寺・・・今後このシリーズでも取り上げることになる寺院跡・・・もあるので「軽」の文字に由縁がある所でしょうか。ところで先代の恒例天皇から続く系譜でこの孝元天皇の兄妹に当たる人物の中に「倭迹迹日百襲姫命」の名がある、この人物の墓は桜井市にある箸墓古墳、と言うことはこの女性はもしかしたら卑弥呼?の可能性も。ただここまでの天皇については100年以上、中には130年以上生存していた人もいるとかでイマイチ実在性に乏しい、卑弥呼の実在性、邪馬台国の存在もまだまだロマンの霧の中と言った感じです。

(9)

(10)

(11)

(12)

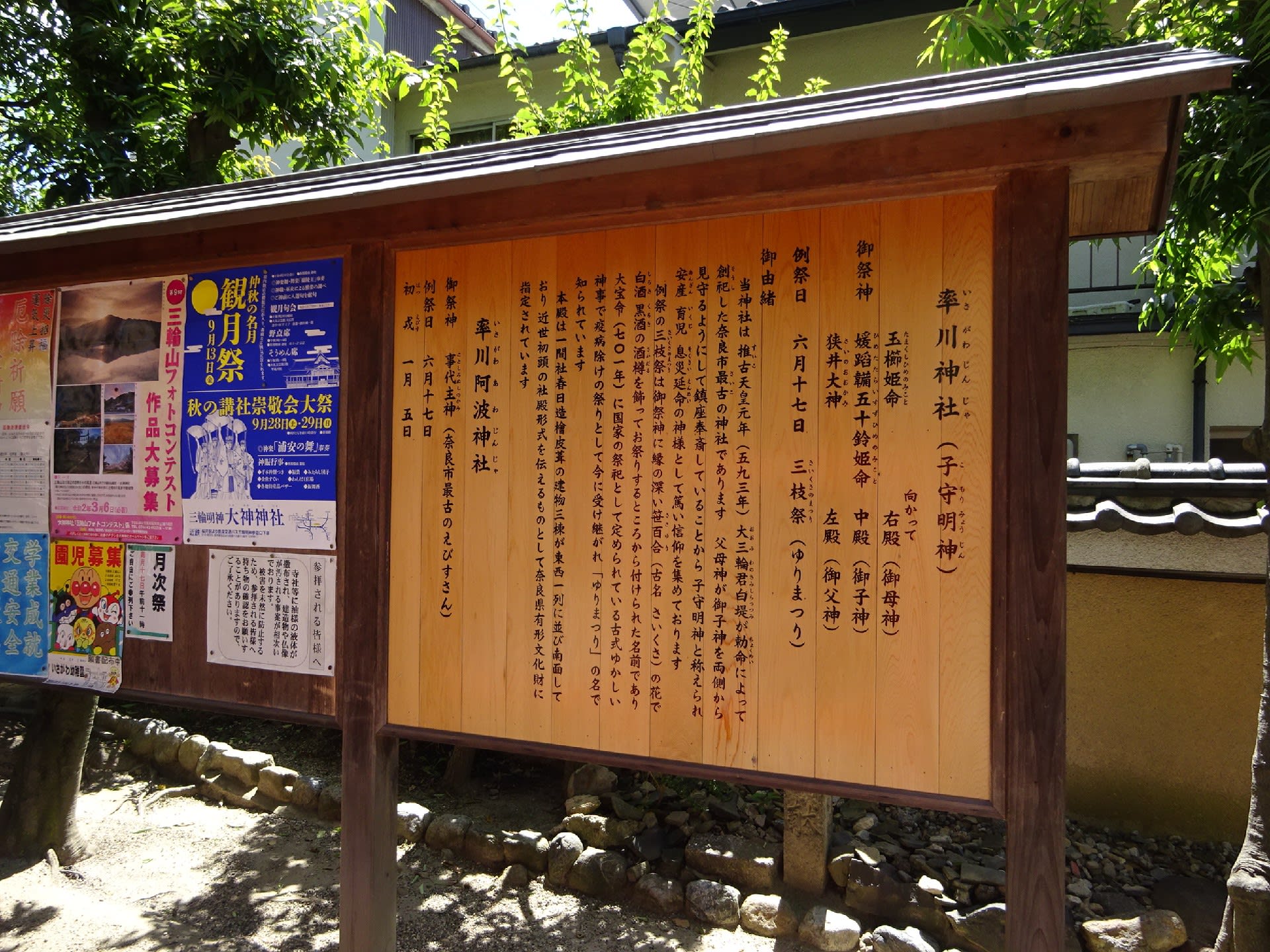

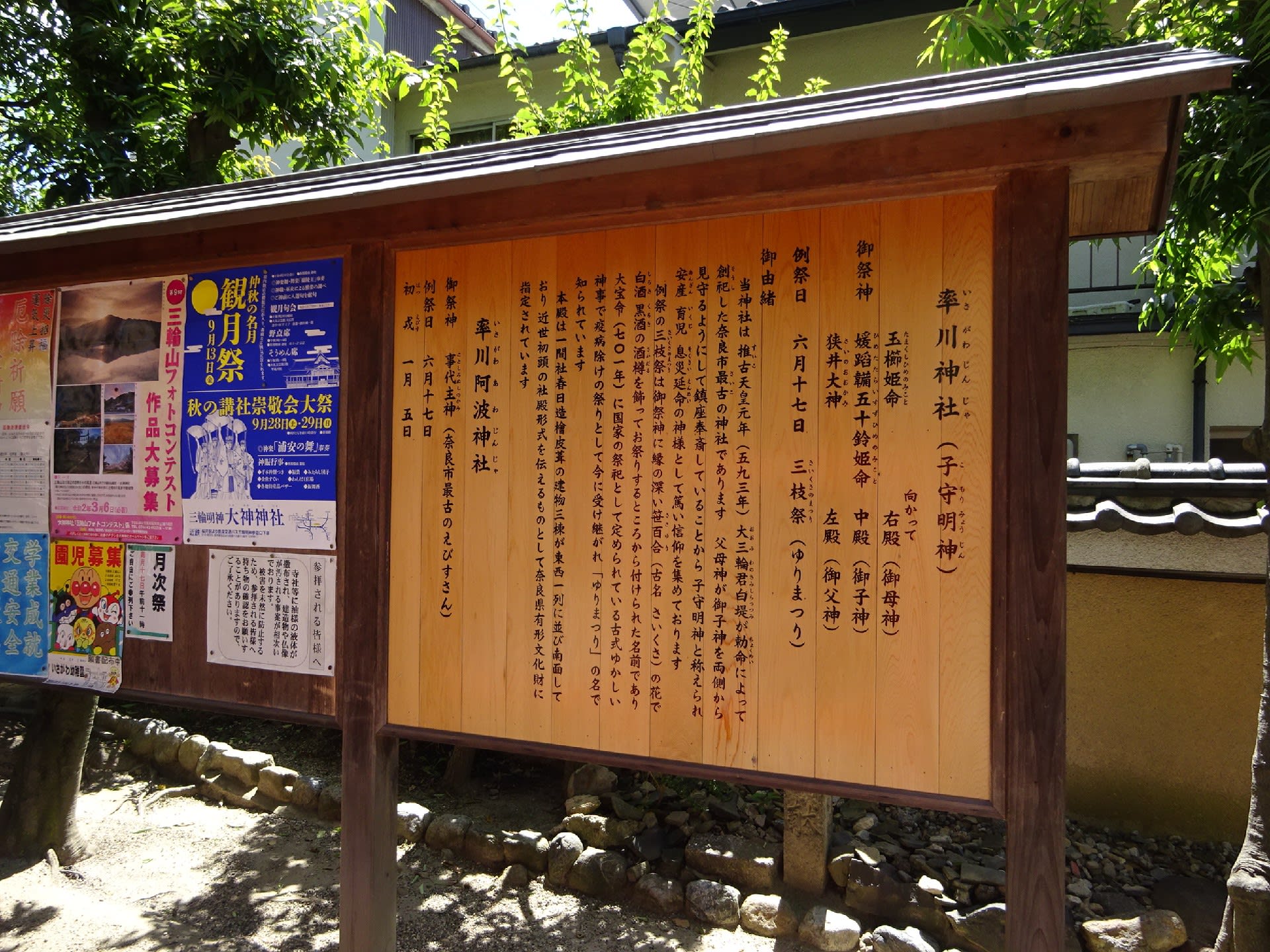

(9)は9代開化天皇、宮は「春日率川宮」、「春日」とあるから奈良市界隈か、奈良市の中心部を通るやすらぎの道沿いに率川神社と言う名の神社があってそこが宮跡とされている。と言うことで行ってみたのですが境内には宮の跡を示すものはなし、看板にはこの神社の始まりが593年、推古天皇の時代とあるから天皇の宮がこの場所にあったと言うことだけであまり関連はないのかも。

(10)は10代崇神天皇、宮は「磯城瑞籬宮」、場所は山の辺の道の終点となる桜井市の海柘榴市の近く。

(11)(12)はそれぞれ11代垂仁天皇、12代景行天皇の宮に当たる場所にある碑。垂仁天皇は「纒向珠城宮」、景行天皇は「纒向日代宮」、両方とも桜井市の国道169号線、相撲神社バス停から東へと緩やかな上り坂を進んで行った所にあってそれほど距離が離れていない。前回御所の古墳巡りで訪れた古墳の中に日本武尊の墓があったが、その日本武尊の父が景行天皇に当たる、ここまでの歴代天皇は世襲で受け継がれているが日本武尊は皇位には着いていない、東国平定の旅の途中で亡くなってしまったからだとあります。天皇はその後「志賀高穴穂宮」に滞在しそこで亡くなってしまい、その宮は子の13代成務天皇に継がれることになる。と言うことで次代の志賀高穴穂宮については未訪、更に14代仲哀天皇については宮が山口、福岡・・・熊襲討伐のための滞在で宮となっているらしい・・・、とても行ける場所ではないのでスルーとして、次回は15代天皇の宮からお送りしていきたいと思います、今回もご覧いただきましてどうもありがとうございました。 まちみち