よろしくお願いします。

京都方面へと走って長岡京市へと入りました、今回の走りの目的は長岡京都巡り、平城京と平安京の間でたった10年間しか機能しなかった都とはどんな所だったのでしょうか、古墳巡りもそこそこに早速行ってみることとしましょう。

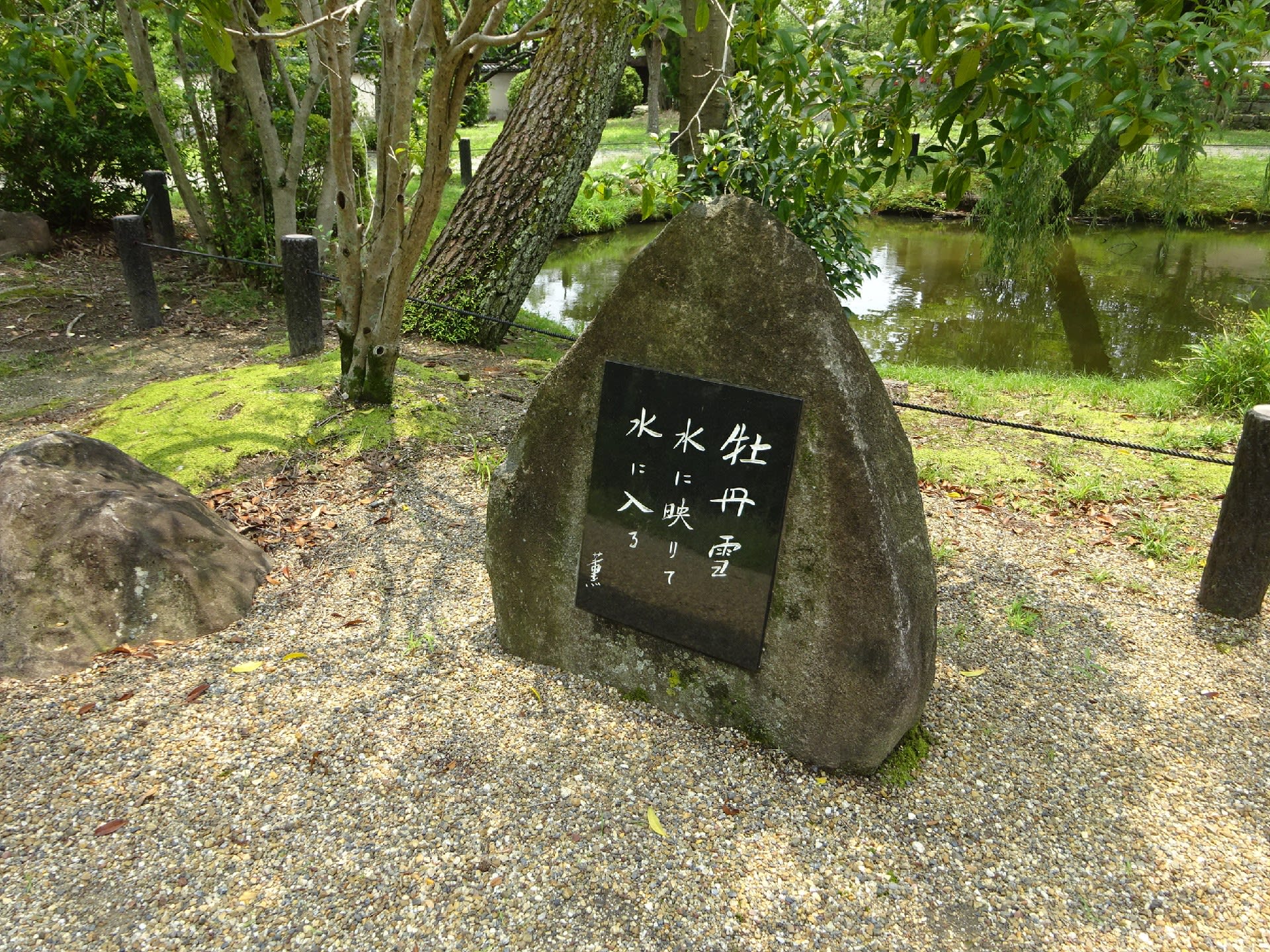

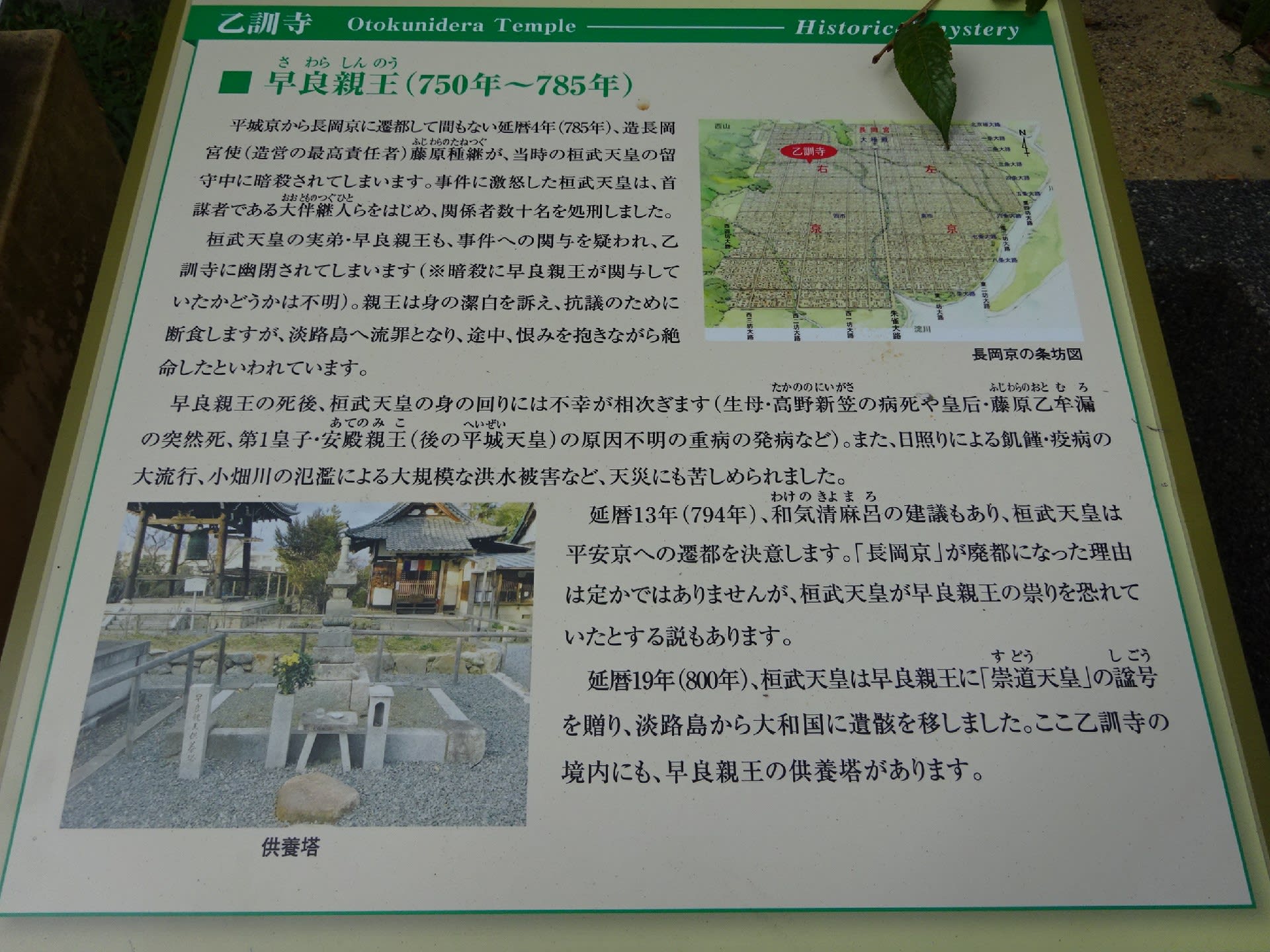

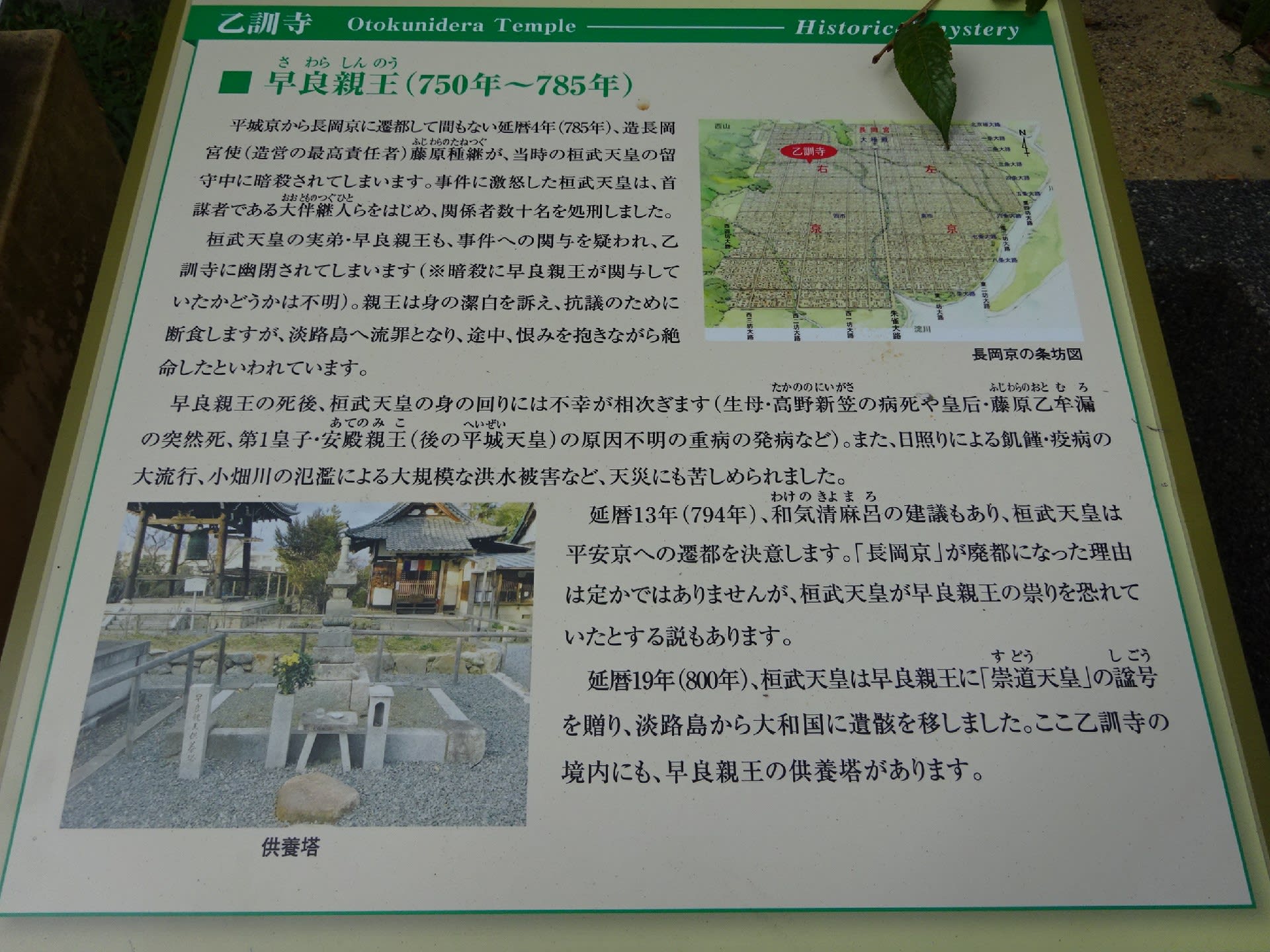

やって来たのは乙訓寺、乙訓と言うと何年か前の秋季近畿大会で智辯学園が不覚をとったのが乙訓高やったなあ・・・っそんなイメージしかないんかと言われそうですが。その乙訓寺は上の写真にもあるように長岡京の北西部に位置している、創建の年は分からないが聖徳太子による建立と言うのが意外な感じ。写真2枚目にあるのは早良親王の供養塔、その下の写真にある説明板には、長岡京遷都後にあった事件が原因で、桓武天皇によって早良親王がここに幽閉されたとあります。この出来事が引き金になって都は10年後に平安京へと移されることになる、まあこの辺りの時代、クーデターや事件は頻繁に起きていて、その度に無念を被る人が出てくるわけですが、人間は本当に争いごとが好きって言うことですかね、怖いわ・・・。ちなみに今お送りしている歴代天皇都巡りは25代までお送りしてきましたが、26代継体天皇が一時期ここに山背弟国宮を置いていました、その辺りの話についてはまた近々都巡り本編でのお送りと言うことに・・・。

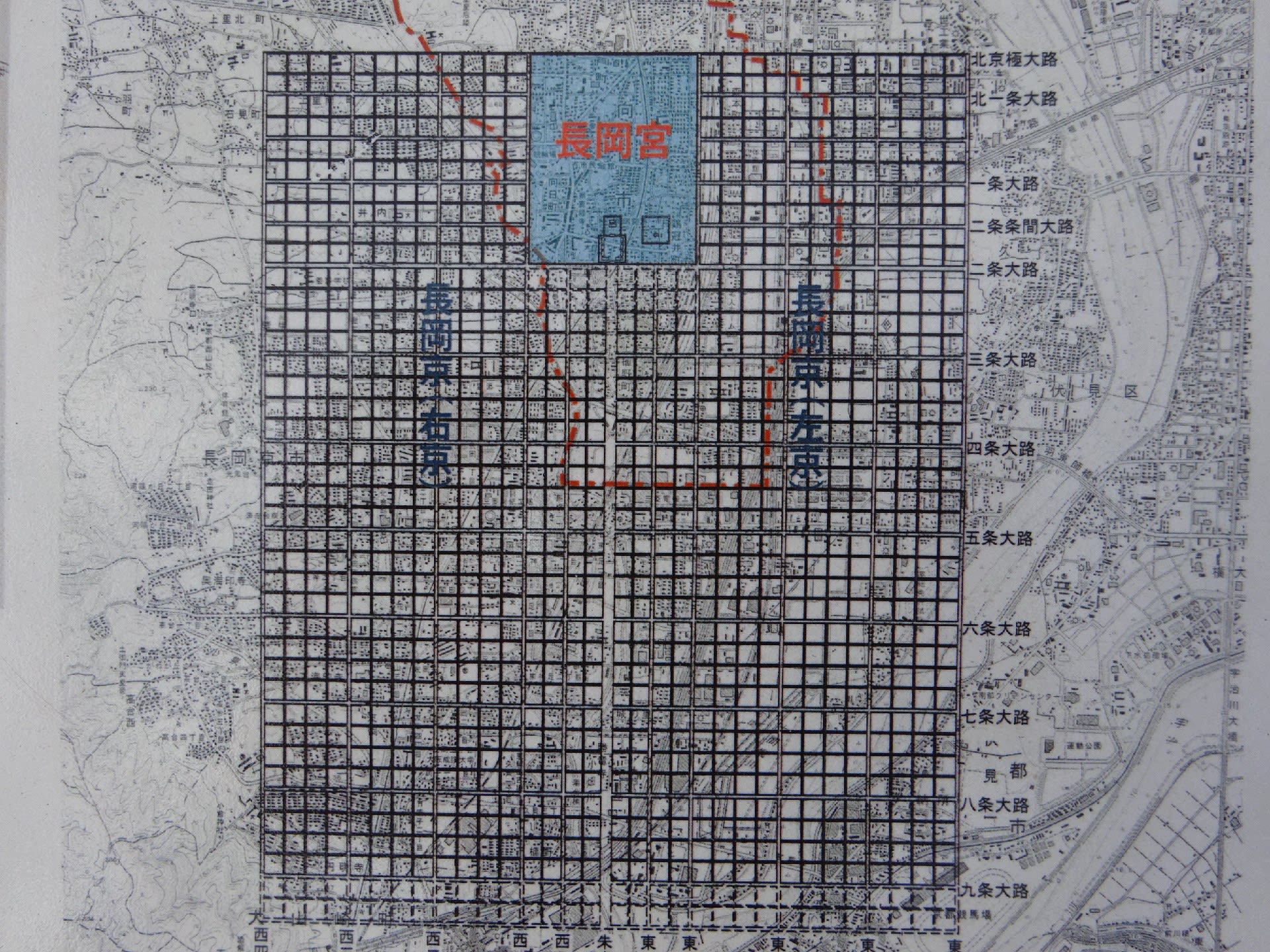

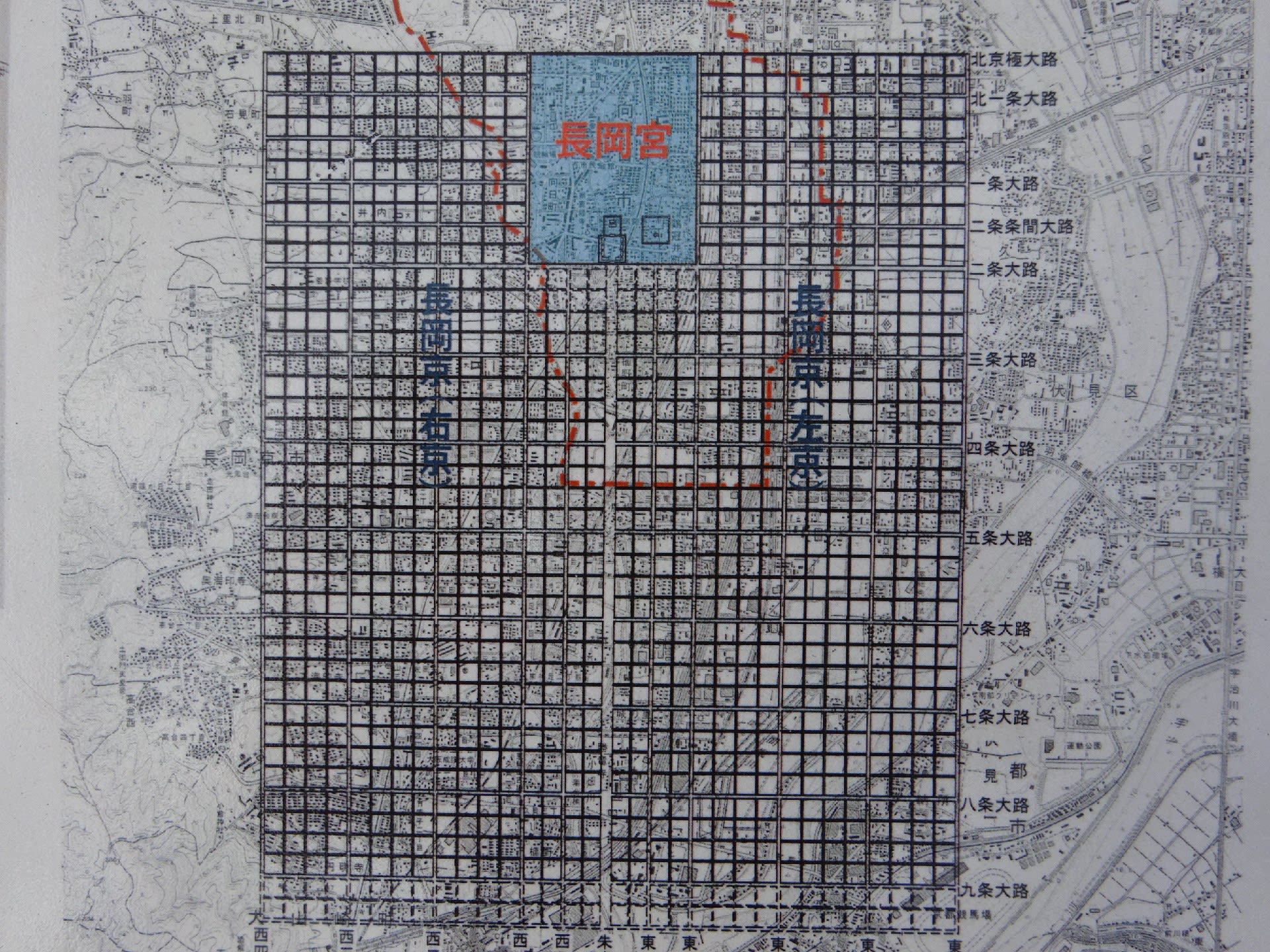

乙訓寺は三条西二坊の位置にあり、その北東側に大極殿があったことになるがその位置は長岡京市ではなく向日市に当たる。上の写真にあるのはその宮跡域の西側の丘陵にある古墳、カーブになった上り坂から団地の棟が建ち並ぶ所を曲がりこむようにして細い道を更に上って行くとたどり着くことができる。ここはもう向日市に入っていて、丘の上には古墳の他に向日神社もあって市の一大観光スポットとなっている。市は変わっているのにこの辺りでも乙訓と言う地名を見かける、と言うことでこの「乙訓」について調べてみると、元は京都市南部と向日市、長岡京市、大山崎町は乙訓郡に属していたとのこと。その後一部の地域が京都市に編入し、長岡京市、向日市が市制施行で郡から離脱し今は大山崎町だけが乙訓郡に属していることになる、要は長岡京があった長岡京市、向日市より先に「乙訓」があったと言うことである。ちなみにこの「otokuni」は元は「弟国」・・・さっきもこの表記が出てきていましたね・・・と記されていて、対して京都市の西部は「兄国」と呼ばれていたとのこと、しかしここまでほとんど長岡京について触れていませんねえ、そのことについては次のゾーンにて↓↓↓

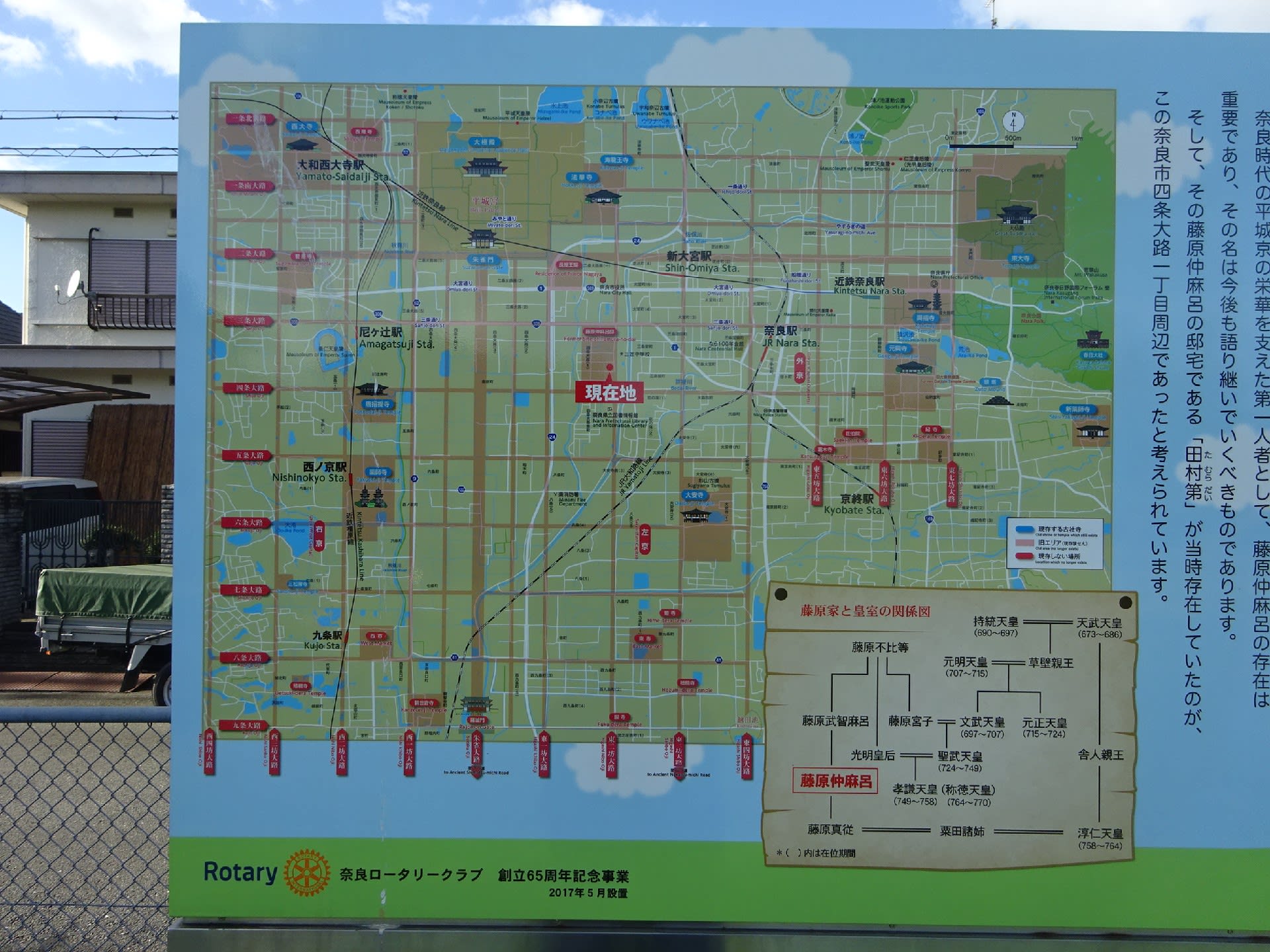

長岡宮跡は西国街道から東へ少し行った所、阪急京都線が通るすぐ横にその跡があったとされる場所があった、近くにある交差点名も写真1枚目にあるように大極殿交差点、そのまんまである。平城宮や藤原宮はその跡地は広大な原っぱと言う感じだがここは住宅地のど真ん中、大極殿となると広大な地域に巨大な建造物があったと思われるが、もちろん今となっては復元は無理な話である。この都があったのが784年から794年までのほんの10年間だけ、平城京から平安京への橋渡しのための都であったと言われても仕方ないところだが、都を今の京都の中心部へ移すことになったのは、当時の桓武天皇が無実の罪で陥れた早良親王の祟りを恐れたからという面もあった。桓武天皇が奈良からこの乙訓の地に都を移したのには水運に恵まれていたからだと言うことだが、ほんの10年後には都を更にその水運の先にある地域に移したことによって、京都はその後1000年以上栄えることとなった。水運には恵まれなかった奈良、いわば歴史的には敗北の地になってしまったのだが、たった10年しか都が置かれなかった場所にその要因があったとも言える。この時は表面的に巡っただけの長岡京、また機会を見つけて今度はもっと奥深い所を巡ってみようと考えています、今回もご覧いただきましてどうもありがとうございました。 まちみち

京都方面へと走って長岡京市へと入りました、今回の走りの目的は長岡京都巡り、平城京と平安京の間でたった10年間しか機能しなかった都とはどんな所だったのでしょうか、古墳巡りもそこそこに早速行ってみることとしましょう。

やって来たのは乙訓寺、乙訓と言うと何年か前の秋季近畿大会で智辯学園が不覚をとったのが乙訓高やったなあ・・・っそんなイメージしかないんかと言われそうですが。その乙訓寺は上の写真にもあるように長岡京の北西部に位置している、創建の年は分からないが聖徳太子による建立と言うのが意外な感じ。写真2枚目にあるのは早良親王の供養塔、その下の写真にある説明板には、長岡京遷都後にあった事件が原因で、桓武天皇によって早良親王がここに幽閉されたとあります。この出来事が引き金になって都は10年後に平安京へと移されることになる、まあこの辺りの時代、クーデターや事件は頻繁に起きていて、その度に無念を被る人が出てくるわけですが、人間は本当に争いごとが好きって言うことですかね、怖いわ・・・。ちなみに今お送りしている歴代天皇都巡りは25代までお送りしてきましたが、26代継体天皇が一時期ここに山背弟国宮を置いていました、その辺りの話についてはまた近々都巡り本編でのお送りと言うことに・・・。

乙訓寺は三条西二坊の位置にあり、その北東側に大極殿があったことになるがその位置は長岡京市ではなく向日市に当たる。上の写真にあるのはその宮跡域の西側の丘陵にある古墳、カーブになった上り坂から団地の棟が建ち並ぶ所を曲がりこむようにして細い道を更に上って行くとたどり着くことができる。ここはもう向日市に入っていて、丘の上には古墳の他に向日神社もあって市の一大観光スポットとなっている。市は変わっているのにこの辺りでも乙訓と言う地名を見かける、と言うことでこの「乙訓」について調べてみると、元は京都市南部と向日市、長岡京市、大山崎町は乙訓郡に属していたとのこと。その後一部の地域が京都市に編入し、長岡京市、向日市が市制施行で郡から離脱し今は大山崎町だけが乙訓郡に属していることになる、要は長岡京があった長岡京市、向日市より先に「乙訓」があったと言うことである。ちなみにこの「otokuni」は元は「弟国」・・・さっきもこの表記が出てきていましたね・・・と記されていて、対して京都市の西部は「兄国」と呼ばれていたとのこと、しかしここまでほとんど長岡京について触れていませんねえ、そのことについては次のゾーンにて↓↓↓

長岡宮跡は西国街道から東へ少し行った所、阪急京都線が通るすぐ横にその跡があったとされる場所があった、近くにある交差点名も写真1枚目にあるように大極殿交差点、そのまんまである。平城宮や藤原宮はその跡地は広大な原っぱと言う感じだがここは住宅地のど真ん中、大極殿となると広大な地域に巨大な建造物があったと思われるが、もちろん今となっては復元は無理な話である。この都があったのが784年から794年までのほんの10年間だけ、平城京から平安京への橋渡しのための都であったと言われても仕方ないところだが、都を今の京都の中心部へ移すことになったのは、当時の桓武天皇が無実の罪で陥れた早良親王の祟りを恐れたからという面もあった。桓武天皇が奈良からこの乙訓の地に都を移したのには水運に恵まれていたからだと言うことだが、ほんの10年後には都を更にその水運の先にある地域に移したことによって、京都はその後1000年以上栄えることとなった。水運には恵まれなかった奈良、いわば歴史的には敗北の地になってしまったのだが、たった10年しか都が置かれなかった場所にその要因があったとも言える。この時は表面的に巡っただけの長岡京、また機会を見つけて今度はもっと奥深い所を巡ってみようと考えています、今回もご覧いただきましてどうもありがとうございました。 まちみち