函館・津軽海峡フェリーターミナルで起床。北海道北斗市三ツ石にあるトラピスト修道院に来ました。きれいな並木の道を走っていきます。

着きました。

まっすぐに伸びた道を歩いていきます。

途中、何とも言えない見事な木があります。

ここから先は入れません。祈りと労働の世界です。

売店に寄ります。アイスクリームを買いました。なめらかでおいしい。

三木露風の碑があります。兵庫県龍野市に行くとトンネルから「赤トンボ」で、赤トンボだらけです。

ここで教えていたんですね。しかも、「赤トンボ」はここで作った。初めて知りました。昔は、ギターで赤とんぼ変奏曲が弾けました。

サラキ岬。咸臨丸が破船・沈没したところです。1871年、就役して14年目のことでした。

北海道新幹線の北海道最初の駅、「木古内駅」です。

道の駅もできました。

おそらく、乗降客数が一番少ない新幹線の駅です。

木古内駅から十数キロ。トンネルから出てくるところ。1時間近く待たないと出てくる列車は撮れない。

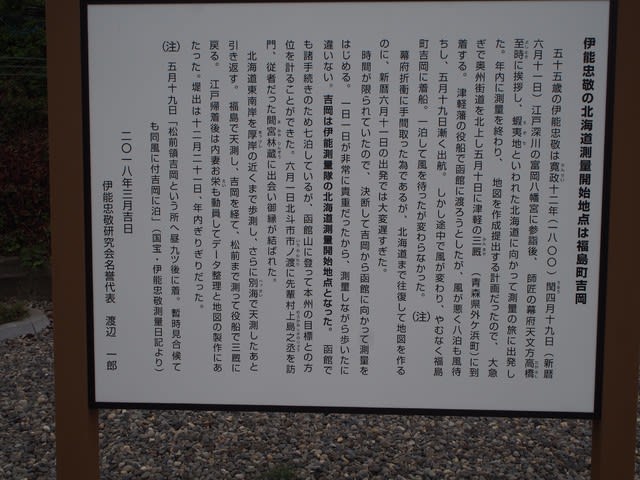

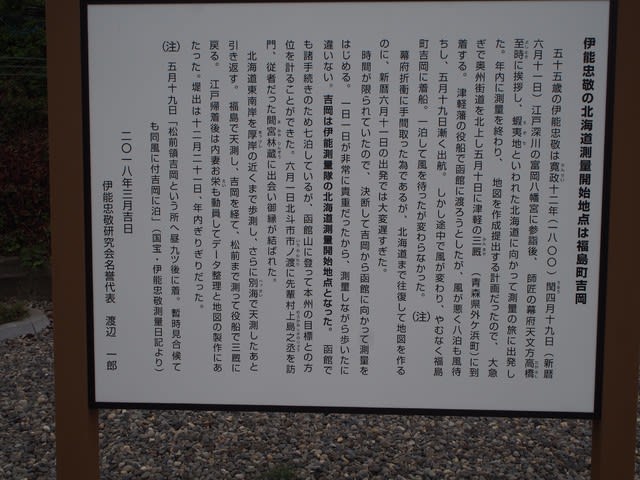

吉岡、前回は青函トンネルメモリアルパークに行きましたが、今回は新しく作られた伊能忠敬像です。おそらく、忠敬は「チーム」で動いていたので自分だけが像になるのは嫌がっているんじゃないかと思うけど。

函館山はなんだったんだ?三厩からここに渡ってきたのでした。

北海道最南端「白神岬」です。天気が悪く、何も見えません。

松前の道の駅「北前船松前」に来ました。イカが食べたかったのにメニューにありません。

づけ丼を食べました。

雨が激しくなる中、ここだけはと、松前城。

「蠣崎波郷」の「夷酋列像(いしゅうれつぞう)」の写しが展示され、撮影できました。

蠣崎波郷は松前藩12代藩主・松前資広の五男に生まれる。生まれた翌年に父が亡くなり、兄・道広が跡を継いだため、家禄五百石の家老蠣崎家の養子になる。幼い頃から画を好み、8歳の頃馬場で馬術の練習を見て、馬の駆ける様を描いて人々を驚かせたと伝えられる。寛政元年(1789年)のクナシリ・メナシの戦い(寛政蝦夷蜂起)で松前藩に協力したアイヌの酋長を描いた『夷酋列像』(函館市中央図書館に2点所蔵。1980年代にフランスのブザンソン美術考古学博物館で「夷酋列像」11点が発見)を翌年冬に完成させ、これらが後に代表作とされる。文化4年(1807年)、幕府が北海道を直轄地にしたため、松前家は陸奥国伊達郡梁川藩に転封され、波響も梁川に移った。文政4年(1821年)、松前家が松前に復帰すると、波響も翌年松前に戻り、文政9年63歳で没した。 (引用)

亡くなられた作家の宇江佐真理さんが何度も小説に登場させ、特に梁川から松前に復帰するいきさつは涙を誘うものがありました。家老として苦労し、画家として名をならしめた生涯は波乱に満ちたものでした。絵がフランスで発見されるとは。

大手門は燃えずに残りました。

天守閣は、昭和24年に類焼しました。

松尾芭蕉の句碑。「しばらくは花の上なる月夜かな」。

法源寺。蠣崎波郷の墓があります。城の背後に広がる寺町にあります。

蠣崎波郷の墓。何とも言えません。

この後、台風20号の余波か、雨がひどくなり、道の駅「道の駅上ノ国もんじゅ」まで来ました。

入浴料200円、古びた期待はできないと思って、「花沢温泉」に行きました。新品でした。地元の年寄りばかりでしたが。

夜は強風、車は揺れるし、雨はひどくなるし、耳栓をして無理やり寝ました。

着きました。

まっすぐに伸びた道を歩いていきます。

途中、何とも言えない見事な木があります。

ここから先は入れません。祈りと労働の世界です。

売店に寄ります。アイスクリームを買いました。なめらかでおいしい。

三木露風の碑があります。兵庫県龍野市に行くとトンネルから「赤トンボ」で、赤トンボだらけです。

ここで教えていたんですね。しかも、「赤トンボ」はここで作った。初めて知りました。昔は、ギターで赤とんぼ変奏曲が弾けました。

サラキ岬。咸臨丸が破船・沈没したところです。1871年、就役して14年目のことでした。

北海道新幹線の北海道最初の駅、「木古内駅」です。

道の駅もできました。

おそらく、乗降客数が一番少ない新幹線の駅です。

木古内駅から十数キロ。トンネルから出てくるところ。1時間近く待たないと出てくる列車は撮れない。

吉岡、前回は青函トンネルメモリアルパークに行きましたが、今回は新しく作られた伊能忠敬像です。おそらく、忠敬は「チーム」で動いていたので自分だけが像になるのは嫌がっているんじゃないかと思うけど。

函館山はなんだったんだ?三厩からここに渡ってきたのでした。

北海道最南端「白神岬」です。天気が悪く、何も見えません。

松前の道の駅「北前船松前」に来ました。イカが食べたかったのにメニューにありません。

づけ丼を食べました。

雨が激しくなる中、ここだけはと、松前城。

「蠣崎波郷」の「夷酋列像(いしゅうれつぞう)」の写しが展示され、撮影できました。

蠣崎波郷は松前藩12代藩主・松前資広の五男に生まれる。生まれた翌年に父が亡くなり、兄・道広が跡を継いだため、家禄五百石の家老蠣崎家の養子になる。幼い頃から画を好み、8歳の頃馬場で馬術の練習を見て、馬の駆ける様を描いて人々を驚かせたと伝えられる。寛政元年(1789年)のクナシリ・メナシの戦い(寛政蝦夷蜂起)で松前藩に協力したアイヌの酋長を描いた『夷酋列像』(函館市中央図書館に2点所蔵。1980年代にフランスのブザンソン美術考古学博物館で「夷酋列像」11点が発見)を翌年冬に完成させ、これらが後に代表作とされる。文化4年(1807年)、幕府が北海道を直轄地にしたため、松前家は陸奥国伊達郡梁川藩に転封され、波響も梁川に移った。文政4年(1821年)、松前家が松前に復帰すると、波響も翌年松前に戻り、文政9年63歳で没した。 (引用)

亡くなられた作家の宇江佐真理さんが何度も小説に登場させ、特に梁川から松前に復帰するいきさつは涙を誘うものがありました。家老として苦労し、画家として名をならしめた生涯は波乱に満ちたものでした。絵がフランスで発見されるとは。

大手門は燃えずに残りました。

天守閣は、昭和24年に類焼しました。

松尾芭蕉の句碑。「しばらくは花の上なる月夜かな」。

法源寺。蠣崎波郷の墓があります。城の背後に広がる寺町にあります。

蠣崎波郷の墓。何とも言えません。

この後、台風20号の余波か、雨がひどくなり、道の駅「道の駅上ノ国もんじゅ」まで来ました。

入浴料200円、古びた期待はできないと思って、「花沢温泉」に行きました。新品でした。地元の年寄りばかりでしたが。

夜は強風、車は揺れるし、雨はひどくなるし、耳栓をして無理やり寝ました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます