馬が日本に渡ってきたのは、おそらく古墳時代の初め頃です。

そのへん、私は専門でないので結構いい加減かもしれません(笑)

馬は韓半島からきた渡来してきた人たちが、財産として持ち込んだのだろうと思います。

初期の古墳からはきらびやかな馬具が出土しており、それは韓半島でも同様な

状況です。

日本においては、馬は豪族の権勢を示す重要なアイテムだったようです。

今で言えば、たとえばロールズ・ロイスの様なものでしょうか。

財力とコネクションとステータスが無ければ持てないもの、それが馬です。

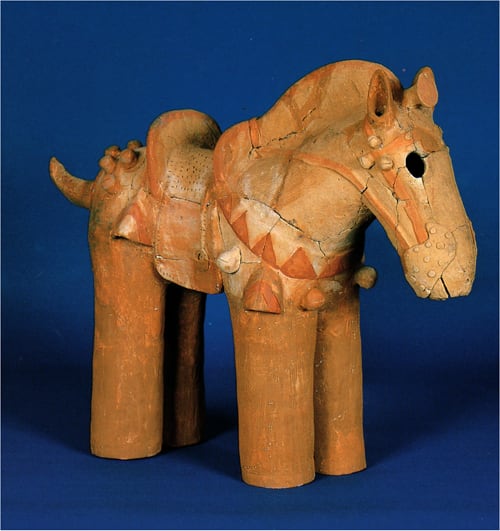

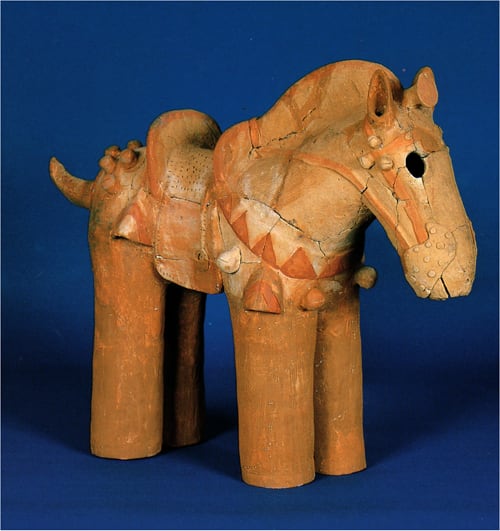

当然のことながら、公式の席では馬も正装です。なかなか当時の馬の

様子を伝えるものは多くはありませんが、権勢を示す威信財であっただけに、

豪族の古墳に供えられる埴輪は馬型のものが少なくありません。

たてがみをたて、三角文の描かれた飾り帯をかけられ、

全身に鈴と飾り金具をちりばめた出で立ちです。

鞍とハミがつけられ、手綱が見えます。

旗を立てれば完璧な正装です。

そして、行列です。どうだっって感じでしょう。

きっと、地方の平民は馬を見ただけでひれ伏したに違いありません(爆)

そして、おそらく、馬は財産として徹底的に管理されたことと思います。

ところが、やはり本能のままに脱走する馬もいたようで、野馬が発生します。

つまり野生化した馬ですね。野良馬(笑)

これが旺盛に繁殖しているのを捕まえて、調教して輸出していた

のが陸奥の国は平泉ですね。平泉の文化を支えた財力は砂金と馬です。

また、福島の相馬ではこの野馬を捕まえることで、戦の訓練をしたり

したことが、相馬野馬追という祭礼の発端となっています。

ですから、少なくとも平安時代も半ば過ぎには馬は比較的

一般化していたのではないでしょうか?

ということは、当然家畜化してきているというわけですが、

家畜という部分では、まず乗り物として活用されはじめたようです。

ところでこの馬、なんかバランスが悪く見えません?

それは作った人間がへただったからなのかどうかは

次回のこころだ~~!

そのへん、私は専門でないので結構いい加減かもしれません(笑)

馬は韓半島からきた渡来してきた人たちが、財産として持ち込んだのだろうと思います。

初期の古墳からはきらびやかな馬具が出土しており、それは韓半島でも同様な

状況です。

日本においては、馬は豪族の権勢を示す重要なアイテムだったようです。

今で言えば、たとえばロールズ・ロイスの様なものでしょうか。

財力とコネクションとステータスが無ければ持てないもの、それが馬です。

当然のことながら、公式の席では馬も正装です。なかなか当時の馬の

様子を伝えるものは多くはありませんが、権勢を示す威信財であっただけに、

豪族の古墳に供えられる埴輪は馬型のものが少なくありません。

たてがみをたて、三角文の描かれた飾り帯をかけられ、

全身に鈴と飾り金具をちりばめた出で立ちです。

鞍とハミがつけられ、手綱が見えます。

旗を立てれば完璧な正装です。

そして、行列です。どうだっって感じでしょう。

きっと、地方の平民は馬を見ただけでひれ伏したに違いありません(爆)

そして、おそらく、馬は財産として徹底的に管理されたことと思います。

ところが、やはり本能のままに脱走する馬もいたようで、野馬が発生します。

つまり野生化した馬ですね。野良馬(笑)

これが旺盛に繁殖しているのを捕まえて、調教して輸出していた

のが陸奥の国は平泉ですね。平泉の文化を支えた財力は砂金と馬です。

また、福島の相馬ではこの野馬を捕まえることで、戦の訓練をしたり

したことが、相馬野馬追という祭礼の発端となっています。

ですから、少なくとも平安時代も半ば過ぎには馬は比較的

一般化していたのではないでしょうか?

ということは、当然家畜化してきているというわけですが、

家畜という部分では、まず乗り物として活用されはじめたようです。

ところでこの馬、なんかバランスが悪く見えません?

それは作った人間がへただったからなのかどうかは

次回のこころだ~~!

ましてやなじみがないものならば、おそろしい~!

こんにちは坊さん!

きっと、古代に船上で初めてこのウマを見た人たちは、腰を抜かして驚いたでしょうね!

ですので、実際以上に大きく見えて、

そのようなバランスになったのかも♪