私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

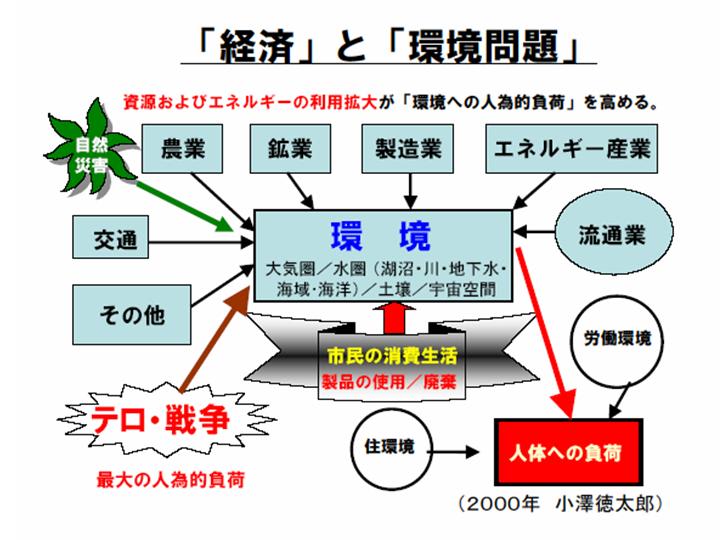

私の環境論では、20世紀後半に顕在化した「環境問題」の大半は、私たちが豊かになるという目的を達成するために行ってきた経済活動の拡大(言い換えれば、資源とエネルギーの利用拡大)の「目的外の結果の蓄積」です。

その意味で環境問題は、20世紀の「公害」とは異なって特定企業だけの問題ではなく、「すべての企業の問題」であり、GDPのおよそ60%を占める「国民(市民)の消費生活の問題」でもあるのです。

関連記事

私の環境論9 環境への人為的負荷(2007-01-19)

ですから、環境破壊・環境危機といわれる環境の現況をいかにとらえ、それにいかに対応するかの「情報の創造と伝播」は極めて重要で、情報の一般的提供者であるジャーナリズムやマスメディアの役割に環境危機が克服されるか否かがかかっているといっても過言ではありません。

その課題は人類と国家の理想を掲げ、その未来を創り出すことを職業としている政治家の能力にかかっています。そして、そのような政治家を生み出すことができるかどうかは、それぞれの国の国民の責任といえるでしょう。

●学者・研究者などを含むいわゆる「専門家」

それでは、ジャーナリズムやマスメディアへの情報提供者として責任ある立場の学者・研究者などを含むいわゆる「専門家」はどうでしょうか。

ほとんどの専門家は一般に、自分のかかわっている部分が社会全体の中でどのような位置づけにあるのか十分に意識しないままに、自分の専門分野で常に最大限に頑張る傾向があります。

また、かなりの専門家は、自分の専門分野についてはそれなりの見識と批判力を有していますが、専門領域を超えるとそれらの能力が著しく低下します。その結果、しばしば、社会に共通する大切な問題に対して「専門外の識者や素人の判断基準を逸脱する発言」をするか、あるいは自らの意見を表明しない傾向があります。

以上は「学者・研究者などを含むいわゆる専門家」に対する私自身の大雑把な観察であり、印象ですが、岩波書店の雑誌『科学』(2002年6月号812ページ)で、環境ジャーナリストの今泉みね子さんがドイツのヘルマン・シェーア博士とのインタビューで、「なぜ科学者が環境問題について無責任な発言をするのか」たずねています。その理由が分かりやすく、私の観察結果を補強するとともに、日本の現状にも当てはまりそうな気がしますので紹介します。

日本の場合にもドイツの場合にも、これまでの伝統的な考え方である「ものごとを細かく分けて分析する方法」では、環境問題やエネルギー問題、あるいは福祉のような国民すべてにかかわる「現実的な問題」に対応できません。ここに、専門家と「非専門家」あるいは「素人」の協力の場が存在するのです。

●経営者、政治家、官僚

作家で評論家の堺屋太一さんが93年9月19日の日本経済新聞の連載記事「満足化社会の方程式」で「(日本の?)経営者は5年、政治家は10年、官僚は15年、実際の世の中の変化から遅れるものだ」と書いておられます。

堺屋さんは経済官僚として78年に通産省を退官、98年(小渕内閣)、2000年(森内閣)に民間から入閣し経済企画庁長官を務めた方ですから、日本の経営者、政治家、官僚に関する観察は妥当なものと考えてよいでしょう。

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

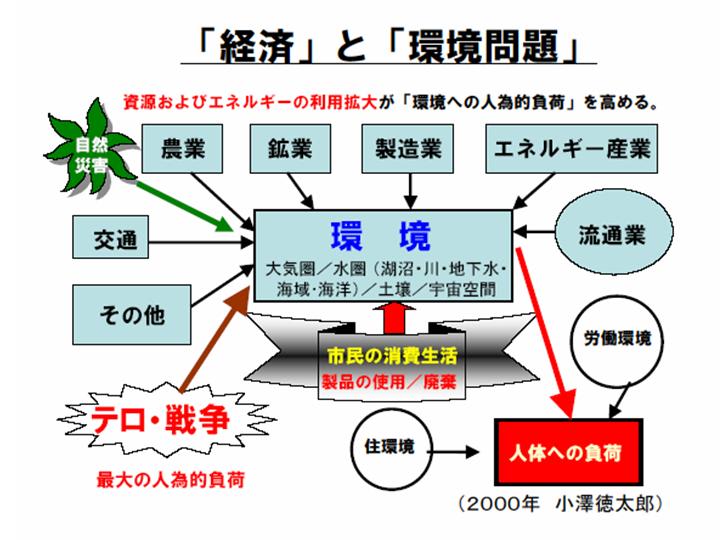

私の環境論では、20世紀後半に顕在化した「環境問題」の大半は、私たちが豊かになるという目的を達成するために行ってきた経済活動の拡大(言い換えれば、資源とエネルギーの利用拡大)の「目的外の結果の蓄積」です。

その意味で環境問題は、20世紀の「公害」とは異なって特定企業だけの問題ではなく、「すべての企業の問題」であり、GDPのおよそ60%を占める「国民(市民)の消費生活の問題」でもあるのです。

関連記事

私の環境論9 環境への人為的負荷(2007-01-19)

ですから、環境破壊・環境危機といわれる環境の現況をいかにとらえ、それにいかに対応するかの「情報の創造と伝播」は極めて重要で、情報の一般的提供者であるジャーナリズムやマスメディアの役割に環境危機が克服されるか否かがかかっているといっても過言ではありません。

その課題は人類と国家の理想を掲げ、その未来を創り出すことを職業としている政治家の能力にかかっています。そして、そのような政治家を生み出すことができるかどうかは、それぞれの国の国民の責任といえるでしょう。

●学者・研究者などを含むいわゆる「専門家」

それでは、ジャーナリズムやマスメディアへの情報提供者として責任ある立場の学者・研究者などを含むいわゆる「専門家」はどうでしょうか。

ほとんどの専門家は一般に、自分のかかわっている部分が社会全体の中でどのような位置づけにあるのか十分に意識しないままに、自分の専門分野で常に最大限に頑張る傾向があります。

また、かなりの専門家は、自分の専門分野についてはそれなりの見識と批判力を有していますが、専門領域を超えるとそれらの能力が著しく低下します。その結果、しばしば、社会に共通する大切な問題に対して「専門外の識者や素人の判断基準を逸脱する発言」をするか、あるいは自らの意見を表明しない傾向があります。

以上は「学者・研究者などを含むいわゆる専門家」に対する私自身の大雑把な観察であり、印象ですが、岩波書店の雑誌『科学』(2002年6月号812ページ)で、環境ジャーナリストの今泉みね子さんがドイツのヘルマン・シェーア博士とのインタビューで、「なぜ科学者が環境問題について無責任な発言をするのか」たずねています。その理由が分かりやすく、私の観察結果を補強するとともに、日本の現状にも当てはまりそうな気がしますので紹介します。

日本の場合にもドイツの場合にも、これまでの伝統的な考え方である「ものごとを細かく分けて分析する方法」では、環境問題やエネルギー問題、あるいは福祉のような国民すべてにかかわる「現実的な問題」に対応できません。ここに、専門家と「非専門家」あるいは「素人」の協力の場が存在するのです。

●経営者、政治家、官僚

作家で評論家の堺屋太一さんが93年9月19日の日本経済新聞の連載記事「満足化社会の方程式」で「(日本の?)経営者は5年、政治家は10年、官僚は15年、実際の世の中の変化から遅れるものだ」と書いておられます。

堺屋さんは経済官僚として78年に通産省を退官、98年(小渕内閣)、2000年(森内閣)に民間から入閣し経済企画庁長官を務めた方ですから、日本の経営者、政治家、官僚に関する観察は妥当なものと考えてよいでしょう。