私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

3月11日の東日本大震災の発生から今日で4ヶ月が経ちました。そこで、この機会に4月18日の記事を最後に中断していた私のブログを、再開することにしました。どんなテーマがブログ再開にふさわしいかいろいろ考えた結果、表題のようなタイトルとしました。これまで、このブログで取り上げてきた日本とスウェーデンの間には次のような「社会的な心理構造」の相違があるというのが20年来の私の観察です。

この相違は両国の「民主主義の成熟度」と「政府への信頼度」、「情報公開制度」などの社会の仕組みの根本的な相違に基づくものといってよいでしょう。

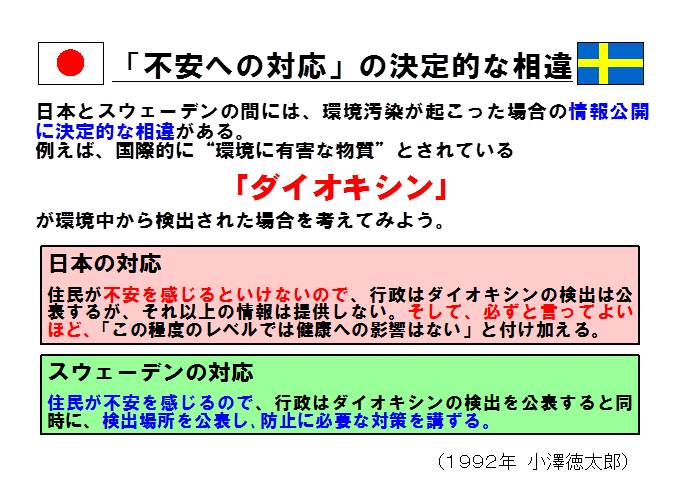

次の図は日本とスウェーデンの「不安への対応」の決定的な相違を示したものです。

この図をご理解いただくために、およそ18年前の1993年の第126回国会 環境委員会公聴会 第1号(平成5年5月13日)の議録から関連部分を抜粋します。

○原田委員長

次に、寺前巖君。

○寺前委員

最初に、清水さんと小沢さんにお聞きをしたいと思います。

今日国会でも再々問題になるのですが、三十数年前に水俣の被害が生まれました。私は水俣の問題について、裁判記録なりあるいは現地の方々のお話を聞いておってつくづく感ずるのですが、もしも情報公開が行われていたならばもっと早い段階にあんな被害を受けなくても済んだものをと。私は、そういう点では、会社にとってもあるいは国家機関にとっても、情報公開をしなかったことが非常に悪い役割をしてきていると

いうことを強く感ずる者です。

お二人の皆さんは、リオ宣言についてもよく御存じのとおりであって、情報公開について指摘をわざわざやっています。ところが今度の基本法を見ると、私たちの経験から考えても、はっきりしなければならないこの問題が欠けているのではないだろうか、強く気になるところなんです。そういう意味では、水俣の問題についてどういうふうにお感じになっているのか、情報公開との関係において御指摘をいただきたい。

まず清水さんからお願いします。

○清水公述人

水俣の問題につきましては、私も大変胸の痛む思いがしております。この問題については、やはり時代がかなり違っていたな、全体として高度成長志向型の時代が続いたということですね。これは、今の日本から見ると過去のことでありますけれども、その時代に起きた不幸な問題だった、こういうふうに思います。

もう一つは、行政法体系全体としていろいろ許認可とか免許とか届け出とか報告とかいうのがいっぱいありますけれども、これらはやはり長い年月の間でずっとたまってきて、そうして社会情勢等の変化との間でときどきに変わるというか進歩するというか、そういう現象ももちろん見られるわけですけれども、そういう行政法の体系なりあるいはそれの考え方、そういう問題もやはりある。現時点の目から見て過去のことを

批判するということになりますと、それはなかなか難しいということがあって、現に今でもそういうようなことからだろうと思うのですけれども、結論が出ないという問題もあるわけですね。

今、情報公開ということがありましたが、これについては、公開という言葉がなかなこともあると思いますが、例えば今度の基本法では、したがって公開という言葉はあえて避けているわけですけれども、情報提供ということを法律の上ではっきりうたっているわけです。この情報提供という立場から極力これを充実させていくということがまず望まれるのではないか、こんなふうに思っております。

○小沢公述人

情報の公開につきましては、先ほどお話ししましたように、スウェーデンの場合はもう二百年ぐらいの歴史があります。これは、先ほどお話ししましたように、国民が、自分たちのことは自分で決定したい、そのために、行政が一番情報を持っているわけですから、とりたい、そういう非常に強い熱意が二百年以上前にあって、それが今社会に定着しているということであります。

スウェーデンでは、基本的には行政の持っている情報は公開されていて、ただし、民族関係とかプライバシーに関するものとかあるいは安全保障に関するものについて、あるいはもう少し事例があったかもしれませんけれども、そういうものについて除かれている。原則的に公開されていて一部制限するものがある、こういう形であります。

それから、水俣の話が出ましたけれども、私は、直接この水俣の話としてお話しするのではなくて、環境問題が起きた場合の日本とスウェーデンの情報公開の決定的な違いを一例を挙げて申し上げたいと思います。

これは、例えばダイオキシンのような国際的に環境に有害な物質というのが発見された場合に、スウェーデンでは、どこから出たかということを国民が非常に気にするわけです。そして、どこから出たかということがわかればそこに対策をすればいい、そうすれば安心できる、こういうふうにスウェーデン人は考えるわけであります。

ところが、我が国の新聞報道を見ていますと、ダイオキシンが出た、出た場所を公表すると国民があるいは市民が不安になる、だからやらないんだということが数年前の新聞に書いてありました。

不安だから公開をして、その所在を知って対策を政府が打つから安心していられると考えるのと、公開するといろいろ不安が出る という、これは考え方の違いだろうと思います。

お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック

理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」

3月11日の東日本大震災の発生から今日で4ヶ月が経ちました。そこで、この機会に4月18日の記事を最後に中断していた私のブログを、再開することにしました。どんなテーマがブログ再開にふさわしいかいろいろ考えた結果、表題のようなタイトルとしました。これまで、このブログで取り上げてきた日本とスウェーデンの間には次のような「社会的な心理構造」の相違があるというのが20年来の私の観察です。

この相違は両国の「民主主義の成熟度」と「政府への信頼度」、「情報公開制度」などの社会の仕組みの根本的な相違に基づくものといってよいでしょう。

次の図は日本とスウェーデンの「不安への対応」の決定的な相違を示したものです。

この図をご理解いただくために、およそ18年前の1993年の第126回国会 環境委員会公聴会 第1号(平成5年5月13日)の議録から関連部分を抜粋します。

○原田委員長

次に、寺前巖君。

○寺前委員

最初に、清水さんと小沢さんにお聞きをしたいと思います。

今日国会でも再々問題になるのですが、三十数年前に水俣の被害が生まれました。私は水俣の問題について、裁判記録なりあるいは現地の方々のお話を聞いておってつくづく感ずるのですが、もしも情報公開が行われていたならばもっと早い段階にあんな被害を受けなくても済んだものをと。私は、そういう点では、会社にとってもあるいは国家機関にとっても、情報公開をしなかったことが非常に悪い役割をしてきていると

いうことを強く感ずる者です。

お二人の皆さんは、リオ宣言についてもよく御存じのとおりであって、情報公開について指摘をわざわざやっています。ところが今度の基本法を見ると、私たちの経験から考えても、はっきりしなければならないこの問題が欠けているのではないだろうか、強く気になるところなんです。そういう意味では、水俣の問題についてどういうふうにお感じになっているのか、情報公開との関係において御指摘をいただきたい。

まず清水さんからお願いします。

○清水公述人

水俣の問題につきましては、私も大変胸の痛む思いがしております。この問題については、やはり時代がかなり違っていたな、全体として高度成長志向型の時代が続いたということですね。これは、今の日本から見ると過去のことでありますけれども、その時代に起きた不幸な問題だった、こういうふうに思います。

もう一つは、行政法体系全体としていろいろ許認可とか免許とか届け出とか報告とかいうのがいっぱいありますけれども、これらはやはり長い年月の間でずっとたまってきて、そうして社会情勢等の変化との間でときどきに変わるというか進歩するというか、そういう現象ももちろん見られるわけですけれども、そういう行政法の体系なりあるいはそれの考え方、そういう問題もやはりある。現時点の目から見て過去のことを

批判するということになりますと、それはなかなか難しいということがあって、現に今でもそういうようなことからだろうと思うのですけれども、結論が出ないという問題もあるわけですね。

今、情報公開ということがありましたが、これについては、公開という言葉がなかなこともあると思いますが、例えば今度の基本法では、したがって公開という言葉はあえて避けているわけですけれども、情報提供ということを法律の上ではっきりうたっているわけです。この情報提供という立場から極力これを充実させていくということがまず望まれるのではないか、こんなふうに思っております。

○小沢公述人

情報の公開につきましては、先ほどお話ししましたように、スウェーデンの場合はもう二百年ぐらいの歴史があります。これは、先ほどお話ししましたように、国民が、自分たちのことは自分で決定したい、そのために、行政が一番情報を持っているわけですから、とりたい、そういう非常に強い熱意が二百年以上前にあって、それが今社会に定着しているということであります。

スウェーデンでは、基本的には行政の持っている情報は公開されていて、ただし、民族関係とかプライバシーに関するものとかあるいは安全保障に関するものについて、あるいはもう少し事例があったかもしれませんけれども、そういうものについて除かれている。原則的に公開されていて一部制限するものがある、こういう形であります。

それから、水俣の話が出ましたけれども、私は、直接この水俣の話としてお話しするのではなくて、環境問題が起きた場合の日本とスウェーデンの情報公開の決定的な違いを一例を挙げて申し上げたいと思います。

これは、例えばダイオキシンのような国際的に環境に有害な物質というのが発見された場合に、スウェーデンでは、どこから出たかということを国民が非常に気にするわけです。そして、どこから出たかということがわかればそこに対策をすればいい、そうすれば安心できる、こういうふうにスウェーデン人は考えるわけであります。

ところが、我が国の新聞報道を見ていますと、ダイオキシンが出た、出た場所を公表すると国民があるいは市民が不安になる、だからやらないんだということが数年前の新聞に書いてありました。

不安だから公開をして、その所在を知って対策を政府が打つから安心していられると考えるのと、公開するといろいろ不安が出る という、これは考え方の違いだろうと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます