私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

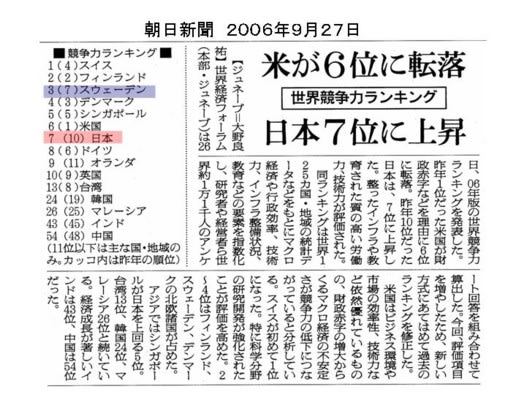

スウェーデンは、国民の合意を踏まえて、1991年1月1日からCO2税の導入に踏み切りました。

この種の規制を世界に先駆けて導入したわけですから、当然のことながら、

スウェーデンの産業界は「国際競争に不利だ」と主張します。そこで、スウェーデン政府は国民の声を背景に、OECDのような国際機関に、CO2税の導入を提案しました。

提案を受けた国際機関は専門家を集めて独自にこの提案を検討し、「提案が妥当なものである」と判断すれば、加盟国にこの提案に基づいた勧告を出します。勧告を受けた加盟国政府は、この提案の是非を国内で検討し、態度を決めるということになります。

それでは、一昨日のブログに掲載した「環境・エネルギー分野の外圧」という図に沿って、CO2税に関するスウェーデンの議論が日本に到達し、日本でどうなっているかを

「情報の流れ」として把握おきましょう。

1.スウェーデン国内での議論を経て、1991年1月1日に「CO2税」が導入。

昨日、当然起こる市民の反応を報じる記事を紹介しました。

2.「国際競争に不利だ」という産業界の要請に答えて、スウェーデン政府はOECDに「CO2税導入」提案。

次の記事をご覧ください。

3.提案を受けたOECDは

3.提案を受けたOECDは

次の記事をご覧ください。

そして、世界の環境税の現状を調査・分析したOECDはその結果を本にまとめました。

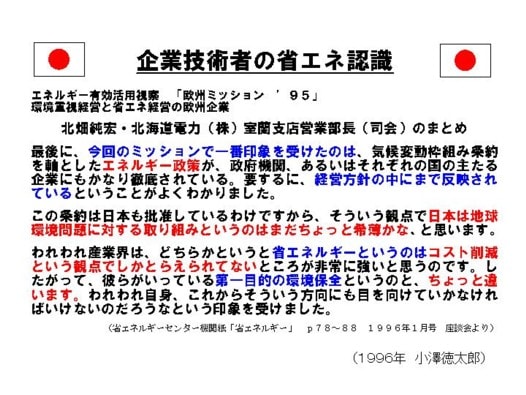

「4.日本の産業界では」で紹介する日本経団連と経済広報センターは、

2006年11月のHPを立ち上げるに当たって、この本を参照したのでしょうか。

4.日本の産業界は

この意見広告の枠内のメッセージをリライトします。

今必要なのは一人一人の「参画」です。「環境税」を支払うことではありません。

○地球温暖化問題に、産業界は自ら目標を定め自主的かつ積極的に取り組み成果を挙げていま す。

○今後も目標達成のため全力をあげて取り組みます。

○産業界は、省エネ製品の開発や自動車燃費の向上などを通じて国民生活にも貢献していきま す。

○使途も効果も不明確な環境税の創設は、産業の空洞化、地域経済・中小企業・雇用への悪影 響が避けられません。

○産業界は、環境税や経済統制的な施策には、断固反対です。

2006年11月、(社団法人)日本経済団体連合会(日本経団連)と(財団法人)経済広報センターは、協力して

、 「環境税では地球は守れません! 私たち産業界は、地球温暖化防止に真剣に取り組んでいます」というHPを立ち上げました。そして、このHPで、次のような疑問を呈しています。

Ⅰ 「環境税」には本当に効果があるのでしょうか?

「環境税」の導入によって、「CO2削減効果」「財源効果」「アナウンス効果」という3つの効果が期待できるとされています。これは本当でしょうか。

疑問1:「CO2削減効果」?

疑問2:「財源効果」?

疑問3:「アナウンス効果」?

Ⅱ 「環境税」は国民生活・企業活動に悪影響を与えます。導入するべきではありません。。

「環境税」は国民生活と企業活動にダメージを及ぼし、わが国経済に打撃を与えます。しかも、「環境税」はかえって温室効果ガスの増大につながるおそれすらあります。「環境税」を導入することによって、以下の3つの悪影響が考えられます。

悪影響1:家庭と企業のダメージ

悪影響2:企業の自主的な取り組みの基盤を阻害

悪影響3:地球規模での温室効果ガスが増大

このように、

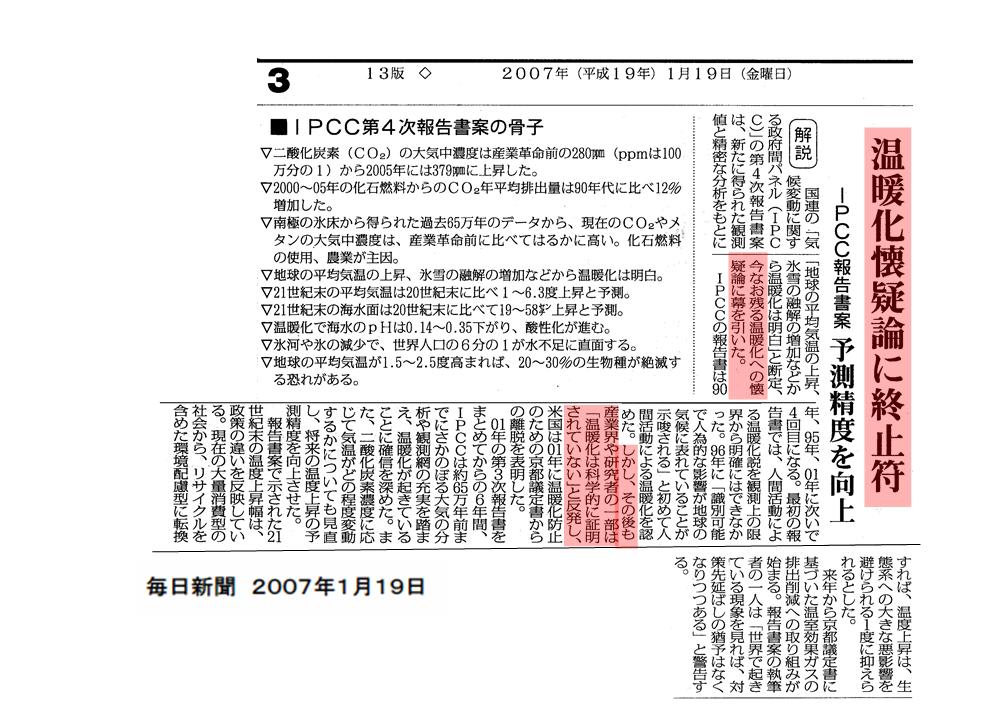

スウェーデン発の「CO2税導入」の提案は、早い時期にOECD加盟国である日本に届き、政府の導入方針も決まっていました。提案を受けたOECDは、「環境税は国内的、国際的な環境問題の解決により効果的に貢献する」として、国際機関として初めて環境税導入の有効性を打ち出しました。そして、世界の環境税の現状を調査・分析し、その結果を本にまとめました。それにもかかわらず、その後の経過は皆さんご承知のとおりで、

日本ではいまだにCO2税の導入は実現していません。

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。