針灸臨床を初めて早や40年が経過しました。先輩方の模倣からスタートした治療でしたが、少しづつ自分なりの治療体系を構築し続けて現在があります。私の治療もベースは現代針灸ですが、現代針灸治療を実践されている先生方は他にも大勢いらっしゃるわけです。そこで私の現代針灸スタイルを、AN現代針灸 (英語名 AN modern acupuncture)と標榜 することにしました。AAとは ATSUSHI NITADAすなわち似田敦のことです。この変更に伴い、本ブログは「現代針灸治療」から令和6年7月6日より「AN現代針灸治療」とタイトルを変更しました。

先回の令和5年春には、第7期針灸奮起の会「五官科の現代針灸」を、同年秋には「内科症状の現代針灸」の針灸実技講座を実施しました。今回は一周回って元に戻り令和6年「整形外科の現代針灸」の実技講座を行います。講習会の内容も次第に洗練されてきました。以前、参加されたことのある先生方でも満足されることと信じています。

今回の整形外科実技では、これまでの整形の現代針灸内容を取捨選択する一方、新規内容を取り入れています。病態生理と病態把握に立脚した現代針灸治療をご披露し、この技術をお伝えすることが目標です。重要なことは効かせる技術ですが、効かせる技術とは、秘伝ということもなく現代針灸の初歩的理論の中に含まれるものです。初学者対象の講習会が多い中にあって、奮起の会は臨床に勤しむ中堅の先生方を受講対象にしています。これまで奮起の会に参加された先生方の平均治療経験は、約十年です。

実技助手として小野寺文人氏、岡本雅典氏のベテラン勢も配置しました。受講生12名に対してスタッフ3名。受講生は2人がペアとなって実技練習をすることになるので、2ペアに1人が指導するという万全の指導体制です。

参加者の声(M.I先生):

針灸奮起の会!このような勉強会は学校でも一般の講習会でも無いです。遠方からご指導を受けられるのも納得します。

皆さん迷走している中、似田先生のご指導が暗闇のなかの光に感じられていると思います。こんなにご指導頂いている私ですが、まだちょっと闇の中でオロオロしております。患者情報とご指導頂いた内容がすぐ結びつくようにしなければと解っていても、後から『さっきのはこうだった~』と後悔してみたり。こうならないように先生のご指導を叩き込みます。

奮起の会マスコット「放心状態で考える君」

1.スケジュール開催時間:午後5時30分~8時頃

各回の定員:12名(定員になり次第〆切)

第1回 令和6年3月3日(日曜) 午後5時30分~午後8時 背腰痛 終了しました。

第2回 3月17日(日曜) 午後5時30分~午後8時 腰下肢痛 終了しました。

第3回 4月 7日(日曜) 午後5時30分~午後8時 膝痛 終了しました。

第4回 5月19日(日曜) 午後5時30分~午後8時 頸痛 終了しました。

第5回 7月21日(日曜) 午後5時30分~午後8時 肩関節痛 終了しました。

第6回 9月 1日(日曜) 午後5時30分~午後8時 上肢症状 終了しました。

第7回 9月15日(日曜) 午後5時30分~午後8時 下肢症状 終了しました。

令和6年9月15日をもちまして第9期奮起の会(7回シリーズ)も、無事終了。記念に集合写真を撮りました。半年前(3月17日)の写真と比べると、服装が大きく違っていますね。

奮起の会の準備に追われ、8月下旬以降はブログに新規投稿できませんでした。ネタがなくなったワケではないので、今後はブログ投稿を再開する予定でおります。

「終講」といえば、東京都町田市にあるアルファ医療専門学校鍼灸学科で臨床鍼灸の講義・実技も7月23日に終講を迎え、上写真はその記念写真。撮影者は、鍼灸科学科長の寺田奈生先生。私の向かって右隣で目を閉じているのは実技助手の小野寺文人氏。彼とは、彼が鍼灸学校入学時から20年以上のおつきになりました。

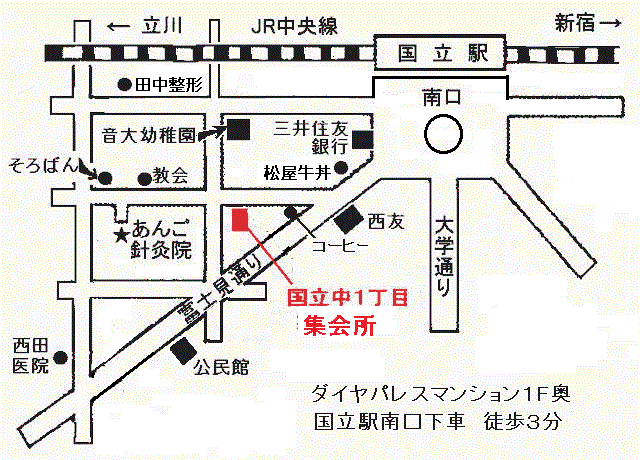

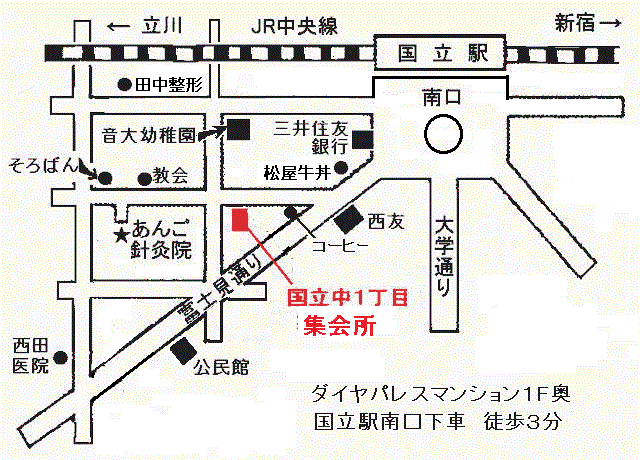

2.講習会会場::国立市中1丁目集会所

東京都国立市中1丁目10-34

JR中央線国立駅、南口下車徒歩3分

3.持参品:筆記用具程度。各回オリジナルカラーテキストを配布し、針灸実技用の道具類は支給します。

4.会費:針灸有資格者7,000円、針灸学生6,000円 見学3500円(2名以内)

5.懇親会:講習会後、駅前の居酒屋にて。飲食費は実費で3000~3500円程度(当日受付)

6.受講お申し込み方法

参加御希望の方は、①参加希望会のテーマと開催予定日、②氏名、③住所、④電話 ⑤eメールアドレスを、eメールまたは電話でお伝えください。 折り返しご連絡を差し上げます。参加費は当日現金でお支払いください。領収書発行します。 お申し込み〆切り日は各回とも開催前日午後3時頃までです。ただし参加者12名に達した場合、その時点で受付は終了します。なお各回ごとに見学者は2名以内でお引き受けしています。

あんご針灸院 似田 敦(にただあつし) 電話042(576)4418

メールアドレスnitadakai825@jcom.zaq.ne.jp

講習会内容

A.腰背痛

A4版,9ページ

A1基礎:撮診法の臨床応用

①撮診と浅層ファッシアの関係

②脊髄神経後枝走行と撮診法の関係

③撮診法に対応した背部一行刺針で、高い治療効果を生む理由

A2症状:膈兪~肝兪付近(胸椎部で肋骨がある部)に感じる痛み

<胸椎後枝症候群>

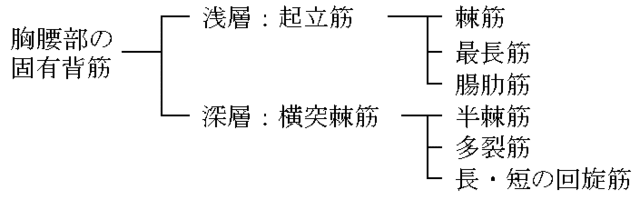

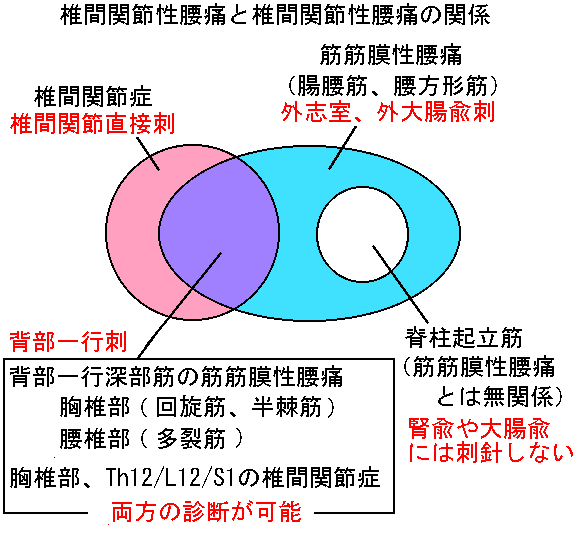

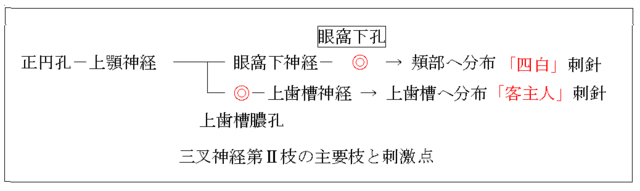

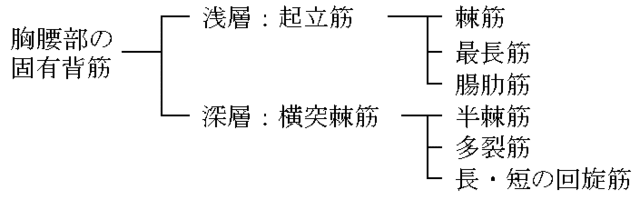

①腰背筋痛は、浅層にある起立筋ではなく、深層の横突棘筋(半棘・多裂・回旋筋)に原 因がある。

②治療は、背部一行刺針(棘突起外方5分)から深刺する。刺針体位は、腹臥位よりも側腹位で行う方が効果的。

A3症状:脾兪~腎兪付近に感じる痛み

<メイン症候群(胸腰椎接合部後枝症候群)>

①胸椎は回旋可動性に富むが腰椎は回旋できないので、第12胸椎の回旋させる力は第1 腰椎椎体に受け流すことができず、力学的ストレスが生じやすい。これをMaigne 症候群(胸腰椎接合部後枝症候群)とよぶ、

②本症候群には側腹位。Th/ L1棘突起間直側への刺針が効果的である。

③上殿部痛は、メイン症候群ではなく、上殿皮神経痛の場合もある。後者では、腸骨陵を縦走する上殿皮神経のワレーの圧痛点を発見し、この部から水平刺して筋膜癒着を剥すことを考える。

A4症状:上体前屈時にL5~S1椎体間に感じる痛み

<腰椎-仙椎移行部多裂筋過緊張症>

①腰椎は前後屈の可動性に富むが、仙椎椎体は可動性は全くない。

に加わった前後屈の力学的ストレスは、仙椎に受け流すことができず、L5/S1椎間関節は強い力学的ストレスが生じやすい。

②この結果、L5/S1椎間関節と多裂筋がダメージをうけやすく。L5/S1一行刺針が効果的になる。

A5症例:志室あたりの起立筋外縁の鈍痛

<胸腰筋膜癒着または大腰筋筋膜症>

①脊柱起立筋(後枝支配)の外縁には腰方形筋(前枝支配)があり、両筋間には強大な腰仙筋膜(=胸腰筋膜)が発達している。この部の筋膜が緊張すると、腰部深部に広範な鈍痛を起こす。志室から腰仙筋膜に深刺入するとよい。

②腰仙筋膜深部には、腰神経叢があるので、ここから出る神経枝症状に対しても志室深刺が効果がある。大腿外側、陰部鼠径部、大腿前面、体内内側痛に対しても腰神経叢刺針を行う適応がある。

A6症状:下背部で起立筋外縁の鈍痛

<外縫線部の筋膜癒着>

①胃倉あたりは外縫線とよばれ、脊髄神経前枝支配筋と後枝支配筋の境界領域である。このあたりは筋構造が複雑であり、筋膜癒着が起こしやすい。

②側臥位で、胃倉から横突起方向に深刺すると、中~下背部に広範に針響を与えることができる。広範囲におよぶ背痛に適応がある。慢性背痛の他に胆石症の鎮痛にも効果がある。

A7補講:八髎穴への刺入技法と治療点の選択

①次髎穴の後仙骨孔から針を入れて貫通させるコツを紹介。

②仙骨神経叢はL4~S3の高さから起こるので、代表治療点としてはS2(次髎)を選穴する。陰部神経はS2~S4から出る体性神経なので、代表治療穴としてはS3(中髎)を選択する。端的にいえば、整形疾患では次髎を使い、泌尿婦人科疾患では中髎。

②ただし実際には、神経枝は後仙後仙骨孔から仙骨骨膜に沿うように広範に分布しているので、後仙骨孔内に入れる必要はなく、むしろ仙骨骨膜刺激を目的とする水平刺を行った方が効果的である。

B.腰下肢痛

A4版,10ページ

B1症状:片側の殿部~大腿後側~下腿(前面・外側・後面)が痛む。知覚低下部はない。

<梨状筋症候群>

①梨状筋症候群の真因は、坐骨神経痛ではなく、坐骨神経周囲の梨状筋ファッシア興奮による筋膜痛である。坐骨神経ブロック刺針(中国流環跳)刺針が効果的になる。

②腰椎椎間板ヘルニアは、腰部神経根症状ではなく、腰部椎間関節部の筋膜重積症状である。腰椎椎間関節部~横突棘筋への刺針が効果的である。

B2症状:上外殿部から大腿外側が動かすと痛む。

<中・小殿筋緊張症>

①臀部筋すべては知覚支配はないが、運動成分はあり、トリガーポイントが発生。

②とくに中・小殿筋の筋緊張は臨床で頻回に遭遇するので、側臥位で日本流環跳から深刺すると効果的である。難治性の中殿筋緊張では、横座り位で施術すると効果絶大になる。

③上殿部の強い痛みは、中・小殿筋の痛みではなく、上殿皮神経痛の場合があり、この時トリガーポイントは腸骨陵の腰宜穴あたりに出現する。

B3症状:上殿部外側の痛み・鼠径部痛。歩行時の鼠径部に感じる違和感

<変形性股関節症>

①変形性股関節初期は、 筋緊張で股関節変形に起因した筋膜痛によるものなので、日本流環跳から深刺により速効で鎮痛できるが、変形が進行すると効果は持続しない。短い場合はせいぜい1~2日間にとどまる。自発痛があるような進行期であれば、針灸無効である。

②初期~中期の変形性股関節症では、筆者考案の徒手矯正手技が有効だ。

B4症状:同じ姿勢を続けている時に生ずる腰部の鈍重感と下肢不定症状

<仙腸関節機能障害>

①大多数の腰殿痛は、運動時痛だが、仙腸関節機能障害は静的腰殿痛、すなわち同じ姿勢を続けていると痛くなる。筋膜や靱帯の持続的負荷による痛みの悪循環が正体。

②仙腸関節の関節裂孔底まで刺針し、股関節の屈曲外転自動の運動針が効果的。

B5症状:5分間ほど歩行すると足が前に出にくくなる。 腰をかがめて数分間座っていると、再び歩けるようになる。

<馬尾性間欠性跛行症>

①間欠性跛行は、動脈性と神経性があり、前者は下肢閉塞性動脈硬化症、後者は馬尾性間欠性跛行症でともに難治である。しかし中には陰部神経を圧迫が、間欠性跛行をもたらす場合もあり、針灸適応になる。

②陰部神経が仙棘靱帯の狭隘部分で圧迫されている場合、この局所への深刺が効果的である。

③内閉鎖筋中をアルコック管が通過する部位での陰部神経絞扼が症状をもたらしていることもあり、アルコック管刺針が適応となる。(ただしアルコック管部の陰部神経絞扼の場合、肛門症状は生ずるが間欠性跛行症状はない)

C.膝関節痛

A4版,11ページ

C1症状:慢性的な膝関節前面が痛む。鶴頂穴圧痛(+)。

<大腿直筋過収縮>

①膝関節痛は、大腿四頭筋力低下ではなく、四頭筋の膝蓋骨停止部の過緊張で、痛みを生じていると仮説。

②仰臥位膝関節屈曲位で鶴頂穴を刺激すると効果的。この治効はⅠb抑制理論で説明できる。

C2症状:膝蓋骨外縁(外膝蓋)または内縁(内膝蓋)の痛み。

<外側広筋または内側広筋の過収縮>

①前述C1症例と同様に、外膝蓋や内膝蓋の痛みは大腿膝蓋関節の関節痛によるものではなく、外側広筋、内側広筋の停止部痛である。

②仰臥位膝屈曲位にて外膝蓋や内膝蓋を刺激すると痛みが軽減する。外膝蓋穴や内膝蓋穴から膝蓋大腿関節裂隙に刺入する意味はない。

③膝蓋関節圧迫テスト(+)は、関節痛ではなく四頭筋伸張痛の結果である。

C3症状:膝関節前面の痛みで、内・外膝眼圧痛(+)

<膝関節包緊張症>

①内・外膝眼穴の圧痛は、膝関節包の過敏状態を示す。膝痛で膝を動かさない→関節周囲の筋力が低下→膝関節の動作不安定→関節包が牽引→さらに関節の痛みと炎症を生じる。

膝下脂肪体の増殖は、外的刺激から膝関節を保護する目的がある。

②内膝眼、外膝眼への刺針は、仰臥位で行うより立位で四頭筋に力を入れさせて行うと治療効果が増す。すなわち膝関節包緊張状態にさせての関節包刺針が効果的。

C4症状:膝関節内側の鵞足部の痛み

<鵞足炎>

①大腿内転筋群が集合腱となって脛骨内縁部に停止する部を鵞足とよび、伏在神経が皮膚知覚支配している。浅層ファッシアの癒着により伏在神経が興奮した状態。

②鵞足部撮痛(+)は、伏在神経痛によるものでり、圧痛点の皮膚刺激(皮内針など)が有効になる。

③鵞足炎ではハンター管症候群は合併しやすく、ハンター管症候群には陰包刺針が有効。

④鵞足部から下行する伏在神経内側下腿皮枝は、三陰交や地機の皮膚知覚を支配するので、

婦人科症状に多用するこれらの穴は、伏在神経痛軽減意義があるのだろう。

C5症状:膝窩が鈍く痛む

<膝窩筋腱炎>

①大腿四頭筋筋力低下すると膝折れを生じやすくなる。これを防止するため腿四頭筋は瞬時に緊張するが、この結果は脚が棒のように伸びて滑らかな歩行ができなくなる。

②棒のようになった脚を元に戻して膝ロックを外し、歩行可能にするが膝窩筋の役割だろう。

④膝窩筋が過収縮すると、歩行時の膝窩鈍痛を感じることがある。この時の膝窩筋のコリは膝90°屈曲の膝立ち位にさせ、膝窩筋の緊張を触診し、コリ中に刺針すると効果的。

C6症状:中学生。脛骨粗面部の痛み

<オスグッド病>

①成長期(10~15才頃)の運動ストレスが膝蓋腱付着部の脛骨粗面部に集中し、膝蓋腱が脛骨粗面部の脛骨靱帯を引っ張ることで生ずる骨軟骨炎で、疼痛は伏在神経膝蓋下枝神経痛による。

②局所治療:筋腱付着部症と捉え、膝蓋靱帯の脛骨粗面付着部のピンポイントとして出現する圧痛点を刺入点とし、浅刺斜刺。Ⅰb抑制として働く。

③膝蓋靱帯と脛骨間に、これを開けるような気持ちで術者の両手母指先を差し入れる。これがⅠb抑制として働き、四頭筋の緊張が緩む。

④仰臥位で膝屈曲にしても脛骨粗面の膝③大腿四頭筋を緩める目的で、拮抗筋であるハムストリングの緊張を高める。(Ⅰa抑制)

D.頸腕痛

A4版,11ページ

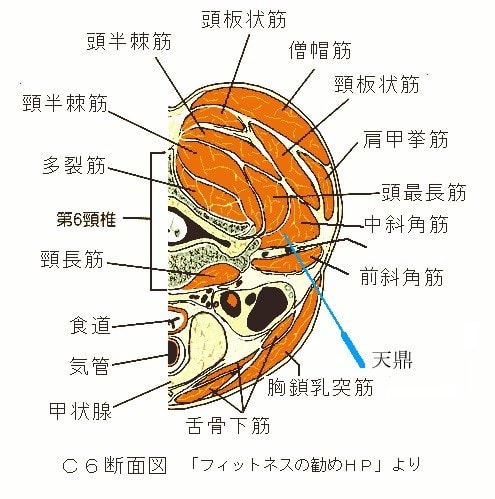

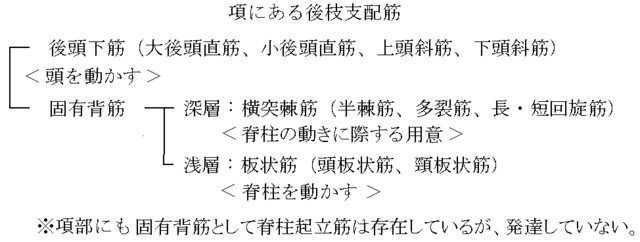

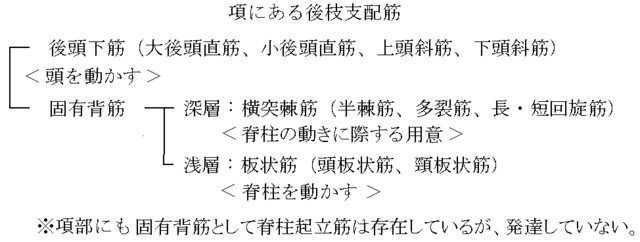

D1基礎:後頸部の筋構造

①頸は頸椎自体の前屈伸展・左右回旋の動き、および頭蓋骨の前屈伸展・左右回旋動きをする部でもある。

②頭蓋骨を可動させる筋は、後頭骨-C2間にある後頭下筋で、後頭骨-C1は前屈10°伸展25°ROMをもつ。C1-C2は左右回旋45°ずつのROMをもっている。

③頸椎と頭蓋骨を併せたROMは、前屈60°、左右回旋60°後屈50° 語呂:ハイとイイエは60°

④胸腰部浅層には棘筋・最長筋・腸肋筋という固有背筋があるが、頸椎はこれらとは異なり、浅層には板状筋(頭板状筋、頸板状筋)が回旋運動の主動力となっている。頸椎は左右回旋ROMが大きいので、板状筋という回旋専門の筋が発達したのだろう。

⑤胸腰椎浅層筋にある固有背筋は、上半身の重力を支持する抗重力筋としての役割をもつので、強い筋力を必要とする。頸椎における抗重力筋は頭半棘筋で、胸腰椎における抗重力筋と比べて、重力支持するものは頭蓋骨だけなので、強い筋力は不要なのだろうが頭半棘筋一つが大黒柱としての重積を担うこととなった。頭半棘筋がゆるむほどの泥酔状態では、電車のシートに座っていられず、倒れ込んでしまう。

D2症状:顔を下に向けづらい(顎を引けない)。 項部に痛みはないが凝りが強い。

<後頭下筋(とくに大後頭直筋)緊張症>

①後頭下筋は後頭下神経(脊髄神経C1後枝)が運動支配するのでコリを生ずるが、痛むことはない。後頭下筋が収縮不足では、顔を天井にむける動作(うがいなど)ができなくなる。

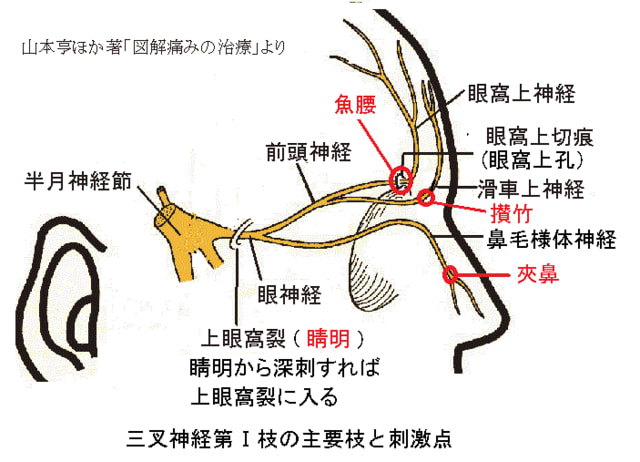

②大後頭神経と三叉神経(とくに第1枝)はC1~C3脊髄部で連絡している。ゆえに項部が凝る と眼精疲労が生じやすい。(大後頭三叉神経症候群)

③大後頭直筋への刺激は、上天柱から深刺する。大後頭直筋に達する手前で、針は頭半棘筋に入る。頭半棘筋は大後頭神経(C2後枝)を貫いており、C2後枝興奮では大後頭神経痛が生ずる。頭半棘筋自体は知覚支配がないので、痛むことはない。

④大後直筋への効果的な刺針技法は、座位で下を向かせた肢位で上天柱から深刺する。

D3症状:頭を左右に回すと痛む。

<頭板状筋緊張症>

①頭蓋骨の左右回旋は主にC1-C2の間の動きによる。この動きは主に頭板状筋の収縮による。本筋の代表刺針点は下風池が適切になる。

②下風池から刺入すると浅層にある頭板状筋を刺激できる。座位で患側の頭回旋筋を伸張状態にさせた肢位で、同筋に刺針すると効果的である。

症状D4症状:顔を下に傾けたデスクワーク姿勢を続けていると後頸~上背部が疲れる。

<頭半棘筋緊張症>

①頭半棘筋とは頸胸腰部の深層にある固有背筋(半棘筋、他裂筋、長短回旋筋)の一つである。頭半棘筋は、頭蓋骨の重量を支持する大黒柱の役割があり、また頸椎の前後屈の動きの主動作筋である。

②頭半棘筋の下には頸半棘筋があり、その下には胸半棘筋がある。これらの半棘筋は頭や頸は前方に垂れ下がるのを防止している。

③要するに、頸を前後方向に動かしにくい場合、後頭部~Th7の一行刺針が有効である。この一行刺針の高さは、脊髄神経後枝の撮痛帯を調べることで治療点を決定できる。

症状D5:1週間前の交通事故後、その翌日からいわゆるムチウチ状態になった。痛むので頸を動 かすことが非常につらい。

<外傷性頸部症候群(頸部捻挫、むちうち症)>

①車に乗っていて後から追突された場合、胸鎖乳突筋の過剰伸展による筋微小断裂が生ずる自分の車が前の車に衝突した場合、後頸部の横突棘筋の微小断裂が生ずる。

②胸鎖乳突筋が瞬間的に伸張された直後から、二次的に短縮状態となる。短縮した筋を伸張させる動作で、痛みを生ずる。筋短縮には安静を守るといった合目的性があるので、受傷後1週間程度は安静が重要である。1週間経過後からは、胸鎖乳突筋を伸張させた肢位で刺針する。

③突然加わった外力に対しては、横突棘筋などの力を受け流す遊びがない短い筋ほどダメージをうけやすい。頸部一行刺針を行う。頸部一行の位置ぎめは、撮診法で行う。

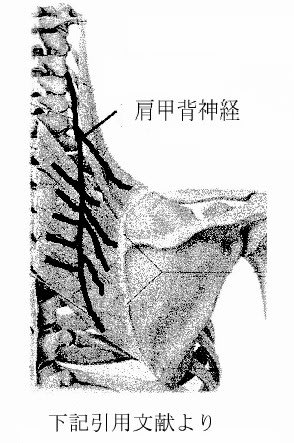

D6症状:頸部が痛く、片側の上肢の感覚が鈍い。前中斜角筋に圧痛(+)

<(前)斜角筋症候群>

①胸郭出口部において、椀神経叢と鎖骨下動脈が圧迫されて生ずる上肢の痛みや痺れを胸郭出口症候群とよび、圧迫部位により、頚肋症候群、肋鎖症候群、(前)斜角筋症候群、過外転(=小胸筋)症候群の4つに分類されている。

②近年、MPS(筋筋膜性疼痛症候群)の考え方が発展しており、胸郭出口症候群に限らず頚部神経根症も、筋膜症のことが多いのではないかと認識されるようになった(筋の萎縮がみられれば、これまでの認識による神経根圧迫と考えてよい)。

③さらには椎体の横突起部(関節包)に刺激を与えることが、従来の神経刺激よりも有効だとする見解もみられるようになった。横突起付近は種々の筋が密になっている部なので、癒着が起こりやすいというのがその解釈である。

④針灸治療は、C5~Th1椎体の横突起付近の筋膜癒着部に刺入し、針響を症状部へ与えることになる。代表刺針点は、中国式天鼎(=腕神経叢ブロック点)および大椎一行になる。

症状D7症状:頸部が痛く片側の上肢がピリピリとしびれる。烏口突起内側の圧痛(+)

<小胸筋症候群(=過外転症候群)>

①胸郭出口症候群の一つに小胸筋症候群があり、小胸筋が緊張して、小胸筋と肋骨間を走行する椀神経叢と鎖骨下動脈圧迫されて起こる症状の痛みや痺れをいう。

②小胸筋の緊張を緩める目的で、中府あたりからの直刺を行い、上肢症状部へ響きを与える。

E.肩関節痛

A4版,13ページ

症状E1:肩関節の外転90°を超えると、肩関節~上腕・肩甲骨周囲に痛みが出現し、それ以上の外転できない。(他動外転では肩関節ROM制限はない)

<肩腱板炎とくに棘上筋腱炎(または棘上筋腱部分断裂)>

①筋腱の障害があるとROM制限がおこる。たとえば肩腱板炎では自動 ROMは低下する。凍結肩では他動ROM制限が起こる。

②上腕外転作用があるのは、三角筋と棘上筋で、棘上筋腱の方が構造的に脆弱で、健付着部症を起こす。健付着部を刺激するとが治療になる。巨骨または肩髃から棘上筋腱部に刺入する。

症状E2:中華料理人。鍋を振る時、左上腕外側に痛みが出て力が入らない。

<三角筋停止部症>

①上腕挙上しての継続作業は、三角筋粗面の健付着部症を起こす。局所である臂臑運動針が有効である。その時の刺針肢位は、上腕外転90°位にする。

症状E3:結髪動作をすると肩痛が生ずる。(他動的には可能)

<肩腱板障害(結髪動作制限)>

①運動制限の原因は主動作筋の筋力低下ではなく、その拮抗筋の過緊張(=短縮)にあり、それを伸張させようとする運動により筋の伸張痛が生ずる。

②結髪動作は、肩関節の屈曲(前方挙上)+外転+外旋の複合運動であるが、屈曲と外転は結帯動作をするための一連の動きなので必ずしも障害されている訳ではない。結帯動作制限の中核となるのは内旋筋で、この過収縮が症状を形成している。それに該当するのは肩甲下筋と大円筋なので、それぞれ肓水平刺(肩甲骨-肋骨間に入れる)や肩貞の運動針が有効となる。

③外転制限に対しては、症例1と同じように考え、棘上筋腱への刺針を併用する。

症状E4:肩関節前面~外側の動作時痛。結帯動作で痛み出現。結髪運動は可能。

<肩腱板障害(結帯動作制限)>

①運動制限の原因は主動作筋の筋力低下ではなく、その拮抗筋の過緊張(=短縮)にあり、それを伸張させようとする運動により筋の伸張痛が生ずる。

②結帯制限は、肩関節の伸展(後方挙上)+外転+内旋の複合運動であるが、伸展と外転は結髪動作をするための一連の運動なので必ずしもROM制限がある訳ではない。結帯動作制限の中核は、外旋筋の過収縮であろう。外旋筋過収縮しているのは、棘下筋と小円筋肩甲下筋なので、それぞれ天宗や臑兪の運動針が有効となる。

③外転制限に対しては、症例1と同じように考え、棘上筋腱刺針を併用する。

症状E5:五十代男性。肩の動きが悪く、結帯動作、結髪動作ができない。自動・他動とも外転70°制限。肩関節の痛みはほとんどない。

<凍結肩(癒着性関節包炎)>

①凍結肩は、急性期、慢性期、回復期という3期に分けられる。急性期は肩関節痛が主訴で関節可動域はあまり制限を受けていない。慢性期は疼痛みに代わり拘縮症状が中心で、肩関節可動域制限が現れる。回復期は、肩関節可動域制限が緩み自然治癒に向かう時期である。一連の経過には6ヶ月~2年を要する。

②凍結肩の急性期初期の段階では、凍結肩に移行するか否かは不明だが、五十才台が最も炎症が拡大しやすく凍結肩に移行しやすい。移行を食い止めるため積極的な運動療法が必要となる。

③五十肩の中心となるのは凍結肩期で肩関節包が癒着した状態(癒着性滑液包炎)である。

この段階になると、有効な治療法は乏しくなるが、少しでも肩関節拘縮を緩めるため、治療院内でも適切な運動療法が行われる。ここでは現在当院が行っている2つの方法を紹介する。

a.仰臥位にさせ、術者は患側上腕を引っぱりつつ、他動的な外転動作を繰り返すことで

癒着を緩める。術者の足は、患者の側胸部にあてるようにする。

b.患者は立位で、術者は患者の患側に移動。柔道の一本背負いの要領で、患者の腋窩を術者の肩甲上部にあて、患者の肘は軽く屈曲させ、上腕を術者がつかみ、腰を曲げる。すると患者の肩関節が引っ張られるとともに、足が浮き上がる。

F.上肢症状

A4版,14ページ

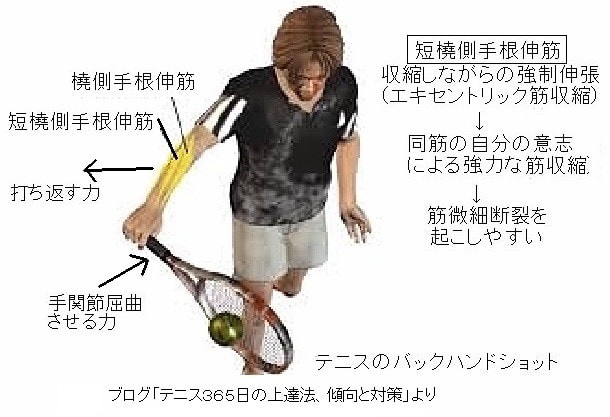

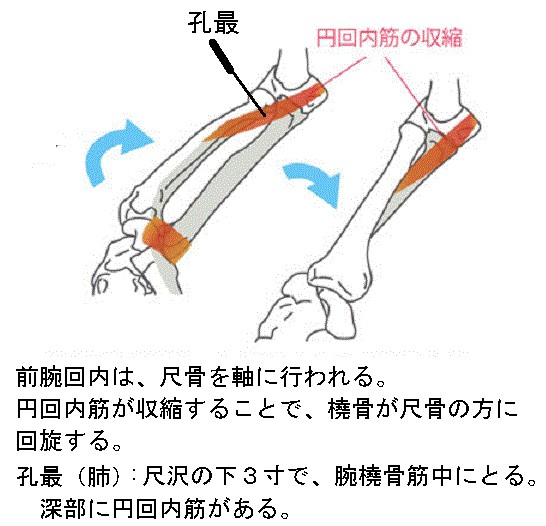

症状F-1 テニスで、右バックハンドでボールを打ち返す際、右肘付近が痛む。

<診断>バックハンドテニス肘(上腕骨外側上顆炎)

症状F-2 ゴルフクラブでボールを叩く時、利き手の肘内側が痛む。

<診断>ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)

症状F-3 重いものを右手に持つと右側母指の橈側基部が痛む

<ド・ケルバン病(狭窄性腱鞘炎)>

症状F-4 右IP関節を屈曲した母指を伸展しようとしてもスムーズにできない。無理に伸ばそうとするとバネのように弾けて伸びる

<母指バネ指(弾撥指)>

症状F-5 右手の母指と示指でモノをつまむ時、右側合谷深部に痛みを感じる。

<母指内転筋症>

症状F-6 手掌全体とくに手掌側の母指・示指・中指にピリピリ感疼痛がある。

<手根管症候群>

症状F-7 50才女性。2~3ヶ月前から右示指のIP関節部が腫れて痛む。

<ヘバーデン結節>

総括F-8 橈骨・正中・尺骨神経麻痺の学習ポイント

G.下肢症状

A4版,11ページ

症状G-1 歩行中に左足首をひねり、歩くと足外果の直下が痛む。痛みを我慢すれば、何とか歩くことができる。

<足関節外側捻挫>

症状G-2 両側の足母指基部が「く」の字型に曲がり、腫れて痛む。

<外反拇趾> 、

症状G-3 ランニングをしていると土踏まずあたりが痛み、運動を続けられない。

<足底筋膜炎>

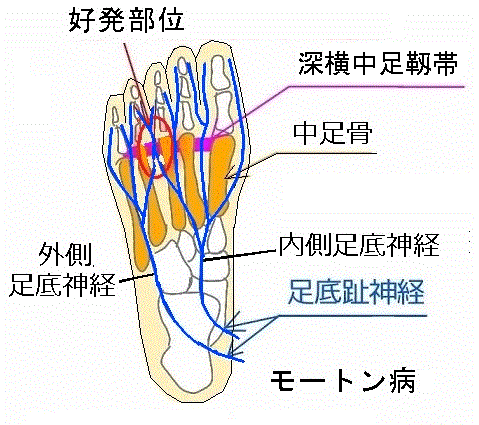

症状G-4 歩行時に、足の第3~第4指がビリビリと痛みが走る。

<モートン病>

症状G-5 陸上競技選手。短距離走直後に、下腿の脛骨後内側が痛む。

<シンスプリント>