⑨「上信電鉄上信線」編。高崎駅~下仁田駅。8月25日(金)。

現存する日本の私鉄路線のなかでは、南海電気鉄道(阪堺鉄道)・伊予鉄道・西武鉄道(川越鉄道)についで4番目に開業しており、法人として存続する東日本最古の私鉄でもある。

(「 」より)

」より)

世界遺産・「富岡製糸場」の下車駅。

繭から生糸を取る(繰糸)が行われた場所です。操業に当たりフランス式繰糸器300釜が設置され、その当時、世界最大規模の製糸工場でした。小屋組には「トラス構造」という従来の日本に亡かった建築工法が用いられました。そのため、建物内部は中央に柱のない広い空間保たれています。さらに、採光のための多くのガラス窓や、屋根の上に蒸気抜きの越屋根が取り付けられました。現在は、昭和41年以降に設置された自動繰糸機が保存されています。

広く天井が高い建物とたくさん並ぶ繰糸機に圧倒されます。

寄宿舎。

・・・

「下仁田」。

12時少し前に到着。

⑩JR久留里線。8月10日(木)

(「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より)

《往路》・木更津 11:11→久留里 11:55

・久留里 13:53→上総亀山 14:11(木更津から13:01発の列車)

《復路》・上総亀山 14:27→木更津 15:36

「木更津」~「上総亀山」。

「木更津」~「上総亀山」。

「久留里」駅構内。

「古代からの贈り物『生きた水・久留里』」。

「生きた水 久留里酒ミュージアム」。

館内。

ずらりと各酒蔵のお酒が並び、けっこうお客さんも入っています。

⑪わたらせ渓谷鐵道―「桐生」~「間藤(まとう)」9月19日(火)。

わたらせ渓谷線は、足尾銅山から産出される鉱石輸送のために私鉄の足尾鉄道が敷設し、のちに国有化された足尾線が由来である。桐生駅から大間々駅までは市街地を走り、大間々駅から北の区間では、路線名の通り渡良瀬川上流の渓谷に沿って沢や支川を渡りながら谷筋を遡る。特に初夏の新緑と秋の紅葉の風景が美しく、臨時運行されるトロッコ列車では、風に当たりながら渓谷美を堪能できる。足尾地区では、本路線の建設目的であった足尾銅山の跡地や関連施設が沿線に残っており、一部が観光・見学施設として開放されている一方、廃止された旧足尾本山駅付近では、過去の歴史的な公害である足尾鉱毒事件の影響によりいまだにはげ山が連なり、異観を呈している。

渓谷が続きます。

「渡良瀬橋」。

終着駅の「間藤(まとう)駅」。

振り返る。

この後、改めて足尾銅山跡を訪問、さらに、足尾銅山鉱毒被害のため全村廃村になった谷中村(遊水池)を訪れました。

「足尾製錬所」跡全景。中央が旧足尾線・ターミナル駅舎跡。

谷中村役場跡(休憩所)。

延命院共同墓地

延命院共同墓地

⑫富士山麓電気鉄道(大月~河口湖)10月13日(金)

地元の人に交じって、大きなザックを背負った外国人がたくさん乗り込んできます。

日本語よりも英語、中国、他の外国語と様々な会話が飛び交う。

富士急行線  (「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より)

山梨県大月市の大月駅から富士吉田市の富士山駅を経て南都留郡富士河口湖町の河口湖駅までを結ぶ、富士山麓電気鉄道が運営する鉄道路線の総称である。駅ナンバリングを構成する路線記号はFJ。大月駅から富士山駅までの大月線(おおつきせん)と、富士山駅から河口湖駅までの河口湖線(かわぐちこせん)の2路線で構成されている。両線で一体的に運行されている。

(この項、「Wikipedia」より)

大月駅から富士山に近づくように進み、標高差は約500mあります。

※ 往路は普通電車、復路は で(+400円)。

で(+400円)。

「富士山駅」から。

付①江ノ電

4両編成ですが、江の島駅付近からけっこう混んできます。

路面電車風に走るところも。

路面電車風に走るところも。

車窓からの湘南の海。

付②銚子電鉄

本銚子駅・駅舎内。

本銚子駅・駅舎内。

(「もとちょうしえき」)

(「もとちょうしえき」)

「上り調子・本調子」。

跨線橋から。

付③流山鉄道

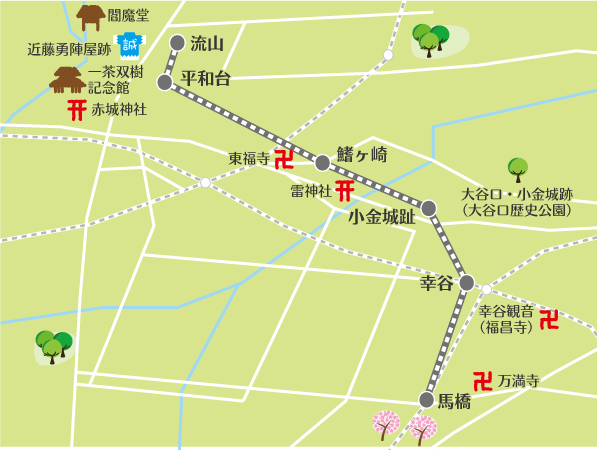

路線図。

・「平和台」は開業時「赤城」。大昔の大洪水で群馬県赤城山の崩れた土砂が流れ着いて出来たものといわれている。また、流山の地名はこれに由来するともいわれている。

・「鰭ヶ崎(ひれがさき)」というめずらしい地名は、弘法大師が、突然、現れた竜の捧げた木で薬師如来を刻んだとき、竜の鰭の先が、すこし残ったのに由来するといわれている。

使用車両

「流星」 「流馬」 「銀河」 「若葉」 「なの花」

西武鉄道で使用されていた車両で昭和53年より順次購入しました。

この形式より編成毎に車体色を変え、お客様に投票をいただき愛称をつけました。

「なの花」が2両編成で他は3両編成でした。

「あかぎ」

西武鉄道で使用されていた車両で昭和62年に購入しました。

赤色にZ形の白帯が特徴で、ツリカケ電車としては最後まで活躍した編成です。

1200形とは床下機器に違いがあるため別形式としました。2両編成でした。

「流星」 「若葉」

西武鉄道で使用されていた車両で平成11年に購入しました。

編成毎に車体色が異なり側面のNラインが特徴です。

3両編成で初の発電ブレーキ付でした。

「流馬」「流星」「あかぎ」「若葉」「なの花」

西武鉄道で使用されていた車両で平成22年より順次購入しました。

編成毎に車体色が異なり側面のNラインとブラックフェイスが特徴です。全編成2両編成です。

「青空」 「明星」 「なの花」 「流馬」

西武鉄道で使用されていた車両で平成6年より順次購入しました。

編成毎に車体色が異なり側面のNラインが特徴です。この形式より冷房装置が搭載されました。

「青空」「なの花」が2両編成、「明星」「流馬」が3両編成でした。

流山南高校家庭科部装飾電車。

流山南高校家庭科部装飾電車。